コンコール5mg通販|メインテートジェネリック!β受容体を遮断して不整脈や心房細動を改善!

コンコール5mg商品写真は製薬会社の都合により、実際に届く商品とパッケージ等が異なる場合があります。

医薬品の効果や品質に違いはありませんのでご安心下さい。

病院での処方と同様に、シートごとのお渡しとなる場合もございますので、予めご了承下さい

タイミングにより使用期限が前後する場合がございます。

掲載の使用期限はあくまで目安とし、必ずしも掲載の使用期限の商品がお届けとなることを保証するものではありませんので、予めご了承ください。

コンコール5mgとは

コンコール5mgは、ビソプロロールフマル酸塩を有効成分とするβ遮断薬です。

この薬剤は、高血圧症、狭心症、および不整脈の治療に広く使用されています。

また、あがり症による動悸や手足の震えなどの症状改善にも効果があります。

コンコール5mgは、心臓にある交感神経のβ受容体を遮断することにより、心臓の拍動を抑え、その結果血圧を下げる効果があります。

また、心臓の負担を軽減することで、狭心症や不整脈の症状改善にも寄与します。

ビソプロロールは、1970年代後半にドイツのメルク社によって開発された選択的β1受容体遮断薬です。

従来のβ遮断薬と比較して、β1受容体に対する選択性が高く、気管支や末梢血管への影響が少ないという特徴があります。

主な適応症

- 本態性高血圧症

- 狭心症

- 頻脈性不整脈(心房細動、発作性上室性頻拍など)

- 本態性振戦(あがり症による動悸や手足の震え)

注意事項

コンコール5mgを使用する際には、以下の点に特に注意が必要です。

-

気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者

β遮断作用により、気管支を収縮させる可能性があるため、原則として使用を避けるべきです。 -

徐脈や房室ブロックのある患者

心拍数をさらに低下させる可能性があるため、慎重に使用する必要があります。 -

糖尿病患者

低血糖症状をマスクする可能性があるため、注意が必要です。

また、インスリンの必要量が変化する可能性があります。 -

末梢循環障害(レイノー症候群など)のある患者

症状を悪化させる可能性があるため、慎重に使用する必要があります。 -

妊婦・授乳婦

妊婦または妊娠している可能性のある女性、授乳中の女性は、医師と相談の上で使用を決定する必要があります。 -

高齢者

一般的に生理機能が低下しているため、低用量から開始するなど、慎重に使用する必要があります。 -

手術予定のある患者

全身麻酔との相互作用があるため、手術前に医師に服用していることを伝える必要があります。 -

他の降圧薬との併用

相加的に血圧が低下する可能性があるため、注意が必要です。 -

急な服用中止

リバウンド現象(血圧の急上昇や狭心症状の悪化など)が起こる可能性があるため、徐々に減らしていくことが必要です。

これらの注意事項を守ることで、コンコール5mgをより安全に使用することができます。

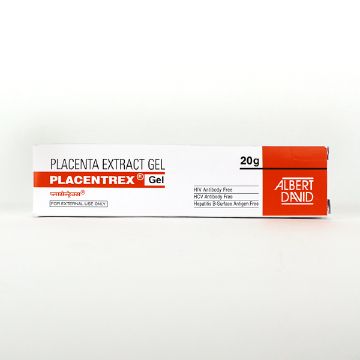

この商品を購入した人はこんな商品もチェックしています

効果効能

コンコール5mgの主な効果は、高血圧症、狭心症、不整脈の治療です。

その作用機序は以下の通りです。

-

β1受容体遮断作用

ビソプロロールフマル酸塩は、心臓のβ1受容体に選択的に結合し、交感神経の刺激を遮断します。

これにより、心拍数の減少、心筋収縮力の低下、心筋酸素消費量の減少が起こります。 -

降圧作用

心拍出量の減少と末梢血管抵抗の低下により、血圧が下がります。 -

抗狭心症作用

心筋酸素消費量の減少により、狭心症の症状が改善します。 -

抗不整脈作用

心臓の興奮性を抑制することで、不整脈を予防・改善します。

具体的な効果

-

高血圧症

通常、服用開始後1~2週間で降圧効果が現れ始め、4~6週間で最大効果に達します。

臨床試験では、収縮期血圧が平均10~15mmHg、拡張期血圧が平均5~10mmHg低下することが報告されています。 -

狭心症

服用開始後約数日から1週間で効果が現れ始めます。

発作回数の減少や運動耐容能の改善が見られます。 -

不整脈

効果の発現は比較的早く、服用開始後数時間から数日で心拍数の減少や不整脈の改善が見られます。 -

本態性振戦

服用開始後約数日から1週間で、手の震えや動悸などの症状が改善し始めます。

効果の持続

ビソプロロールフマル酸塩の半減期は約10~12時間であり、1日1回の服用で24時間にわたって安定した効果が得られます。

これにより、血圧の日内変動が抑えられ、特に早朝の血圧上昇(モーニングサージ)を抑制する効果があります。

臨床試験結果では、ビソプロロール5mgの1日1回投与が、他の降圧薬(カルシウム拮抗薬やACE阻害薬など)と同等以上の降圧効果を示すことが報告されています。

また、長期投与における安全性と有効性も確認されています。

注意点

重要な注意点として、コンコール5mgは徐々に効果を発揮するため、即効性を期待する場合には適していません。

また、急に服用を中止すると、リバウンド現象(血圧の急上昇や狭心症状の悪化など)が起こる可能性があるため、注意が必要です。

使用方法

コンコール5mgの使用方法は以下の通りです。

具体的な使用方法

- 1回の服用量は、通常5mg(1錠)です。

- 錠剤を噛まずに、水またはぬるま湯で飲み込みます。

- 毎日同じ時間帯に服用することが推奨されます。

- 服用のタイミングは食事の影響を受けにくいため、食前・食後を問わず服用可能です。

標準的な服用スケジュール

- 1日1回、朝食後に服用することが一般的です。

- 朝の服用が難しい場合は、就寝前に服用することも可能です。

- 毎日同じ時間帯に服用することで、血中濃度が安定し、治療効果が高まります。

注意点

- 高齢者や腎機能・肝機能障害のある患者

低用量(2.5mg)から開始することがあります。 - 服用中止について

症状が改善しても、医師の指示なく自己判断で中止しないでください。 - 飲み忘れた場合

気づいた時点で1回分を服用します。

次の服用時間が近い場合は1回飛ばし、次回通常通り服用してください。

2回分を一度に服用しないでください。

他の薬剤との相互作用

- カルシウム拮抗薬(ベラパミル、ジルチアゼムなど)

徐脈や血圧低下のリスクが高まります。 - クロニジン

併用中止時にリバウンド現象のリスクがあるため、慎重に行います。 - NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)

降圧作用が減弱する可能性があります。

服用頻度

コンコール5mgの推奨される服用頻度は、通常1日1回です。

この薬剤の特徴である長時間作用型の性質により、1日1回の服用で十分な効果が得られます。

症状に応じた変更

-

高血圧症の場合

通常、成人にはビソプロロールフマル酸塩として、5mgを1日1回経口投与します。

効果不十分な場合は10mgまで増量することができます。 -

狭心症・頻脈性不整脈の場合

通常、成人にはビソプロロールフマル酸塩として、5mgを1日1回経口投与します。

効果不十分な場合は、20mgまで増量することができます。 -

本態性振戦の場合

通常、成人にはビソプロロールフマル酸塩として、5~10mgを1日1回経口投与します。

状況に応じた変更

-

症状が改善しない場合

状況により用量を増やすことがあります。

通常、5mgから開始し、必要に応じて10mg、最大20mgまで増量されます。 -

高齢者や腎機能・肝機能障害のある患者

低用量(2.5mg)から開始し、慎重に増量することがあります。 -

狭心症や不整脈の場合

症状や心拍数に応じて、用量調整が行われることがあります。

副作用

コンコール5mgの一般的な副作用および重大な副作用として、以下の様なものがあげられます。

一般的な副作用

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 徐脈 | 心拍数が遅くなる症状 |

| 倦怠感 | 身体がだるく感じる |

| ふらつき | 身体のバランスが取りにくくなる |

| めまい | 立ちくらみや回転性のめまい |

| むくみ | 手足や顔などが腫れる |

| 頭痛 | 頭の痛み |

| 睡眠障害 | 睡眠の質や眠りの深さに問題が生じる |

| 消化器症状 | 吐き気、腹痛、下痢など |

| 冷感 | 手足が冷たく感じる |

| 筋肉痛 | 筋肉に痛みを感じる |

これらの症状は通常軽度で一時的ですが、持続する場合は医師に相談してください。

重大な副作用

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 心不全の悪化 | 息切れ、むくみ、体重増加などの症状が現れる可能性がある。 |

| 完全房室ブロック | めまい、失神、意識消失などの症状が現れる可能性がある。 |

| 洞不全症候群 | めまい、失神、倦怠感などの症状が現れる可能性がある。 |

| 気管支痙攣 | 喘息様症状(息苦しさ、喘鳴)が現れる可能性がある。 |

| 低血糖 | 冷や汗、動悸、手足のふるえなどの症状が現れる可能性がある。 |

| 肝機能障害 | 倦怠感、食欲不振、黄疸などの症状が現れる可能性がある。 |

これらの副作用が発生した場合の対応策

- 重大な副作用の症状が現れた場合は、直ちに服用を中止し、医療機関を受診してください。

- 軽度な副作用でも持続する場合や気になる症状がある場合は、医師や薬剤師に相談してください。

- 定期的な心機能検査や血液検査を受けることで、重大な副作用の早期発見に繋がる可能性があります。

副作用の管理には、適切な用量の服用と、個人の体質や反応に注意を払うことが重要です。

特に初回服用時や用量変更時は、副作用の出現に注意を払う必要があります。

禁忌

コンコール5mgは以下の人には使用が禁忌とされています。

-

高度の徐脈(著しい洞性徐脈)、房室ブロック(2、3度)、洞房ブロック、洞不全症候群の人

心臓の伝導障害がさらに悪化する可能性があります。 -

糖尿病性ケトアシドーシス、代謝性アシドーシスの人

これらの状態を悪化させる可能性があります。 -

心原性ショックの人

心機能をさらに抑制し、危険な状態に陥る可能性があります。 -

肺高血圧による右心不全の人

心機能をさらに低下させる可能性があります。 -

強心薬または血管拡張薬を静脈内投与する必要のある心不全の人

心機能に対する相反する作用により、状態を悪化させる可能性があります。 -

非代償性の心不全の人

心機能をさらに低下させる可能性があります。 -

重度の末梢循環障害の人(壊疽など)

末梢循環をさらに悪化させる可能性があります。 -

未治療の褐色細胞腫の人

急激な血圧上昇を引き起こす可能性があります。 -

妊婦または妊娠している可能性がある人

胎児への影響が懸念されるため、使用を避けるべきです。 -

過去にメインテート・コンコールに含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人

アレルギー反応のリスクが高まります。

これらの禁忌事項に該当する場合、コンコール5mgの使用は避け、代替治療法を検討する必要があります。

使用注意

コンコール5mgを使用する際には、以下の点に特に注意が必要です。

-

気管支喘息、気管支痙攣のおそれのある人

気管支を収縮させる可能性があるため、慎重に使用する必要があります。 -

特発性低血糖症、コントロール不十分な糖尿病、長期間絶食状態の人

低血糖症状をマスクする可能性があるため、注意が必要です。 -

甲状腺中毒症の人

甲状腺機能亢進症の症状をマスクする可能性があるため、注意が必要です。 -

重篤な肝、腎機能障害のある人

薬剤の代謝や排泄に影響を与える可能性があるため、慎重に使用する必要があります。 -

末梢循環障害のある人(レイノー症候群、間欠性跛行症など)

症状を悪化させる可能性があるため、注意が必要です。 -

徐脈、房室ブロック(1度)の人

心臓の伝導障害をさらに悪化させる可能性があるため、慎重に使用する必要があります。 -

過度に血圧の低い人

さらなる血圧低下を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。 -

異型狭心症の人

症状を悪化させる可能性があるため、慎重に使用する必要があります。 -

乾癬の人または過去に乾癬になったことのある人

症状を悪化させる可能性があるため、注意が必要です。 -

高齢の人

一般的に生理機能が低下しているため、副作用の発現に特に注意が必要です。

リスクを軽減するためのアドバイス

- 定期的に心機能検査(脈拍、血圧、心電図、X線など)を受けてください。

- 急に服用を中止すると、症状が悪化する可能性があるため、徐々に減らすようにしてください。

- 手術を受ける場合は、必ずこの薬剤を服用していることを医師に伝え、指示に従ってください。

- めまい、ふらつきがあらわれることがあるので、自動車の運転など危険を伴う作業は注意してください。

これらの注意事項を守ることで、コンコール5mgをより安全に使用することができます。

併用禁忌

コンコール5mgには特定の薬剤との併用が絶対的に禁忌とされているものはありませんが、以下の薬剤や治療法との併用には特に注意が必要です。

-

アドレナリン

アドレナリンとの併用により、重篤な血圧上昇や徐脈を引き起こす可能性があります。救急時のアドレナリン投与には十分な注意が必要です。 -

クラスIa抗不整脈薬(キニジン、プロカインアミドなど)

心機能抑制作用が増強され、過度の徐脈や心停止のリスクが高まる可能性があります。 -

クラスIII抗不整脈薬(アミオダロンなど)

心機能抑制作用が増強され、過度の徐脈や心停止のリスクが高まる可能性があります。 -

カルシウム拮抗薬(ベラパミル、ジルチアゼムなど)

心機能抑制作用が増強され、過度の徐脈や心不全のリスクが高まる可能性があります。 -

モノアミン酸化酵素阻害薬

血圧上昇や頻脈などの交感神経刺激症状を引き起こす可能性があります。

これらの薬剤との併用が必要な場合は、医師の厳重な管理下で行う必要があります。

併用によって引き起こされる可能性のある有害な相互作用

- 過度の徐脈

- 心機能の過度の抑制

- 血圧の急激な変動

- 心停止

- 不整脈の悪化

- 心不全の悪化

これらの併用を避けることで、コンコール5mgの安全性を高め、効果的な治療を行うことができます。

併用注意

コンコール5mgと併用可能だが注意が必要な薬や治療法には以下のようなものがあります。

-

降圧薬

他の降圧薬(ACE阻害薬、ARB、利尿薬など)との併用により、過度の血圧低下が起こる可能性があります。

慎重に血圧をモニタリングし、必要に応じて用量調整を行う必要があります。 -

インスリン製剤、経口血糖降下薬

低血糖症状をマスクする可能性があるため、血糖値のモニタリングを慎重に行う必要があります。 -

クロニジン

クロニジンの急な中止により、リバウンド現象として血圧上昇が起こる可能性があります。

クロニジンの中止は段階的に行う必要があります。 -

非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)

NSAIDsとの併用により、降圧効果が減弱する可能性があります。 -

麻酔薬

全身麻酔薬との併用により、過度の血圧低下や徐脈が起こる可能性があります。

手術前には医師に相談し、適切な管理を行う必要があります。 -

ジギタリス製剤

徐脈や房室伝導障害が増強される可能性があります。

心機能のモニタリングが必要です。 -

リドカイン

リドカインの血中濃度が上昇し、中毒症状が現れる可能性があります。 -

フィンゴリモド

併用により、過度の徐脈が起こる可能性があります。

これらの薬剤と併用する場合の適切な使用方法

- 併用薬の効果や副作用の変化に注意を払い、異常を感じた場合は速やかに医師に報告してください。

- 特に初回併用時や用量変更時は、副作用の出現に注意してください。

- 定期的な血圧測定や心機能検査を受けることで、副作用の早期発見に繋がる可能性があります。

注意すべき状況

- 新たな薬剤の使用を開始する際

- 既存の薬剤の用量を変更する際

- 副作用や効果の変化を感じた場合

- 手術や歯科処置を予定している場合

保管方法

コンコール5mgの適切な保管方法について、以下のガイドラインを参考にしてください。

-

温度管理

室温(1~30℃)で保管してください。

直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。 -

湿気対策

湿気を避けて保管してください。

湿気の少ない場所で保管することが重要です。 -

光対策

直射日光を避けて保管してください。 -

容器

元の包装や容器に入れたまま保管してください。

他の容器に入れ替えないでください。

誤用の原因になったり、品質が変わる可能性があります。 -

子どもの手の届かない場所

小児の手の届かない所に保管してください。 -

使用期限

包装に表示されている使用期限を確認し、期限内に使用してください。

これらのガイドラインを守ることで、コンコール5mgの品質を維持し、安全に使用することができます。

よくあるご質問(FAQ)

-

質問:メインテートはどんな人が飲みますか?回答:メインテートは主に高血圧症、狭心症、心室性期外収縮、慢性心不全、頻脈性心房細動の治療に使われる薬剤です。 高血圧や狭心症の場合、成人は通常1回5mgを1日1回服用しますが、病状や年齢に応じて増減されます。 慢性心不全では、低用量から開始し、忍容性を確認しながら徐々に増量します。 頻脈性心房細動の治療では、最初に2.5mgから始め、効果が不十分な場合に5mgに増量します。 いずれの場合も、医師の指示に従い慎重に服用する必要があります。

-

質問:メインテート薬はどんな効果がある薬ですか?回答:メインテートは、交感神経の興奮を心臓に伝えるβ1受容体を遮断し、心臓の過剰な働きを緩やかに抑える薬剤です。 これにより、血圧を下げる降圧作用、狭心症を改善する抗狭心症作用、不整脈を防ぐ抗不整脈作用、心不全を治療する抗心不全作用があります。 主に本態性高血圧症、狭心症、心室性期外収縮、慢性心不全(アンジオテンシン変換酵素阻害薬またはアンジオテンシンII受容体拮抗薬、利尿薬、ジギタリス製剤などの基礎治療を受けている患者)、頻脈性心房細動などの治療に使用されます。 特に心疾患や血圧の管理に有効です。

-

質問:メインテートは頻脈に効くの?回答:メインテートは頻脈に効果がある薬剤です。 房室結節に作用し、心房から心室への興奮伝達を抑えることで、心拍数の増加を抑えます。 特に頻脈性心房細動の治療に用いられます。また、軽度~中等度の高血圧、狭心症、不整脈の治療にも広く使用され、心拍数のコントロールに優れています。 長期服用が可能ですが、徐脈や心リズム障害が現れる場合は減量や中止が必要です。 急に中止すると、離脱症状が出ることがあるため注意が必要です。

-

質問:メインテートは1日に何回服用しますか?回答:メインテートは通常、1日1回服用します。 高血圧症や狭心症、心室性期外収縮の場合、通常は1回5mgを服用しますが、疾患や年齢、症状に応じて量が調整されます。 慢性心不全の治療では、初期は0.625mgから始め、徐々に増量されることがあります。 頻脈性心房細動の場合も、通常は2.5mgから始め、必要に応じて5mgに増量されますが、1日1回5mgを超えることはありません。 いずれの場合も医師の指示に従って服用します。

-

質問:メインテートを急にやめるとどうなる?回答:メインテートを急に中止すると、心不全の悪化、血圧の急上昇、狭心症や不整脈などの副作用が現れる可能性があります。 特に、不整脈の治療中に急にやめると、命に関わる不整脈が発生する危険性があるため非常に危険です。 中止する際は、医師の指導のもと、徐々に減量していくことが重要です。 また、2週間以上の休薬後に再開する場合は、低用量から始めて段階的に増量する必要があります。 副作用が気になる場合や効果が感じられない場合は、必ず医師に相談しましょう。

-

質問:心拍数を落ち着かせる薬は?回答:心拍数を落ち着かせる薬剤には、インデラル、アドビオール、ミケラン、セロケン、テノーミン、ナディック、ハイパジール、セレクトール、イバブラジンなどがあります。 これらの薬剤は、心拍数を減らし心臓の過剰な働きを抑える効果があります。 また、アミオダロンやソタロールなどの抗不整脈薬も心拍数を安定させる治療に使われます。 心拍数が100回以上の頻脈や120回以上の持続的な頻脈は病気の可能性があり、症状が続く場合はすぐに医師の診察を受けることが重要です。

-

質問:メインテートの注意点は?回答:メインテートの使用にあたっての注意点は、主に次の通りです。 妊婦には、治療上の有益性が危険性を上回る場合のみ投与し、胎児や新生児の状態を十分に観察する必要があります。 授乳中の女性は授乳を続けるか中止するかを慎重に判断し、高齢者には少量から開始し、過度の降圧や徐脈を避けるために慎重な観察が必要です。 また、心機能検査を定期的に行い、必要に応じて用量調整を行います。 手術前48時間は投与を避け、めまいやふらつきが生じる可能性があるため、危険な作業は控えるべきです。

-

質問:メインテートとロキソニンを併用するとどうなる?回答:メインテート(ビソプロロール)とロキソニン(ロキソプロフェン)を併用すると、メインテートの降圧効果が弱まる可能性があります。 このため、併用時には注意が必要です。 また、他の薬剤とロキソニンを併用すると、利尿作用や降圧効果の減弱、高カリウム血症、消化性潰瘍、出血傾向のリスクが増大する場合があります。 特に消化性潰瘍がある患者にはロキソニンの使用が禁忌です。 服用時には医師の指示に従い、慎重に使用する必要があります。

-

質問:メインテートはカルシウム拮抗薬ですか?回答:メインテートはカルシウム拮抗薬ではなく、β遮断薬に分類されます。 メインテート(ビソプロロールフマル酸塩)は、高血圧や狭心症、不整脈を改善し、心臓の働きを緩やかにすることで血圧を下げ、心臓の負担を軽減します。 一方、カルシウム拮抗薬は、血管の筋肉へのカルシウムの作用を抑えることで血管を広げ、血圧を下げる効果があります。 また、心臓の血管に作用し血液の量が増えるため、狭心症の予防にも用いられます。

-

質問:頻脈を改善するにはどうしたらよいですか?回答:頻脈を改善するためには、以下の方法が有効です。 ・生活習慣の改善:バランスの取れた食事、適度な運動、規則正しい睡眠を心がけるとともに、禁煙し、カフェインやアルコールの過剰摂取を避けることが重要です。 ・深呼吸やストレッチ:交感神経の働きが強くなり過ぎると心拍数が増加するため、副交感神経を活発にする深呼吸やストレッチが効果的です。 ・受診:頻脈が長時間続いたり、頻発したり、ふらつきや意識消失を伴う場合はすぐに受診する必要があります。 ・精密検査:安静時でも脈が100回/分以上の状態が続く場合は、病気の可能性があるため、精密検査を受けることをおすすめします。

-

質問:心拍数を下げる薬の副作用は?回答:心拍数を下げる薬剤の主な副作用には、徐脈(心拍数の低下)、めまい、発疹、蕁麻疹、視力異常、霧視、涙液分泌の減少が含まれます。これらの症状が現れた場合は、担当の医師または薬剤師に相談することが重要です。 また、以下のまれな副作用が現れた場合は、薬剤の使用を中止し、すぐに医師の診察を受けるべきです。 ・倦怠感、呼吸困難、全身のむくみ:心不全の可能性 ・徐脈、脈が飛ぶ、意識障害:徐脈や房室ブロックの兆候 ・立ちくらみ、めまい、失神:起立性低血圧による失神 ・鼻や歯ぐきからの出血、あざ、皮下出血:血小板減少症や紫斑病の可能性 ・息切れ、呼吸困難、喘鳴:呼吸困難や気管支痙攣の兆候

-

質問:メインテートはなぜ1日2回投与なのですか?回答:メインテート(ビソプロロールフマル酸塩)は通常、1日1回の投与が推奨されています。 心房の興奮を心室に伝える房室結節に作用し、頻脈や血圧をコントロールすることで心臓の過剰な働きを緩和し、心臓の負担を軽減する効果があります。 ただし、症状や患者さんの反応に応じて用量の調整が必要な場合があります。 例えば、高血圧症や狭心症の場合、5mgを1日1回投与します。 慢性心不全の初期投与は0.625mgから始め、忍容性に応じて段階的に増量し、通常1日1回1.25~5mgが維持量として使用されます。 頻脈性心房細動の場合は、2.5mgから開始し、効果が不十分な場合は5mgまで増量します。

-

質問:メインテート 何時間効く?回答:メインテート(ビソプロロールフマル酸塩)は、服用後約3時間で血液中の薬剤の濃度が最も高くなりますが、効果は1日24時間持続します。 心臓の過剰な働きを緩和し、血圧を下げることで心臓の負担を軽減します。 服用量は疾患や患者さんの状態に応じて調整されることがあります。 一般に過度の降圧は好ましくないとされていて、脳梗塞などが起こるおそれがあります。 服用中は、過度の降圧や徐脈などの心拍数・心リズム障害に注意し、症状が現れた場合は適切に対応する必要があります。

-

質問:メインテート錠を飲み忘れた場合はどうしたらいいですか?回答:メインテートを飲み忘れた場合は、気が付いた時にできるだけ早く1回分を服用してください。 ただし、次の服用時間が近い場合は、忘れた分は飛ばし、次の正しい服用時間に1回分を服用します。 絶対に2回分を一度に飲んではいけません。 過剰に服用すると副作用のリスクが高まります。 もし誤って多く飲んでしまった場合は、医師または薬剤師に相談してください。 また、自己判断で服用を中止しない様にしましょう。

-

質問:メインテート5mgの副作用は?回答:メインテート(ビソプロロールフマル酸塩)5mgの副作用には以下のものがあります。 ・主な副作用:徐脈(心拍数の低下)、めまい、立ちくらみ、AST上昇、ALT上昇、尿酸上昇、クレアチニン上昇、呼吸困難、倦怠感、浮腫、血清脂質上昇 ・重大な副作用:心不全、完全房室ブロック、高度徐脈、洞不全症候群 ・その他の副作用:低血圧、動悸、頭痛、ふらつき、眠気、悪心、腹部不快感、食欲不振、気分不快感、疲労感、四肢冷感、嘔吐、胃部不快感、下痢

-

質問:メインテートはあがり症に効くの?回答:メインテート(ビソプロロール)は、あがり症(社交不安症)の治療薬ではありません。 あがり症には、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)や選択的セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)が有効です。 また、抗不安薬もあがり症の頓服薬として使用され、緊張や不安を和らげる効果があります。 メインテートなどのβブロッカーは、あがり症に対する治療効果が弱いため、通常は処方されません。 しかし、震えが主症状の場合、βブロッカーが有効とされることもありますが、精神科医の中にはβブロッカーの処方に不慣れな場合もあります。 また、喘息や心臓病があると使用が難しいこともあります。

-

質問:メインテートは一日何錠服用しますか?回答:メインテートの服用量は、疾患や症状に応じて異なります。 ・高血圧症、狭心症、心室性期外収縮:通常、成人は1回5mgを1日1回服用します。症状や年齢により調整されることがあります。 ・慢性心不全:初期には1回0.625mgを1日1回から始め、忍容性が確認されれば1回1.25mgに増量。その後も段階的に増量し、最大1回5mgまで服用します。 ・頻脈性心房細動:通常、成人は1回2.5mgを1日1回服用から開始し、効果が不十分な場合は1回5mgに増量します。1日1回5mgが最大です。

-

質問:メインテートは増量できますか?回答:メインテート(ビソプロロールフマル酸塩)は、増量が可能です。 ・高血圧症、狭心症、心室性期外収縮:通常、成人には1回5mgを1日1回服用しますが、症状や年齢に応じて調整されます。 ・慢性心不全:初期には1回0.625mgを1日1回から開始し、忍容性が確認されると1回1.25mgに増量します。さらに忍容性がある場合には、4週間以上の間隔で段階的に増量し、最大で1回5mgまで増やせます。 増量は段階的に行い、維持量として1日1回1.25~5mgの範囲で調整されます。 いずれの場合も、増量は医師の指示に従い、忍容性を確認しながら行うべきです。 最大投与量は1日1回5mgです。

-

質問:脈拍が早い時、落ち着かせる方法はありますか?回答:脈拍が速い時には、以下の方法で落ち着かせることができます。 ・深呼吸:副交感神経を優位にし、動悸を和らげます。 ・首の動脈や両目を優しく押す:症状が和らぐことがあります。 ・ストレッチや楽な姿勢で安静にする:身体をリラックスさせることで脈拍が落ち着く場合があります。 脈拍が速くなる原因として、緊張や怒り、運動不足、カフェインやアルコールの過剰摂取が考えられます。これらの生活習慣を見直すことで改善することがあります。 ただし、脈拍が100/分以上で長時間続く場合や、胸の痛みや呼吸困難を感じる場合は、直ちに助けを求めるか、救急車を呼ぶべきです。

-

質問:動悸がおさまらないときはどうしたらいいですか?回答:動悸が収まらない場合、次の対処法を試してみてください。 ・楽な姿勢で安静にし、深呼吸をする:リラックスすることで動悸が和らぐことがあります。 ・カフェインやアルコールを控える:これらは脈拍を速める作用があります。 ・リラクゼーション法を試す:ハーブティーやアロマオイルを使用するのも効果的です。 ・ストレッチをする:軽い運動が助けになる場合があります。 動悸が頻繁に起こる場合は、頻度や持続時間、脈拍の規則性を記録して医師に相談する際に役立てましょう。 また、動悸が長時間続く、頻繁に発生する、息苦しさや胸の痛みを伴う場合は、内科や循環器科を受診することが重要です。

コンコール5mgの口コミ・レビュー

-

投稿日 : 2024.06.07少しずつ下がってきた

まだ飲み始めたばかりなので正常値にはなりませんが、徐々に血圧が下がり、正常値に近づいてきています。やはり意地を張らずに血圧の薬は飲んだ方がいいですね。高いまま放置していると様々な不快症状が出て寿命が短くなる感じがしました。正常値に落ちてくると健康になっていくのが分かります。

-

投稿日 : 2023.08.29徐々に

血圧が高くなってきたので服用しました。効果は徐々に出てきますね。大体、2週間くらいでしっかり効果が出てくるようになります。日によっては下がりすぎてしまうこともあるので、そんな時は飲む回数を減らすようにしています。体全体の調子はまずまずです。

-

投稿日 : 2020.09.29安くて助かりました

どうしても今は病院に行きたくないので、薬だけでも買えないものか…とネット検索していたらこちらのサイトに行きつきました。そして飲んでいる薬があったので購入することができました。価格も安く助かりました。他にも色々と購入させて頂いています。

-

投稿日 : 2018.04.10これを選ぶ理由

高血圧の薬はたくさん種類があるけど、私は心臓病の気配もあるのでこっちを使っています。狭心症で苦しい発作も、メインテートを飲んでいるとかなり楽になります~~辛いのが楽になると普通に、現代に生まれてよかったと思います。

-

投稿日 : 2018.03.16健康診断で発覚

健康診断で、いつのまにか血圧がびっくりするほど高くなっていました!急いで薬を注文…今はだんだんと下がってきているところです。心当たりはたくさんありますが、ひとつひとつ改善していかないとなぁ~気をつけます。。

-

投稿日 : 2017.11.17転職して片頭痛に…

転職してデスクワークになってから片頭痛に悩まされるようになり、痛み止めを飲んでいた時期もありましたがなかなか効かなくなり、結局落ち着いたのがメインテート・コンコールでした。これが一番効果が持続するし、使いやすいと思います!

-

投稿日 : 2017.11.141日1回ですみます

高血圧の薬だから毎日飲み続けるもの、メインテートは1日1回の服用で済むところがすごく気に入っています。1日1回だとさすがに、飲み忘れもしないし(笑)血圧はだんだん下がってきてやっと正常値になりました。ホッとしますね(笑)

-

投稿日 : 2017.10.30安心して使える

海外の通販ったってその国では普通に処方されて使われてるんですよね?だから安心して使えます~成分は日本でも使われてるんだしね~。もちろん効果ありでした♪