ビプロライフサイエンス

-

英語表記Vipro Lifescience

-

設立年月日1987年

-

国インド

-

所在地アーメダバード

製薬業界における革新的プレイヤー、ビプロライフサイエンス

ビプロライフサイエンスは、1987年に設立されたV Worldwide Groupの一員で、製薬業界における革新的なプレイヤーとして知られています。

V Worldwide Groupは、製薬、食品・飲料、インフラ、プロジェクトマネジメント、インテリアデザインなど、多岐にわたるビジネス分野で事業を展開しており、ビプロライフサイエンスはその中で特に製薬分野に特化しています。

ジェネリック医薬品の開発や共同ブランドの製造、契約製造、輸出・流通サービスなど、幅広い製品とサービスを提供しており、顧客のニーズに応じた柔軟な対応が特徴です。

また、ビプロライフサイエンスは、製品の品質管理に非常に重きを置いており、最新の技術を導入した製造プロセスによって高品質な製品を市場に送り出しています。

製薬分野では、特にジェネリック医薬品の製造に注力しており、その信頼性と効果から国内外の市場で高く評価されています。

また、同社はアーユルヴェーダやハーブ製品にも注力しており、インドの伝統医学を取り入れた自然由来の製品を開発しています。

これにより、現代医療と伝統医学の融合を目指し、健康促進に寄与する革新的な製品をグローバル市場に提供しています。

さらに、ビプロライフサイエンスはインド国内だけでなく、国際市場にも積極的に展開しており、広範なネットワークを活かした輸出や流通サービスを提供しています。

同社の製品は世界中で販売され、インド以外の市場においても高い競争力を持っています。

この国際的な展開は、同社が信頼できる製薬パートナーとしての地位を築く一助となっており、さまざまな国や地域の医療機関との強固なパートナーシップを築いています。

ビプロライフサイエンスの本社は、インドのアーメダバードに位置しており、効率的なオペレーション体制と高い専門知識を持つスタッフがその強みです。

同社は、品質、効率性、信頼性を重視し、顧客満足度を高めるために努力を惜しみません。

また、製造プロセスでは、国際的な基準に基づいた品質管理体制を整備しており、常に高い水準での製品供給を実現しています。

ビプロライフサイエンスは、今後も医薬品業界での成長を続け、グローバルな市場における存在感をさらに強化していくことを目指しています。

ビプロライフサイエンスの製品ラインナップ

ビプロライフサイエンスは、様々な医療ニーズに対応するため、幅広い製品を提供しています。

同社の製品は、タブレット、チュアブル、口腔溶解ストリップ、トローチ、発泡性製品、グミ、アーユルヴェーダ・ハーブ製品など、多様な形態で展開されています。

これにより、消費者や医療専門家がそれぞれのニーズに合わせた最適な選択が可能となっており、使用者の利便性を向上させています。

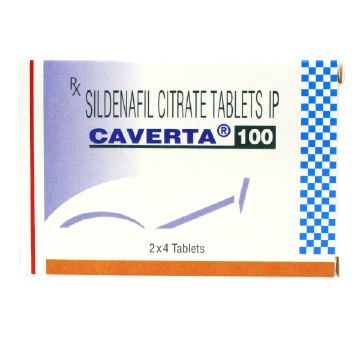

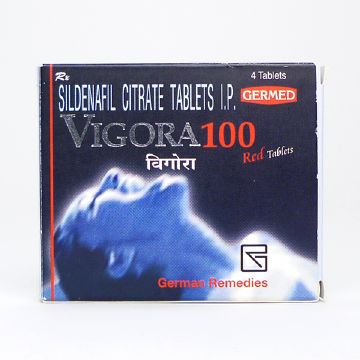

主な製品として、「Viprograシリーズ」が挙げられます。

これにはシルデナフィルシトレートやタダラフィルを含む勃起不全治療薬が含まれており、即効性と持続性に優れた特徴を持っています。

このシリーズは、信頼性の高い治療オプションとして多くの患者に利用されています。

また、アーユルヴェーダ・ハーブ製品も同社の重要なラインナップの一つです。

これらの製品は、伝統的なインド医学を基盤とし、自然成分を活用して健康促進や病気予防を目的としています。

さらに、チュアブルタブレットは、速やかな吸収を実現し、特に小児や嚥下困難な患者に適した形態となっています。

同様に、口腔溶解ストリップは、即効性が求められる場合に適した製剤で、痛みや症状の迅速な緩和が必要な場面で高い効果を発揮します。

これらの製品は、利便性と即効性を両立させた独自の技術を採用しており、消費者の多様なニーズに応えています。

また、これらの製品は、契約製造や共同ブランド戦略を通じて、世界中の医薬品市場に供給されており、ビプロライフサイエンスはグローバルな存在感を拡大しています。

信頼性の高い製品供給とカスタマイズされたサービスを提供することで、同社は医薬品業界内での競争力を高め続けています。

ビプロライフサイエンスeは、革新と品質を重視し、今後も医療ニーズに応えるために努力を惜しまない姿勢を貫いています。

よくあるご質問(FAQ)

-

質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:

新薬がない理由として、主に開発に多額の費用と長い時間がかかることが挙げられます。

例えば、ビプロライフサイエンスは1987年に設立され、インドを拠点に医薬品製剤を輸出している大手製薬会社です。

彼らは自社で開発したハーブを原料にしたED治療薬などを製造し、多くのニーズに応えていますが、新薬の開発には依然として高いコストと時間がかかります。

このため、新しい薬が市場に出るまでには長い期間を要することがあるのです。 -

質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:

薬が供給不足になる理由は、新薬の開発には多額の費用と長い時間がかかるためです。

新薬の開発には数百億円から数千億円の費用がかかり、開発から販売までには10年から15年の歳月を要することが多いです。

この様な高コストと長期間の開発プロセスが、新薬の供給不足を引き起こす原因となっています。

例えば、ビプロライフサイエンスは医薬品製剤を輸出する大手企業で、自社で開発したハーブを原料にしたED治療薬などを製造していますが、新薬の供給には依然として大きな挑戦が伴います。

こうした背景から、新薬の供給が不足する傾向があるのです。 -

質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:

処方箋には、処方される本人の保険者番号、氏名、生年月日、性別、医療機関名、連絡先、処方した医師の名前、薬の名前や形(例えば錠剤やカプセル剤)、薬の量、1回の服用量、1日の服用回数、服用するタイミング、ジェネリック医薬品への変更について、リフィル処方箋の有無などが記載されています。

医師は、治療に必要な「医薬品の量、投与方法、使用期間」を処方箋に記載します。

薬剤師は、この処方箋が適切かどうかを確認し、薬の調合を行います。

また、処方された薬について説明し、正しい使い方や知識を伝えることも重要な役割です。 -

質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:

本来服用するべきはずの薬の飲み忘れや、飲み切れず余った薬のことを残薬と言います。

残薬は日本の医療費の約2割を占めており、医療費増加の要因となっていると言われています。

また、75歳以上の在宅患者による残薬は、総額は400億円を超えると言われています。 -

質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:

残薬がある場合は、必ず医師に伝えましょう。

残薬の主な原因のひとつは「薬の飲み忘れ」です。

治療の効果をしっかり得るためには、医師の指示通りに薬を服用することが大切です。

残薬があると、他の薬と混同する可能性もあるため、残薬がある場合は必ず医師に報告して対処することをおすすめします。 -

質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:

薬剤師が薬について質問するのは、医師からの処方箋に基づいて薬を調合するだけでなく、患者に対して薬の使い方や注意事項を指導するためです。

薬剤師は、患者の現在の状態を把握し、現在服用している薬や健康状態を確認することで、処方された薬が適切であるかどうか、また薬の飲み合わせに問題がないかをチェックしています。

これにより、安全で効果的な治療を確保するためのサポートを行っています。 -

質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:

薬局で残った薬をもらうことはできません。なぜなら薬は基本的に医師の診察後、処方箋をもとに処方されるからです。

ドラッグストアなどで処方箋がなくても購入できるものは、自分の症状に合わせた薬剤を購入することが可能ですので、自分の症状に合わせて選ぶと良いでしょう。 -

質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:

病院でもらった薬は、薬局で一包化することができます。

一包化とは、同じタイミングで服用する薬を1回分ずつ1袋にまとめることを指します。

薬の種類が異なっていても、まとめることが可能です。

また、複数の医療機関や診療科で処方された薬を一緒にすることもできます。

ただし、このサービスには別途費用がかかる場合があります。 -

質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:

病院で余った薬がある場合は、まず医師や薬剤師に相談しましょう。

薬の状態を確認し、処方日数の調整を行います。

もし飲み忘れが原因であれば、体調を確認し、薬の調整を再度行います。

また、残薬が出ないようにするために、医師や薬剤師と相談し、適切な指導を受けることが大切です。 -

質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:

薬の説明書は、薬を使い切るまで保管しておく方が良いでしょう。

使い切った後は捨てても問題ありませんが、薬の副作用が後で出ることもあります。

特に初めて使用する薬の場合は、使い終わった後もしばらく保管しておくことをおすすめします。 -

質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:

置き薬は、自宅に常備しておく薬のことを指します。

薬品会社が定期的に訪問し、必要に応じて補充や交換を行います。

置き薬は、実際に使用した分のみ料金が発生するため、使わなくても問題ありません。

また、古くなった薬剤も無料で交換してもらえるので、無理に使う必要はありません。 -

質問:薬は何年くらい持つ?回答:

薬の使用期限は、未開封で適切に保管された場合、一般的に約3~5年です。

ただし、薬の種類によって使用期限は異なるため、注意が必要です。

粉薬やシロップなどは使用期限が短いため、処方された期間内に使い切ることが推奨されます。 -

質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:

一般的に、病院で処方された薬の使用期限は約3~5年です。

ただし、薬の種類によって使用期限は異なるため、確認が必要です。

また、処方された薬は患者の病状や症状に合わせたものなので、指示された服用期間内に飲み切ることが重要です。 -

質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:

坐薬や液剤、水薬など、冷所保管が指示されている薬は冷蔵庫での保管が推奨されます。

一方、錠剤やカプセルなどは常温の室内で保管できますが、直射日光や高温多湿を避けた場所に保管するのが良いです。

薬の説明書に記載された保管方法に従うことが大切ですので、薬に合わせた正しい保存方法を確認しましょう。 -

質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:

現在では、オンラインでの服薬指導が可能です。

薬局に行かなくても、ビデオ通話を使って薬剤師から服薬指導を受けることができます。

携帯電話などのデバイスを使って、好きな時間や場所で指導を受けられるため、便利です。 -

質問:オンラインで服薬指導は受けられますか?回答:

オンラインで服薬指導を受けることができます。

オンライン指導は、携帯電話などのデバイスを使って、薬剤師から直接指導を受けるサービスです。

これにより、薬局に直接行かなくても、自分の都合の良い時間や場所で指導を受けることができます。

ただし、指導を受ける際には、ビデオ通話を通じて映像と音声での対応が必要です。 -

質問:処方箋なしで買える薬はなんて呼ばれますか?回答:

処方箋なしで購入できる薬は「市販薬」または「OTC薬」と呼ばれます。

これらは処方箋医薬品以外で、薬局で購入することができます。

購入者が自分の症状を把握し、薬剤師がヒアリングを行った上で、必要な薬を選ぶことができます。

このように、薬局で医療用医薬品の一部を処方箋なしで販売することを「零売」と言います。

主な市販薬には、抗アレルギー剤、外用薬、解熱鎮痛剤などがあります。 -

質問:オンライン服薬指導は電話のみでもいいですか?回答:

オンライン服薬指導には、2023年8月以降、映像と音声の両方による対応が必要です。

法改正により、単なる電話での服薬指導は認められていません。

従って、オンラインで服薬指導を受ける際には、ビデオ通話を通じて薬剤師と直接顔を合わせることが求められます。

この変更により、より効果的で詳細な指導が可能となっています。

ただし、オンライン指導の利点として、自宅などの自由な場所で、都合の良い時間に受けることができる点は変わりません。 -

質問:オンライン服薬指導で薬を受け取る方法は?回答:

オンライン服薬指導を受けた後、薬の受け取り方にはいくつかの選択肢があります。

まずは、直接薬局に行って薬を受け取る方法があります。

また、一部の薬局では、自宅まで薬を届けてくれるサービスも提供しています。

さらに、郵送で自宅に届けてもらうことも可能ですが、処方内容によっては郵送ができない場合があります。

そのため、オンライン服薬指導を受ける際には、薬の受け取り方法について事前に確認しておくことをおすすめします。 -

質問:オンライン服薬指導を受けている人の割合は?回答:

2023年時点で、オンライン服薬指導システムは導入率が81.0%と非常に高い割合を示しています。

実際にオンライン服薬指導を受けたことがある人の中では、特に30代の利用者が多い一方で、50代以上の利用は少ない傾向があります。

これは、携帯電話やビデオ通話に慣れている年代が多いためと考えられます。

しかし、ビデオ通話を利用した指導は、本人だけでなく家族も一緒に受けることができるため、高齢者の方にも非常に便利なサービスです。