シグネチャーファーマ

-

英語表記Signature Pharma

-

設立年月日1995年

-

国インド

-

所在地ムンバイ

-

ホームページ

シグネチャーファーマの概要

シグネチャーファーマは、1995年に設立されたインドの製薬会社で、革新的な医薬品を提供することで知られています。

同社のミッションは「高品質の製品を大衆に提供することで付加価値を提供し、貴重な人間の健康管理に特別な配慮を提供する」ことでした。

この使命のもと、設立以来、ジェネリック医薬品や独自の処方開発に注力し、医療専門家や医療機関に対して幅広い製品を提供してきました。

シグネチャーファーマは、インド国内はもとより世界各国での事業展開を視野に入れ、製品の安全性と効果を重視した医薬品の提供を目指しています。

シグネチャーファーマは、製品の品質と安全性を保証するために、国際的に認められたGMPガイドラインに基づいて製造プロセスを行っています。

これにより、医薬品が厳格な品質基準を満たしており、医療従事者や患者からの信頼を獲得しています。

同社は、品質管理を徹底することで、医薬品の効果を最大限に引き出すとともに、世界各国の規制基準にも適合した製品を提供しています。

また、シグネチャーファーマは、企業としての成長戦略の一環として、インド亜大陸での市場拡大を計画的に進めています。

長期的なビジョンを持ち、国際的なプレゼンスの向上を目指している同社は、積極的な市場開拓とともに、新たな製品分野への進出も図っています。

特に注目されるのは、エイジマネジメントの分野における研究開発です。

同社は、生活の質の向上に貢献する製品の開発を進めており、加齢による健康課題に対する新しい治療法の提供を目指しています。

シグネチャーファーマの製品ラインナップ

シグネチャーファーマは、医療ニーズに応えるために幅広い製品ラインナップを揃え、病院や医療専門家向けに提供しています。

同社は、異なる投与形態で製品を展開し、カプセル、タブレット、注射など多様な形式での医薬品供給を行っています。

シグネチャーファーマの主な製品には、肥満治療に使用される「Orligal」、男性ホルモン補充療法に使用されるソフトカプセル「Andrion Softgel」、更年期障害やホルモンバランスの調整に利用される女性ホルモン治療薬「Femozole」、そして中枢神経刺激薬である「Modvigil」や「Artvig」があります。

「Orligal」は、肥満に悩む患者の体重管理をサポートする薬剤で、代謝や体重減少を促進し、肥満関連疾患のリスクを軽減します。

体重管理は現代における重要な健康課題の一つであり、「Orligal」はその治療において高い効果を発揮しています。

また、「Andrion Softgel」は、男性ホルモンの不足を補うために使用されるホルモン補充療法の薬剤であり、男性の加齢に伴う症状の改善に寄与しています。

この治療法は、テストステロン不足による体力や性機能の低下を防ぎ、QOLを向上させることを目的としています。

一方、女性向けの治療薬「Femozole」は、ホルモンバランスを調整するための薬剤で、更年期障害の治療や女性の健康をサポートします。

更年期に特有のホルモン変動による不快な症状を和らげ、生活の質を向上させる効果が期待されています。

さらに、シグネチャーファーマの「Modvigil」と「Artvig」は、いずれも覚醒を促進する中枢神経刺激薬で、ナルコレプシーなどの睡眠障害の治療に用いられます。

これらの薬剤は、日中の過度な眠気を抑制し、患者の生活の質を向上させる効果があり、仕事や日常生活に支障をきたす症状の緩和に貢献しています。

これらの製品は、特定の治療分野において高い信頼性と効果を持ち、特に加齢に伴う症状や代謝に関連する問題に焦点を当てて開発されています。

シグネチャーファーマは、徹底した品質管理を行うことで、安全で信頼性の高い医薬品を提供しており、医療専門家や患者からの信頼を得ています。

これにより、同社の製品は国内外で高く評価され、医療現場で広く使用されています。

シグネチャーファーマは、今後も医療ニーズに応じた新たな製品開発に取り組み、さらなる市場拡大を目指しています。

シグネチャーファーマの商品

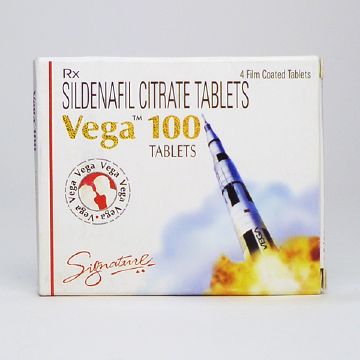

ベガ100mgとは ベガ100mgは、勃起不全(ED)治療に使用される医薬品です。 この薬剤は、有効成分としてシルデナフィルクエン酸塩を含有しており、バイアグラのジェネリック医薬品として知られています。 シルデナフィルは、1998年にファイザー社によって開発され、ED治療の革命的な薬剤として世界中で広く使用されてきました...

- 有効成分

- シルデナフィルクエン酸塩

オルリガル120mgとは オルリガル120mgは、脂肪吸収阻害作用を持つオルリスタットを有効成分とするジェネリック医薬品です。 食事中の脂肪の吸収を抑えることで、肥満や過体重の患者さんの体重減少をサポートします。 食事から摂取した脂肪の約30%の吸収を阻害することで、無理な食事制限なしにダイエット効果が期待できます...

- 有効成分

- オルリスタット

売り切れ

セット商品の詳細 オルリガル&マルチビタミンセット1ヵ月とは、【オルリガル】と【ビカデキサミン】が一つのセットになった商品です。 この2種類の商品は、ダイエット効果のある医薬品とダイエット中には必要なビタミン剤となっています。 オルリガルは世界的に愛用されているゼニカルのジェネリック医薬品で、ダイエッ...

- 有効成分

- ビタミンE ビタミンD ビタミンC ビタミンB ビタミンA オルリスタット

セット商品の詳細 オルリガル&マルチビタミンセットは、【オルリガル×2】と【ビカデキサミン(60錠)】が一つのセットになった商品です。 オルリガルは世界的に愛用されているゼニカルのジェネリック医薬品で、ダイエット効果や肥満解消に用いられます。 しかし、ダイエットを行う際にビタミン不足となってしまうため、肌...

- 有効成分

- オルリスタット ビタミンA ビタミンB ビタミンC ビタミンD ビタミンE

よくあるご質問(FAQ)

-

質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:

薬の供給不足は複数の要因が絡み合って発生しています。

まず、国が後発医薬品の使用を推進した結果、2023年3月には高い普及率を達成しました。

しかし、一部の後発品メーカーで製造不正が発覚し、業務や出荷が停止されたことが、供給不足のきっかけとなりました。

さらに、新型コロナウイルスやインフルエンザの流行により、特定の薬の需要が急増し、供給不足がさらに深刻化しました。

また、医療費削減の方針により、後発品メーカーは製造体制に限界があり、根本的な医療体制の見直しが必要とされています。 -

質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:

薬の供給不足は、いくつかの要因が重なって発生しています。

国が後発医薬品の使用を推進した結果、2023年3月には後発医薬品の使用率が8割を超えました。

しかし、一部の後発品メーカーで製造不正が発覚し、業務や出荷が停止されたため、供給不足がさらに悪化しました。

さらに、新型コロナウイルスやインフルエンザの流行により、特定の薬の需要が急増し、供給が追いつかなくなりました。

これらの複合的な問題が影響し、現在も薬の不足が続いており、医療現場や患者に大きな影響を与えています。 -

質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:

薬は使い方を誤ると、病気を治すどころか健康を害する恐れがあります。

そのため、医師の診察なしに薬を入手することはできません。

医師は、患者の症状や体質などを詳しく調べた上で、最適な薬の種類や量を判断し、処方箋を発行します。

薬剤師は、その処方箋に基づいて薬を調剤し、患者に薬の効果や副作用、飲み方などを丁寧に説明します。

このように、医師と薬剤師が連携することで、患者は安心して薬を使用し、より効果的な治療を受けることができるのです。

薬は、正しく使えば心強い味方ですが、使い方を誤ると毒にもなり得ることを忘れてはいけません。 -

質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:

飲み残しなどによって発生する残薬は、医療費の増加や治療効果の低下を引き起こし、社会問題となっています。

残薬が増えると、医療保険や国の財政を圧迫するだけでなく、患者さん自身も余分な薬代を負担することになります。

また、薬を指示通りに飲まないと、治療期間が長引いたり、症状が悪化したりする可能性もあります。

こうした問題に対処するため、国や自治体は、医師や薬剤師による服薬指導の徹底や、残薬回収ボックスの設置など、様々な対策に取り組んでいます。

薬は指示通りに服用し、余った場合は自己判断せず、医師や薬剤師に相談するなど、残薬を減らすための行動を心がけましょう。 -

質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:

薬が余ってしまった場合は、自己判断で服用を止めたりせず、必ず医師に相談しましょう。

薬が余る背景には、飲み忘れや薬の効果不足、副作用など、様々な原因が考えられます。

医師に残薬の状況を伝えることで、薬の種類や量、服用方法の調整、副作用の有無の確認、症状の悪化の有無など、適切な対応を検討してもらうことができます。

自己判断で薬の服用を中断したり、量を変えたりするのは、症状の悪化や新たな健康問題を引き起こす可能性があるため、大変危険です。

残薬は必ず医師に伝えてください。 -

質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:

薬剤師が薬について詳しく尋ねるのは、患者さんの安全とより良い治療効果を出すためです。

処方箋には、薬を処方する理由までは記載されていません。

また、似た様な名前の薬も多いため、患者さんの症状を直接伺うことで、処方ミスを防ぐことができます。

薬によっては、一緒に服用するものによって効果が変わったり、副作用が出たりする場合もあるため、処方薬だけでなく、健康食品やサプリメントの利用を確認することも重要です。

このように、薬剤師は患者さんの安全と治療効果を第一に考え、薬や健康状態について聞いています。 -

質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:

薬局で余った薬を譲り受けることはできません。

薬局は薬を販売する場所であり、無料で薬を提供する義務はありません。

また、余った薬は使用期限切れなど、品質が劣化している可能性があり、服用しても効果が期待できないだけでなく、副作用のリスクもあります。

特に医療用医薬品は、医師の診断と処方箋に基づいて使用することが原則です。

薬が必要な場合は自己判断せずに、まずは病院を受診するか、薬剤師にご相談ください。

ご自身の症状に合った薬を適切に入手するようにしましょう。 -

質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:

病院で処方された薬は、多くの薬局で1回分ずつまとめて包装する「一包化」が可能です。

ただし、すべての薬が一包化できるわけではありません。

例えば、服用時間が異なる薬や、錠剤と粉薬のように形状が違う薬、光に弱い薬などは、一包化が難しい場合があります。

一包化には医師の指示や薬の種類など、様々な条件がありますので、一包化を希望する場合は、事前に医師または薬剤師に相談してください。 -

質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:

薬が余った場合は、病院や薬局に相談してください。

次回の診察時に余った薬の量を医師に伝えれば、処方量を調整してもらい、無駄な医療費を抑えることができます。

また、薬が余る原因を相談することで、より適切な薬に変更してもらえる可能性もあります。

例えば、1日3回の服用が難しい場合、1日1回で済む薬に変えてもらえるかもしれません。

病院や薬局には薬の回収ボックスが設置されていることもありますので、まずは相談してみましょう。 -

質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:

薬の説明書には、正しい服用方法や保管方法など、薬を安全に使うために重要な情報が記載されています。

例えば、糖尿病治療薬のインスリン製剤は冷蔵庫で保管する必要がありますが、適切な保管方法は薬の種類によって異なります。

説明書に書かれている保管方法を守らないと、薬の効果が弱まったり、副作用が起きたりすることがあります。

そのため、薬の説明書は捨てずに保管しておくと良いでしょう。

もし保管スペースの問題などでどうしても捨てたい場合は、薬の名前をメモしておくと、後でインターネットで調べたり、薬剤師に相談したりすることができます。 -

質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:

配置薬は、使用した分だけ費用が発生する仕組みのため、使わなくても問題ありません。

業者は定期的な訪問によって、使用済みの薬の補充や期限切れの薬の交換を行います。

この際に、使用した薬の代金のみを支払うことになります。

そのため、配置薬は使用していなくても問題ありません。

ただし、期限切れの薬を自己判断で処分してしまうと、代金を請求される可能性があります。

期限切れの薬は、業者の訪問時に回収してもらうようにしましょう。 -

質問:薬は何年くらい持つ?回答:

薬にはそれぞれ有効期限があり、その期限は薬の種類や保管方法によって異なります。

市販薬の場合、外箱や容器に記載された使用期限は、未開封で適切に保管している場合の期限です。

開封後は、記載されている期限にかかわらず、できるだけ早く使い切ることが望ましいです。

処方薬については、医師が指定した期間内に服用することが大切です。

医師は患者さんの状態に応じて薬を処方していますので、自己判断で服用を中断したり、服用期間を延長したりするのは危険です。

薬の効果を最大限に引き出すためには、正しい保管方法と服用方法を守ることが必要です。

薬の説明書をよく読み、医師や薬剤師の指示に従って、薬を正しく使用しましょう。 -

質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:

病院で処方された薬は、医師の指示に従い、指定された期間内に正しく服用することが重要です。

薬の外箱や容器に記載されている使用期限は製造からのもので、処方された時点の期限とは異なります。

また、製造から時間が経過している場合や保管条件によっては、期限内でも薬の品質が変わることがあります。

そのため、薬は適切な保管方法を守り、指示された期間内に使い切ることが必要です。

もし、薬の服用が難しい場合や保管に不安がある場合は、自己判断せず、必ず医師や薬剤師に相談してください。 -

質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:

薬の種類によって、最適な保管場所は違います。

錠剤やカプセル剤など、多くの薬は室温での保管が基本です。

冷蔵庫に入れると、温度や湿度の変化によって薬の品質が変わる可能性があります。

一方、シロップ剤やインスリン製剤など、一部の薬は冷蔵庫での保管が適しています。

ただし、凍結を防ぐために、冷蔵庫の奥ではなくドアポケットに入れるようにしましょう。

薬の保管方法がわからない場合は、薬剤師や医師に相談するか、薬の説明書をよく読んで確認してください。 -

質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:

2022年9月30日より、オンライン服薬指導は薬局内だけでなく、薬局外の場所でも可能になりました。

ただし、患者の同意が必要で、指導を行う薬剤師は調剤を担当する薬剤師と連絡が取れる状態であること、そして患者さんのプライバシーが守られる場所であることが条件です。

これまでは薬局内でしかオンライン服薬指導ができなかったため、今回の変更は、薬剤師が薬局にいない場合でも患者が指導を受けられるようになり、利便性の向上に繋がると期待されています。 -

質問:オンラインで服薬指導は受けられますか?回答:

2023年8月より、電話とビデオ通話を組み合わせたオンライン服薬指導が正式に利用可能となりました。

以前は新型コロナウイルス感染症の特例措置として電話のみでも認められていましたが、現在は映像と音声の両方が必要となります。

薬局によってオンライン服薬指導の手順や対応が異なる場合があるため、利用を希望される方は、事前にかかりつけの薬局に問い合わせて確認することをおすすめします。 -

質問:処方箋なしで買える薬はなんて呼ばれますか?回答:

処方箋なしで購入できる薬には、大きくわけて2つの種類があります。

1つ目は、薬局やドラッグストアなどで手軽に買える「市販薬」です。

これは「OTC医薬品」とも呼ばれ、処方箋なしで販売される薬を指します。

2つ目は、「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」と呼ばれるもので、「医療用医薬品」の一部です。

通常、医療用医薬品は処方箋が必要ですが、こちらは処方箋なしで購入でき、限られた薬局(零売薬局)のみで取り扱っています。

このように、市販薬と一部の医療用医薬品は、処方箋なしで購入できます。 -

質問:オンライン服薬指導は電話のみでもいいですか?回答:

2023年7月末までは、新型コロナウイルス感染症の臨時的な措置として、電話のみによるオンライン服薬指導が認められていました。

しかし、2023年8月より、オンライン服薬指導には「映像」と「音声」が必須となっています。

オンライン服薬指導に対応していない薬局もあるため、オンライン服薬指導を希望する場合は、一度薬局に問い合わせをしてみましょう。 -

質問:オンライン服薬指導で薬を受け取る方法は?回答:

オンライン服薬指導を受けた後に薬を受け取る方法には、以下の選択肢があります。

まず、薬局に直接行って薬を受け取る方法があります。

オンライン服薬指導を受けた薬局に出向き、その場で薬を受け取ります。

これが最も一般的で、すぐに薬を手に入れられる方法です。

次に、自宅に薬を配送してもらう方法もあります。

オンライン服薬指導を受けた薬局から自宅に薬を届けてもらうことができます。

ただし、すべての薬局が自宅配送を行っているわけではありません。

配送サービスの有無や、送料、配送にかかる日数は薬局によって異なるため、事前に確認することが大切です。

どちらの方法が自分に合っているかは、オンライン服薬指導を受ける際に薬剤師と相談して決めましょう。

自分のライフスタイルやニーズに合わせて、便利な受け取り方法を選んでください。 -

質問:オンライン服薬指導を受けている人の割合は?回答:

2022年3月時点でのデータによると、オンライン服薬指導を受けたことがある人は全体の16.3%でした。

年代別に見ると、若い世代ほど利用率が高く、20代では19.0%、30代では25.5%と比較的多くの人が経験しています。

対照的に、60代以上では利用率が9.0%と低く、年齢が高くなるほど利用率が低い傾向が見られました。

このデータは、2023年7月末までの電話のみで実施されていたオンライン服薬指導に基づいています。

しかし、2023年8月からは法律により、オンライン服薬指導には音声と映像の両方が必要となったため、現状の利用状況はこのデータとは異なる可能性があります。

現在の利用状況やトレンドを把握するには、最新の情報を確認することが重要です。

シグネチャーファーマ社の商品に投稿された口コミ・レビュー

-

対象商品:ベガ100mg投稿日: 2025.03.17フル勃起必至

今まで使っていたED薬に効果を感じなくなったのでこちらを使ってみました。そしたら気持ちがいいほどのフル勃起!そしてフィニッシュまでもちました。素晴らしいの一言。もっと早くこちらのED薬に乗り換えていればよかったと後悔しまくりです。

-

対象商品:オルリガル&マルチビタミンセット投稿日: 2025.01.03お正月に

お正月にハワイに行くので、それまでに4キロ落としたい!ということで使いました。結果はまずまずですね。10日間服用した結果、2.5㎏痩せることができました。このままいけばお正月までに4キロ落とせそうです。こちらのダイエット薬を選んでよかったです。

-

対象商品:オルリガル&マルチビタミンセット投稿日: 2024.12.23いい感じに痩せてきました

初めてから3か月ほど経過しましたが、いい感じに体重が落ちてきました。85キロだったのが81キロくらいに落ちてくれています。辛いダイエットなどしていないので、リバウンドがなさそうな感じがするというのが一番の素晴らしいポイントですね。

-

対象商品:オルリガル120mg投稿日: 2024.11.27信じる者は救われる

何でもそうですが、信じて実行しないことには成功しません。合っていることなのに、疑問に思って実行しないと永遠に成功させることはできません。私は懐疑的になることが多かったのですが、今回は思い切って使ってみました。そしたら見事ダイエットを成功させることができました。

-

対象商品:オルリガル&マルチビタミンセット1ヵ月投稿日: 2024.11.05脂質が多い食事なので

お菓子や揚げ物などの脂質の多い食事ばかりとっているのでこちらを飲んでいます。使うとお通じがよくなりますし、脂っこいものをとっても体重が増えないので効果を感じています。脂質異常症などの予防にもなるので今度も続けていくつもりです。

-

対象商品:ベガ100mg投稿日: 2023.09.01しっかりしてる

ジェネリック品なので大丈夫かな…と不安に思いながら使ってみたのですが、私が想像していた以上にしっかりしていました。効果は抜群ですね。最後までちゃんと硬いままです。そして副作用などもありません。このように全く問題ありませんでした。

-

対象商品:オルリガル&マルチビタミンセット1ヵ月投稿日: 2023.01.04なるほど

それまで「ビタミン剤なんてダイエットの薬に立たない」と勝手に思っていたのですが、こちらを試したらビタミン剤の必要性が身に染みて分かりました。私の結論としては「絶対に必要」です。マルチビタミンを飲んでいる方が断然に痩せやすくなりますね。

-

対象商品:オルリガル120mg投稿日: 2022.10.19キャベツダイエットと併用

食事の前にキャベツを300g食べるというキャベツダイエットとこちらの薬とを併用しています。効果はてき面で、なんと2か月で5キロのダイエットを成功させることができました。あと2か月続けてマイナス10キロで終了する予定です。こんなに簡単に痩せるなんてすごい!と実感しています。

-

対象商品:ベガ100mg投稿日: 2022.09.26EDでも大丈夫

EDになった時は「男終わった」とかなり落ち込みましたが、ED薬を使うと普通に勃起することを知り、悩んだ自分がバカだった…と思うように変わりました。世の男性諸君!EDになったからといって落ち込む必要は全くありませんよ。薬を飲めば全然OKなので。

-

対象商品:オルリガル&マルチビタミンセット1ヵ月投稿日: 2021.12.09オシャレになれる

オシャレになりたいなら痩せろ!なぜかというと太っている人が似あう服ってあまりないから。アパレル業界は痩せている人向けに服を作ってる。なので、こちらのセットを使い痩せた。するとオシャレな服がいっぱい買えた。するとモテるようになった。最高。