シャラックスファーマ

-

英語表記Shalaks Pharma

-

設立年月日1977年

-

国インド

-

所在地ニューデリー

インドの製薬業界における新興企業シャラックスファーマ

シャラックスファーマは、インドのニューデリーに本社を置く製薬会社です。

従業員数51-200人の中規模企業として、インドの製薬業界で着実に成長を遂げています。

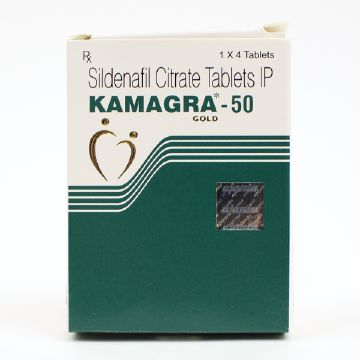

同社の製品ラインナップは非常に幅広く、様々な治療分野をカバーしています。

主な製品には、鎮痛剤・解熱剤のアセトアミノフェン、駆虫薬のアルベンダゾール、気管支拡張剤のアルブテロール(、抗不安薬のアルプラゾラム、降圧剤のアテノロール、抗生物質のアジスロマイシンなどが挙げられます。

シャラックスファーマの強みは、ジェネリック医薬品の製造にあります。

インドの製薬産業は世界的に「ジェネリック医薬品の工場」として知られており、シャラックスファーマもこの流れに乗って事業を展開しています。

同社は、国内市場だけでなく海外展開にも積極的です。

Oddway Internationalなどの卸売業者を通じて、アメリカ、イギリス、中国、オーストラリア、中東、アフリカなど、世界中の市場に製品を供給しています。

この戦略により、シャラックスファーマは国際的な知名度を高めつつあります。

しかし、同社の成長には課題もあります。

インドの国家医薬品価格管理局(NPPA)のリストに、Shalaks Ltd., New DelhiとShalaks Pharmaceuticals Ltd.が掲載されていることから、価格規制や品質管理の面で課題に直面している可能性があります。

これらの課題にどのように対応し、持続可能な成長を実現していくかが、今後の同社の重要な課題となるでしょう。

シャラックスファーマの多様なラインナップ

シャラックスファーマは、インドの製薬業界において幅広い製品ラインナップを誇る企業として知られています。

同社の製品群は、一般的な鎮痛剤から専門的な治療薬まで多岐にわたり、様々な医療ニーズに応えています。

鎮痛剤・解熱剤の分野では、Brufamolシリーズが同社の代表的な製品として挙げられます。

Brufamol、Brufamol Plus、Brufamol Kidなどのバリエーションがあり、アセトアミノフェンを主成分としています。

これらの製品は、発熱や痛みの緩和に広く使用されており、特にBrufamol Kidは小児用として人気があります。

駆虫薬の分野では、Albrodoが注目を集めています。

アルベンダゾールを主成分とするこの薬は、様々な寄生虫感染症の治療に効果を発揮します。

特に、発展途上国での寄生虫対策プログラムにおいて重要な役割を果たしています。

呼吸器系の薬剤としては、Brex-Sが代表的です。

アルブテロールを含むこの気管支拡張剤は、喘息やCOPDなどの呼吸器疾患の治療に広く用いられています。

即効性があり、発作時の症状緩和に効果的であることから、多くの患者に支持されています。

精神神経系の薬剤では、Zallpamが挙げられます。

アルプラゾラムを主成分とするこの抗不安薬は、不安障害やパニック障害の治療に使用されます。

適切な用量管理のもとで、患者の生活の質を向上させる重要な役割を果たしています。

心臓血管系の薬剤としては、Laktenが代表的です。

アテノロールを主成分とするこの降圧剤は、高血圧の管理に広く使用されています。

長時間作用型のベータ遮断薬として、1日1回の服用で効果が持続するため、患者のコンプライアンス向上に寄与しています。

抗生物質の分野では、Azcreが注目を集めています。

アジスロマイシンを主成分とするこの薬は、広範囲の細菌感染症に効果を示します。

特に、呼吸器感染症や皮膚感染症の治療に広く用いられており、短期間の投与で効果が得られることから、患者の利便性が高いとされています。

皮膚科用製品としては、Calakが挙げられます。

カラミンを主成分とするこの製品は、かゆみや炎症を伴う様々な皮膚トラブルに使用されます。

特に、虫刺されや軽度の日焼けによる皮膚の炎症を緩和する効果があり、多くの家庭で常備薬として用いられています。

消化器系の薬剤では、Crophenが代表的です。

ジサイクロミンを含むこの製品は、腹痛や腹部不快感の緩和に効果を示します。

特に、過敏性腸症候群(IBS)の症状管理に用いられることが多く、患者のQOL向上に貢献しています。

引用 : https://nppa.companydemo.in/list-of-pharma-companies-penalized-for-selling-medicines

引用 : https://in.linkedin.com/company/shalaks-pharmaceuticals-pvt-ltd

よくあるご質問(FAQ)

-

質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:

薬の供給不足の原因は以下の通りです:

1. 製造トラブル: 後発医薬品メーカーで品質管理の問題や不正が発覚し、一部の製品が供給できなくなった。

2. 需要の急増: 新型コロナウイルスやインフルエンザの流行で特定の薬の需要が急増した。

3. 医療費削減策: 薬価の引き下げが後発品メーカーの収益を悪化させ、製造体制が不十分になった。

これらの要因が重なり、深刻な薬不足が生じています。 -

質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:

薬の供給不足は、いくつかの要因が重なって発生しました。

まず、国が推進する後発医薬品の普及が進み、2023年3月には8割を超える使用率となりましたが、後発品メーカーの一部で製造上の不正が発覚し、業務停止や出荷停止が相次ぎました。

これにより、後発品の供給が大幅に減少し、結果的に薬不足を招く一因となりました。

さらに、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの流行により、一部の薬の需要が急増したことも追い打ちをかけました。

これらの複合的な要因により、現在も薬の供給不足が続いており、医療現場や患者に大きな影響を与えています。 -

質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:

薬は使い方を誤ると、病気を治すどころか、健康を害する恐れがあります。

そのため、自己判断での服用はできず、医師の診断に基づいた処方箋が必要となります。

医師は、診察を通して患者の症状や体質を把握し、最適な薬の種類や量を見極めます。

処方箋は、その情報を薬剤師に伝える役割を果たします。

薬剤師は、処方箋に従って薬を調剤し、患者に服薬方法や注意点などを詳しく説明します。

このように、医師と薬剤師が連携することで、患者は副作用のリスクを最小限に抑え、安全かつ効果的な薬物治療を受けることができるのです。 -

質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:

残薬は、医療費の無駄遣いや治療効果の低下を招き、社会全体の問題となっています。

残薬が増えると、医療保険や税金といった国民の負担が増えるだけでなく、患者さん自身も余分な薬代を支払うことになります。

また、薬を正しく飲まないと、病気が長引いたり、症状が悪化したりする可能性もあります。

こうした状況を改善するため、国や自治体は、医師や薬剤師による服薬指導の徹底や、薬局での残薬回収ボックスの設置など、様々な対策に取り組んでいます。

薬は指示通りに飲み、残ってしまった場合は自己判断せず、医師や薬剤師に相談することが大切です。

一人ひとりの心がけが、残薬問題の解決に繋がります。 -

質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:

薬が余ってしまった場合は、自己判断せずに医師に相談しましょう。

薬が余るということは、飲み忘れがある、薬の効果が不十分、副作用が出ているなど、様々な理由が考えられます。

医師に残薬の状況を伝えることで、薬の種類や量、服用方法の見直し、副作用の有無の確認、症状の悪化の有無など、適切な対応をとってもらうことができます。

自己判断で薬の服用を中止したり、量を変更したりするのは危険なため、必ず医師に相談するようにしましょう。 -

質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:

薬剤師が薬について詳しく尋ねるのは、患者さんが安全かつ適切な治療を受けられるようにするためです。

処方箋には、薬を処方する理由までは書かれていません。

似た様な名前の薬も多いため、患者さんの症状を直接伺うことで、処方ミスを防ぐことができます。

また、薬によっては、一緒に飲むものによって効果が変化したり、副作用が出たりする場合もあります。

そのため、処方薬だけでなく、健康食品やサプリメントの使用についても確認しています。

薬剤師は、患者さんが安心して薬を使用し、より良い治療効果を得られるように薬や病歴について質問しています。 -

質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:

薬局で余った薬を譲り受けることはできません。

薬局は薬を販売する場所であり、ボランティアではありません。

そのため、たとえ余った薬であっても、無料で譲り受けることは難しいでしょう。

また、余った薬は、使用期限が切れているなど、品質が変化している可能性があります。

その様な薬を服用しても、効果が得られないだけでなく、副作用のリスクもあります。

特に医療用医薬品の場合は、医師の診断と処方箋が必要となります。

薬が必要な場合は、まずは病院を受診するか、薬剤師に相談して、ご自身の症状に合った薬を購入するようにしましょう。 -

質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:

病院で処方された薬は、多くの薬局で1回の服用分ずつまとめて包装する「一包化」が可能です。

しかし、薬の種類や服用方法によっては、一包化できない場合があります。

例えば、服用時間が異なる薬や、錠剤と粉薬のように形状が異なる薬、光を遮断して保管する必要がある薬などは、一包化が難しい場合があります。

一包化には、医師の指示や薬の種類など、様々な条件があります。

もし一包化を希望する場合は、医師または薬剤師にご相談ください。 -

質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:

薬が余ってしまった場合は、まずは病院や薬局に相談してみましょう。

次回の診察時に余った薬の量を医師に伝えることで、処方量を調整してもらい、医療費の節約に繋がる可能性があります。

また、薬が余ってしまう原因を相談することで、あなたに合った薬に変更してもらえるかもしれません。

例えば、外出先での服用が難しい場合は、1日1回で済む薬に変更できるか相談してみましょう。

病院や薬局によっては、余った薬の回収ボックスを設置している場合もあります。

より適切な治療を受けるためにも、薬が余ったらまずは医師か薬剤師に相談しましょう。 -

質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:

薬の説明書は、服用方法や保管方法など、薬を安全に使うために重要な情報が書かれています。

これらの情報は、薬の効果を保ち、副作用を防ぐために役立ちます。

例えば、シロップ剤は冷蔵庫で保管する必要がありますが、適切に保管しないと効果が薄れたり、副作用が出ることがあります。

そのため、薬の説明書は捨てずに保管しておくことをおすすめします。

もし説明書をどうしても捨てたい場合は、薬の名前をメモしておけば、後でインターネットで調べたり、薬剤師に相談することができます。 -

質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:

配置薬は、使用した分だけ費用が発生する仕組みのため、使わなくても問題ありません。

業者は期限切れの薬を交換しますが、薬を使わなければ費用は発生しません。

ただし、期限切れの薬を自己判断で処分すると、費用を請求される可能性があります。

期限切れの薬は、業者の訪問時に回収してもらうようにしましょう。

配置薬は、使用した分だけ料金が発生するシステムです。

たとえ薬を使わなくても、月々の費用はかかりません。

ご自身の体調に合わせて、必要な時に必要な分だけ、安心して配置薬をご利用ください。 -

質問:薬は何年くらい持つ?回答:

薬の有効期限は、薬の種類や保管方法によって異なります。

市販薬の場合は、外箱や容器に使用期限が記載されていますが、これは未開封で適切に保管した場合の期限です。

開封後は、その期限にかかわらず、できるだけ早く使い切るようにしましょう。

処方薬の場合は、医師の指示した期間内に服用することが基本です。

医師は、患者さんの状態に合わせて薬を処方しており、自己判断で服用を中断したり、長引かせたりするのは危険です。

薬の効果を最大限に引き出すためには、正しい保管方法と服用方法を守ることが大切です。

医師の指示や薬の説明書をよく読んで、正しく薬を使用しましょう。 -

質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:

医療機関で処方された薬は、医師の指示に従い、指定された期間内に正しく服用することが非常に重要です。

薬の外箱や容器に記載されている使用期限は、製造からの期限であり、処方日からの期限ではありません。

これにより、処方された薬は製造から時間が経過している場合もあり、保管条件によっては品質が変わる可能性があります。

そのため、処方された薬は、医師や薬剤師の指示に従って適切に保管し、指示された期間内に服用することが大切です。

薬の品質を保ち、効果を最大限に引き出すためには、正しい保管方法と服用方法を守る必要があります。

もし、処方された薬を服用期間内に使い切れなかった場合は、自己判断で服用を続けたり、中断したりするのは避けるべきです。

必ず医師や薬剤師に相談し、指示を仰ぐようにしましょう。

適切な対応をすることで、薬の効果を正しく得られ、健康を守ることができます。 -

質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:

薬の保管場所は、薬の種類によって異なります。

錠剤やカプセル剤など、多くの薬は室温での保管が基本です。

冷蔵庫に入れると、温度変化や湿気で薬の品質が変わる可能性があるので注意しましょう。

一方、シロップ剤や液剤、坐薬、インスリン製剤などは、「冷所保存」と記載されている場合、冷蔵庫での保管が必要です。

ただし、凍結を防ぐため、冷蔵庫の奥ではなくドアポケットなどに入れるようにしましょう。

薬の保管方法がわからない場合は、薬剤師や医師に相談するか、薬に付属されている説明書を確認してください。 -

質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:

2022年9月30日以降、オンライン服薬指導は、患者の同意があれば薬局以外の場所でも実施できるようになりました。

ただし、指導を行う薬剤師が調剤を担当する薬剤師と連絡が取れること、そして患者のプライバシーが守られることが条件です。

それ以前は、オンライン服薬指導は薬局内でのみ可能でした。

規制緩和により、薬剤師が薬局に不在の場合でも患者が指導を受けられるようになり、利便性が向上することが期待されています。 -

質問:オンラインで服薬指導は受けられますか?回答:

2023年8月より、電話やビデオ通話を使ったオンライン服薬指導が利用できるようになりました。

以前は新型コロナウイルス感染症の特例措置として、電話のみでのオンライン服薬指導が認められていましたが、2023年8月以降の現在は、映像と音声の両方が必須です。

薬局によってオンライン服薬指導の手順や対応が異なる場合があります。

利用を希望される方は、事前にかかりつけの薬局に問い合わせて確認することをおすすめします。 -

質問:処方箋なしで買える薬はなんて呼ばれますか?回答:

処方箋なしで購入できる薬は、次の2種類です。

1. 市販薬(OTC医薬品) :OTC医薬品とは「Over The Counter」の略で、薬局やドラッグストアで販売されている薬です。風邪薬や痛み止め、アレルギー薬などが含まれます。

2. 処方箋医薬品の一部:通常、病院で診察を受けると処方される医療用の薬は処方箋が必要ですが、一部の医療用医薬品は処方箋なしで購入できます。これらは「零売薬局」で販売されています。

このように、処方箋がなくても購入できる薬は、市販薬と一部の医療用医薬品のみに限られます。 -

質問:オンライン服薬指導は電話のみでもいいですか?回答:

オンライン服薬指導は、電話のみでは行えません。

2023年8月より、オンライン服薬指導には「映像」と「音声」が必須となりました。

2023年7月末までは、新型コロナウイルス感染症の臨時的な措置として、電話のみによるオンライン服薬指導が認められていましたが、これは一時的な措置であり、現在は終了しています。

オンライン服薬指導で使用するツールにはインターネット環境が必須のものもあります。

その際は、インターネット環境が安定した場所でオンライン服薬指導を受けましょう。 -

質問:オンライン服薬指導で薬を受け取る方法は?回答:

オンライン服薬指導後、薬を受け取る方法は主に2つあります。

1つ目は、オンライン服薬指導を受けた薬局へ直接出向き、薬を受け取る方法です。

2つ目は、薬局から自宅へ薬を配送してもらう方法です。

ただし、薬局によっては配送サービスを行っていない場合や、送料・配送日数が異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。

どの方法を選ぶかは、オンライン服薬指導時に薬剤師に相談し、ご自身の状況に合わせて決めるのが良いでしょう。 -

質問:オンライン服薬指導を受けている人の割合は?回答:

2022年3月時点で、オンライン服薬指導を受けたことがある人の割合は16.3%でした。

年代別では、20代が19.0%、30代が25.5%と比較的高い割合を示しており、60代以上では9.0%と低い傾向が見られました。

このデータは、2023年7月末まで認められていた電話のみのオンライン服薬指導に基づいています。

しかし、2023年8月からは音声と映像を使ったオンライン服薬指導が法律で義務付けられたため、現在の利用状況はこのデータとは異なる可能性があります。