ピラマルヘルスケア

-

英語表記Piramal Healthcare

-

設立年月日1984年

-

代表者Ajay Piramal

-

国インド

-

所在地ムンバイ, マハラシュトラ州

ピラマルヘルスケアの歴史と成長

ピラマルヘルスケアは、1988年にAjay Piramalによって設立され、ムンバイを拠点に急速な成長を遂げてきました。

当初はインド国内市場を中心に医薬品の製造・販売を行っていましたが、1990年代後半から2000年代初頭にかけて積極的なM&A戦略を展開し、事業を拡大しました。

特に、2005年にNicholas Laboratoriesを買収したことは、ピラマルヘルスケアの成長において大きな転機となりました。

この買収により、インド国内での市場シェアを大幅に拡大し、さらに国際市場への進出も加速しました。

2010年には、アボット・ラボラトリーズに自社のジェネリック医薬品事業を売却し、約37億米ドルの資金を得ました。

この資金をもとに、新たな事業分野への多角化投資が行われ、同社は医薬品だけでなく、ヘルスケアソリューションやライフサイエンス分野にも進出しました。

この戦略的な多角化により、ピラマルヘルスケアはインドを超えたグローバル企業としての地位を固めました。

ピラマルヘルスケアは、研究開発(R&D)にも積極的に投資しており、インド国内外に複数のR&Dセンターを設立しています。

これにより、革新的な医薬品の開発や新しい治療技術の提供が可能になり、医療分野において持続的な成長を実現しています。

同社のR&D活動は、ヘルスケアソリューション、製薬、バイオテクノロジー、そして診断分野にまで広がっています。

現在、ピラマルヘルスケアは世界中で30,000人以上の従業員を抱え、100カ国以上で事業を展開しています。

同社の成功の背景には、戦略的なM&Aや多角化戦略に加え、品質管理の徹底、高品質な製品とサービスの提供、そして顧客満足度の向上を重視する姿勢があります。

これらの要素が組み合わさることで、ピラマルヘルスケアはインド国内外で信頼されるヘルスケア企業としての地位を確立し、さらに成長を続けています。

今後も、ピラマルヘルスケアは新しい市場への進出や、ライフサイエンス分野での研究開発への投資を通じて、世界中の医療ニーズに応えていく方針です。

ピラマルヘルスケアの革新的な製品とサービス

ピラマルヘルスケアは、その革新的な製品とサービスを通じて、世界的に高い評価を得ています。

同社は医薬品製造に加え、ヘルスケアソリューションやライフサイエンス分野に積極的に取り組んでおり、多岐にわたる製品ラインナップを展開しています。

特に注目すべきは、ジェネリック医薬品と特殊医薬品の分野です。

ピラマルヘルスケアは、高品質でありながら低コストのジェネリック医薬品を提供することで、多くの患者が必要な治療にアクセスできるよう貢献しています。

この取り組みは、特に医療資源が限られている国々で非常に重要な役割を果たしています。

一方、特殊医薬品分野においては、がん治療薬や希少疾患治療薬など、より高度な技術と研究開発が必要とされる製品を手掛けており、これにより多くの患者に新しい治療オプションを提供しています。

また、ピラマルヘルスケアは、バイオシミラー製品にも注力しており、生物学的製剤のジェネリック版であるバイオシミラーの市場投入を積極的に行っています。

これにより、従来の生物学的製剤に比べて手頃な価格で治療を提供することができ、患者の医療費負担の軽減にも寄与しています。

さらに、サービス面ではピラマルヘルスケアは契約研究機関(CRO)としても高い評価を受けています。

臨床試験から商業化に至るまで一貫したサポートを提供しており、多くの製薬企業と強力なパートナーシップを築いています。

これにより、より効率的な新薬開発プロセスを実現し、企業の研究開発コスト削減に貢献しています。

また、ピラマルヘルスケアはデジタルヘルスケアソリューションにも積極的であり、遠隔医療やデータ解析技術を活用した新たなヘルスケアモデルの構築にも力を入れています。

この分野の取り組みは、特にパンデミックの影響で注目を集めており、医療のデジタル化を推進することで、患者と医療提供者の間の距離を縮める役割を果たしています。

これらの革新的な製品とサービスは、ピラマルヘルスケアがグローバル市場で競争力を持ち続けるための重要な要素となっています。

ピラマルヘルスケアのグローバルな展開と市場戦略

ピラマルヘルスケアは、グローバルに展開するインドの大手製薬企業で、100カ国以上で事業を行っています。

同社の国際的なプレゼンスは、特に北米、ヨーロッパ、アジア市場において強い影響力を持っています。

広い地理的カバレッジにより、各市場の特有のニーズに迅速かつ柔軟に対応できる競争力を提供しています。

ピラマルヘルスケアのグローバル戦略の柱は、各市場の規制環境や消費者のニーズに応じたカスタマイズされたアプローチにあります。

例えば、北米市場では、FDAの厳格な基準をクリアするために高度な品質管理体制を整備しています。

一方、新興市場では、製品の価格競争力と医療アクセスの向上に重点を置いた戦略を展開しており、各地域ごとの市場ニーズに合わせた柔軟な対応をしています。

さらに、ピラマルヘルスケアは現地パートナーとのジョイントベンチャーや、現地生産を通じた市場拡大戦略を積極的に進めています。

これにより、地域ごとの規制や経済環境に迅速に対応しながら、効率的な供給チェーン管理を実現しています。

加えて、戦略的M&Aや提携により、技術力やノウハウの蓄積を図り、市場シェアの拡大にも成功しています。

たとえば、2010年にピラマルヘルスケアはアボット・ラボラトリーズにジェネリック医薬品部門を売却し、その資金を新しい成長分野への投資に振り向け、医薬品以外のヘルスケア事業やライフサイエンス領域にも進出しました。

さらに、ピラマルヘルスケアはDXを戦略の中核に据えています。

デジタル技術を活用して、サプライチェーンやCRMの最適化、遠隔医療の推進、新たなヘルスケアビジネスモデルの構築などを進めています。

これにより、効率性の向上と競争優位性を高め、グローバル市場での成功をさらに確固たるものとしています。

ピラマルヘルスケアのグローバル戦略は、地域ごとの市場特性に対応する柔軟なアプローチ、高度な品質管理体制、デジタル技術の活用という三本柱で成り立っています。

この包括的なアプローチが同社の国際的な成功と成長を支える大きな要因となっており、今後もさらにグローバルなヘルスケア市場においてそのプレゼンスを強化することが期待されています。

ピラマルヘルスケアの商品

アイピルとは アイピルは、性行為後72時間以内に服用することで効果を発揮する緊急避妊薬です。 早期に服用するほど高い避妊効果が得られるとされています。 緊急避妊の必要性が高まる中、より安全で効果的な選択肢として2000年代初頭に開発され、現在では世界中で使用されています。 日本国内でも注目を集めており、多くの...

- 有効成分

- レボノルゲストレル

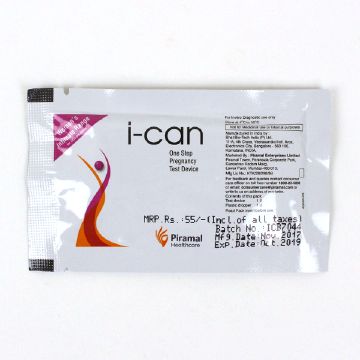

i-canとは i-canは、妊娠の有無を自宅で簡便に確認できる妊娠検査キットです。 この製品は、尿中のヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)というホルモンを検出することで、妊娠の可能性を判定します。 検査結果は通常、約20-40分で判定できます。 多くの製品では、検査デバイス上に表示されるラインの有無で結果を判断します。 当...

よくあるご質問(FAQ)

-

質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:

日本製薬団体連合会と厚生労働省が行った調査では、2024年5月の時点では、全医薬品16984品目のうち、通常出荷できないものは23%の3906品目におよびます。

3906品目のうち実に2589品目は後発医薬品であり、全後発医薬品8401品目の30.8%に上ります。

これだけ後発医薬品の供給が不足している原因は、後発医薬品メーカーの製造上の不正と業務停止命令に伴う供給量の減少と、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの流行による需要の増加が関係しています。 -

質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:

現在、後発医薬品が不足しており、主な原因は、後発医薬品メーカーの品質管理の問題と、新型コロナウイルスやインフルエンザの流行による需要の増加です。

品質管理の問題としては、2020年12月に小林化工で発覚した睡眠導入剤の混入や、2021年3月に日医工で品質基準に満たない錠剤の出荷が挙げられます。

これらの問題で業務停止命令を受け、改善に取り組みましたが、自力で製造を再開することができませんでした。

また、新型コロナウイルス感染症は2020年1月16日に国内で確認されてから、2023年5月7日に5類感染症に引き下げられるまでの間に、3300万人以上の日本人が感染しました。

多くの患者が解熱鎮痛剤やせき止め、痰を切る薬を使用したため、これらの薬剤が不足し、問題が深刻化しました。 -

質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:

医療用医薬品は、処方箋がないと調剤薬局では購入できません。

これは、医薬品が適切に使用されることを確保するためで、医師法第20条に基づいています。

処方箋があることで、医師が診断に基づき必要な薬を選び、適切な用量や使用方法が指示されるため、患者の安全が守られます。

調剤薬局の役割としては、処方箋に基づいた薬剤の調合以外にも、服薬指導(服薬方法、副作用の説明)、医薬品の情報提供、薬歴管理(過去の服薬履歴をの記録・管理)、一般用医薬品の提供などがあります。 -

質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:

残薬問題は、医療費の増加と薬の適正使用の面で大きな社会問題となっています。

厚生労働省の推計によれば、2015年の残薬にかかる費用は500億円に達しており、医療費の過剰支出の一因とされています。また、薬を適切に使用しないと治療効果が不十分になり、体調が悪化する可能性があります。

残薬が生じる原因は多岐にわたります。

例えば、単純な飲み忘れや、患者が自己判断で薬を減らしたり中止したりすることが挙げられます。

また、高齢化が進むことで、複数の病気を抱え薬の種類が増えると、管理が難しくなることも一因です。 -

質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:

処方された薬が余った場合は、医師に伝えてください。

なぜなら、処方薬の調整を適切に行うためには、患者さんの実際の内服状況を把握する必要があるからです。

もし医師が処方通りに内服していると思い込んでいると、治療効果が不十分な場合に別の薬を追加する可能性があります。

しかし、実際には薬を飲んでいないだけの場合、新薬を追加するのではなく、飲み忘れを防ぐ対策が必要です。

正確に内服状況を伝えることで、より適切な治療計画を立てることができるのです。 -

質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:

薬剤師が薬について質問するのは、患者さんの安全を守るためです。

医師の処方箋には、患者さんの病状や症状の詳細が記載されていません。

そのため、薬剤師は患者さんに直接病状を確認する必要があるのです。

病状を確認するという作業は、とても重要な役割を担っています。

なぜなら、医師の処方箋にも誤りがあるかもしれないからです。

効能は同じでも、名前が似ている薬がたくさんあり、中には全く別の効果を示す薬もあります。

もし処方を間違えてしまうと、重大な副作用を起こしてしまうかもしれません。

つまり、薬剤師が処方をチェックすることで、患者さんの命を守ることができるのです。 -

質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:

飲み残した薬は、多くの薬局で無料で回収してくれます。

薬が多めに余ってしまった場合は、かかりつけ医に相談してみましょう。

処方日数を調整してもらうことで、薬代を減らすことができます。

また、有効期限が切れてしまった薬は、早めに処分しましょう。

ただし、薬を他人に譲るのは絶対にNGです。

処方された薬は、その人だけの体に合わせたものであり、他の人にとっては必要のない薬である可能性があるからです。 -

質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:

病院でもらった薬は薬局で一包化することができます。

一包化とは薬剤師が錠剤やカプセルを包装シートから出して、1回分ずつパックすることです。

服用時点ごとにパックすることで、飲み間違えや飲み忘れを防ぐことができます。

薬によっては、一包化できない薬もあります。

例えばアスパラカリウムやバファリンなどは吸湿・遮光の関係で一包化できない薬です。

自分がもらっている薬が一包化できるかどうかは、薬局に確認してみましょう。 -

質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:

病院から処方された薬が余った場合には、次回受診時に持っていきましょう。

余った薬の量を医師または薬剤師に確認してもらい、処方日数を調整していただきましょう。

調整してもらうことで医療費を抑えることができるのです。

自宅に大量の薬が余っている場合は、病院に持ちこみ、処分してもらいましょう。 -

質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:

薬の説明書は捨てずに保管しておくことをおすすめします。

なぜなら、説明書には薬の正しい使い方や副作用についての重要な情報が記載されているからです。

これにより、安全で効果的に薬を使用することができます。

説明書の保管方法には2つのおすすめがあります。

まず、説明書と薬を一緒に保管する方法です。

これにより、説明書が紛失するリスクを減らせます。

次に、説明書をスキャンしてデジタル保存する方法です。

デジタル化すれば、かさばる説明書を物理的に保管する必要がなくなります。 -

質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:

置き薬を使わなくても大丈夫です。

置き薬は任意のサービスであり、利用するかどうかは個人の選択に委ねられています。

置き薬のメリットは急な体調不良の時にすぐに薬を手に入れられることです。

また、使わない薬を常備しておくことによる期限切れのリスクが減らせます。

もし定期的に使う薬があるのであれば、医師の診察を受けて薬を処方してもらうのが良いでしょう。

置き薬は便利なサービスですが、デメリットも理解したうえで上手に利用しましょう。 -

質問:薬は何年くらい持つ?回答:

一般に市販されている未開封の錠剤の使用期限は3年から5年と言われています。

しかし、薬の使用期限は保管状態や種類によって変わります。

薬の品質を保つためには、高温多湿を避けて、涼しくて乾燥した場所で保管することがおすすめです。

保管条件が悪く、品質が低下すると薬の効果が減弱したり、変形・変色することがあります。

そのため、最適な環境に保管して、使用期限内に薬を使うことが大切です。 -

質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:

病院で処方された薬の使用期限は薬の種類によって異なります。

一般的に、粉薬であれば3~6ヵ月、錠剤・カプセルであれば6ヵ月~1年、シロップなど液体の薬は処方日数、外用薬は約1ヵ月の使用期限とされています。

薬の品質を落とさないためには、各薬剤に適した方法で保管してください。

一般的には涼しくて乾燥している場所に保管することがおすすめです。 -

質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:

薬には、冷蔵庫で保管が必要な目薬などの液体薬と、室温で保存できる錠剤や外用薬などがあります。

冷蔵庫で保管する場合は、薬が凍らないように注意してください。

凍結すると薬の品質が劣化する可能性があります。

自分が持っている薬の正しい保管方法は、市販薬であれば外箱や説明書を確認し、処方薬であれば薬剤師からの説明を受けて確認しましょう。 -

質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:

2022年9月30日に、厚生労働省は医薬品医療機器等法(薬機法)の施行規則を改正しました。

この改正により、薬剤師は薬局以外の場所でもオンラインで服薬指導ができるようになりました。

ただし、オンライン指導は患者からの希望がある場合や、患者が異議を唱えない場合に限り、プライバシー保護にも配慮しながら行われます。

オンライン服薬指導には、メリットとデメリットがあります。

メリットには、時間や場所に制約がなくなること、対面での接触を避けることで感染リスクを減らせることがあります。

一方、デメリットとしては、非言語的なコミュニケーションが難しくなるため、患者が十分に理解できない可能性があることが挙げられます。 -

質問:オンラインで服薬指導は受けられますか?回答:

オンラインで服薬指導を受けることができます。

2019年の薬機法の改正と、新型コロナウイルスの流行に伴い、2020年4月からオンライン服薬指導は始まり、従来のように薬局に足を運ぶ必要がなくなりました。

オンライン服薬指導を受けたい場合は、まず担当の医師に相談してみてください。

また、すでに処方箋が発行されてからでも、薬局に相談すればオンライン服薬指導を行ってくれる場合もありますので、お気軽に相談してみてください。 -

質問:処方箋なしで買える薬はなんて呼ばれますか?回答:

処方箋がなくても買える薬は「市販薬」や「一般用医薬品」と呼ばれたり、「大衆薬」や「OTC医薬品」(OverTheCounterの略)とも呼ばれます。

一般医薬品は4種類に分類されます。

要指導医薬品と、第1類~第3類医薬品の4種類です。

要指導医薬品と第1類医薬品は、購入前に薬剤師の説明が必須です。

要指導医薬品としてはパブロンSゴールドLX錠、第1類医薬品としては、ガスター10などがあります。

一方、第2類・第3類医薬品は薬剤師の説明なく、自由に購入することができます。 -

質問:オンライン服薬指導は電話のみでもいいですか?回答:

現在、オンライン服薬指導は音声のみではできません。

オンライン服薬指導は2020年4月から始まりましたが、2023年8月1日に薬機法が改正され、音声と映像の両方が必須となりました。

つまり、オンライン服薬指導を受けるには、スマートフォンやタブレットなどのカメラ付き端末が必要です。

また、通信環境が安定していて、プライバシーが守られる環境を確保する必要があります。 -

質問:オンライン服薬指導で薬を受け取る方法は?回答:

オンラインで服薬指導を受けるためには、自分から申し出る必要があります。

以下の手順で進めてください。

1. 医師に薬を処方してもらう際に、「オンライン服薬指導を希望する」と伝え、処方箋をFAXまたはメールで送ってもらいます。

2. 薬局のオンライン服薬指導システムにログインし、面談日時を調整します。

3. 面談当日は、オンラインで薬剤師から服薬指導を受けます。

4. 最後に、薬を発送してもらい、自宅や指定した場所で受け取ります。

この順番に従えば、オンラインでの服薬指導を受けることができます。 -

質問:オンライン服薬指導を受けている人の割合は?回答:

2022年3月に、厚生労働省は20代から60代の国民1,000人を対象にオンライン服薬指導の利用状況に関するアンケート調査を実施しました。

調査はウェブ上で行われ、各年代から200人ずつ選ばれました。

調査結果によると、オンライン服薬指導を利用したことがある人の割合は、年代によって差がありました。

最も高い利用率は30代で25.5%、最も低いのは60代以上で9%でした。

全体的に、年齢が上がるほど利用率が低くなる傾向が見られました。

この理由としては、オンライン服薬指導を利用するにはスマートフォンやタブレットの操作が必要で、高齢者はこれらの機器に不慣れな場合が多いためと考えられます。

ピラマルヘルスケア社の商品に投稿された口コミ・レビュー

-

対象商品:i-can(妊娠検査キット)投稿日: 2024.11.14便利でいいね

ネットで手軽に買い物ができるって本当に便利ですよね。しかもこちらのサイトのように品質の高い処方薬が手軽に買えるのは本当に最高!私は基本的にこちらのネット総合病院さんばかり利用しています。理由は品数が多く賞味期限が長い商品が多いからです。

-

対象商品:アイピル(アフターピル)1.5mg投稿日: 2024.06.28セックスに使用

月に1〜2回のセックスの際に使用しています。

この頻度であれば、毎日飲む手間とコスパを考えると、避妊効果だけで言えば普通の低用量ピルよりメリットが上回ると考えます。

ゴムの擦れる感じが苦手なことと、中に出された時の多幸感が好きでもう6〜7年ほど毎回中出しですが一度も妊娠はしていません。

副作用もあまりないようです。 -

対象商品:アイピル(アフターピル)1.5mg投稿日: 2023.10.27お守り代わり

いざという時の為にこっそりポーチに

忍ばせております。

それだけでも安心出来るので

行為を愉しんで過ごせてます。

出番はまだ無いですが心に余裕が持てるので

心配症な方にはおすすめです。

-

対象商品:アイピル(アフターピル)1.5mg投稿日: 2023.07.20お守りとして

いつも低用量ピルを飲んでいるのでアフターピルは必要ないかなと思っていましたが、お守りとして持っとくのもありかなと。

避妊効果は低用量ピルできちんとあるのを感じているので

こちらの効果も大丈夫かなと思います。

病院だと値段が高いのでこちらでお安く購入できて助かっています。

-

対象商品:アイピル(アフターピル)1.5mg投稿日: 2023.02.11何かあった時の為に

今までは低用量ピルを飲んでいましたが毎日飲むのが苦手なので飲むのをやめ、まだ使う機会がないのですが何かあった時のために買っておきました。持っているだけで安心できます。

-

対象商品:i-can(妊娠検査キット)投稿日: 2022.10.12陽性確認!

やった!!!やっと妊娠できました!妊娠検査薬はずっとこちらのサイトのI-canを使ってました。不妊症でずっと妊娠しなかったのですが、いろいろ頑張って1年で妊娠することができました。ちょっと落ち込んでしまい円形脱毛症になったこともありましたが報われました。

-

対象商品:アイピル(アフターピル)1.5mg投稿日: 2022.09.08まだ使ってない

まだ使う機会はないけど、絶対に持っておきたい薬。さすがに欧米のようにレイプなないと思うけど、ワンナイトラブなどで誤って中出しされるというのはあり得る話。後は彼氏が外に出すのを失敗することもある。なので、受け身の女性としては必携の薬。

-

対象商品:i-can(妊娠検査キット)投稿日: 2021.08.13妊娠しました

ヤバいです。めっちゃ興奮してます。不妊治療3年でやっと妊娠することができました。妊娠検査薬はこちらのi-canをずっと使ってきました。あまりにも妊娠しないので壊れているのでは?と思ったこともありましたが、やっと陽性反応が出てくれました。やったぞーーー!

-

対象商品:アイピル(アフターピル)1.5mg投稿日: 2021.07.11使用期限過ぎてた

万一の場合の保険として、

12月に購入して暫く放置していたのですが、

いざ使うことになるかもしれないと思って、

箱の底(又は薬の下部)の日付を見たら、

MFD(製造年月日).JUL(7月).19(2019年)

EXP(使用期限).JUN(6月).21(2021年)となっていて、

なんと既に使用期限を過ぎてました。

2年の期限のうち残り半年で購入したわけで、安いのは使用期限が短いからなのでしょうか?

期限過ぎたら効果ないんでしょうか?

すぐ使う方用なんですかね。

-

対象商品:アイピル(アフターピル)1.5mg投稿日: 2021.07.06御守りとして購入

以前は、ピルを服用していたのであまり気にしていなかったのですが、今は服用をやめてしまったので購入しました。

今のところまだ使用してないですが御守りとして持っていると安心出来るのでいいです。