パレックスファーマ

-

英語表記Parex Pharmaceuticals

-

設立年月日1979年

-

国インド

-

所在地Mohali, Punjab, India

インド製薬業界の隠れた実力者パレックスファーマの40年以上の軌跡

パレックスファーマは、1979年にインドのパンジャブ州モハリに設立された製薬会社で、創業以来40年以上にわたり、国内外で高品質な医薬品の製造と提供を通じて医療分野に貢献しています。

同社は「品質」「信頼」「技術」を事業の基盤としており、最新技術と厳格な品質管理システムを導入することで、常に高い信頼性を持った製品を提供しています。

この信頼性が顧客の満足と同社の成功の原動力となっています。

パレックスファーマは、錠剤、カプセル、液体経口薬、点眼薬・点耳薬、注射剤、動物用医薬品、アーユルヴェーダ製品、栄養補助食品など、多岐にわたる製品を展開しており、医療ニーズに幅広く対応できます。

これにより、一般医薬品から代替医療や自然療法に基づく製品に至るまで、さまざまな医療市場で存在感を発揮しています。

同社の成長戦略は、国内市場と輸出市場の両方でバランスの取れた展開にあります。

国内では、パンジャブをはじめ、ハリヤーナー、ウッタル・プラデーシュ、マハーラーシュトラなど、インドの主要な州に広がる強固な販売網を構築しています。

一方、輸出市場でも急速に成長しており、パレックスの製品は、新興国市場において特に品質と価格のバランスが評価され、高い競争力を持っています。

パレックスファーマの成長を支えるもう一つの重要な要素は、イノベーションへの強いコミットメントです。

同社は、常に最新の科学的知見を取り入れつつ、伝統的な知恵も活用しており、特にアーユルヴェーダ製品や栄養補助食品の分野で革新的な開発を進めています。

アーユルヴェーダと現代の製薬技術を組み合わせた製品は、インド市場だけでなく、国際市場でも注目を集めています。

パレックスファーマは、大手製薬企業と比べると知名度は高くないかもしれませんが、その技術力と品質管理能力は業界内で非常に高く評価されています。

多くの企業から第三者製造を委託されるなど、製薬業界の重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。

このような実績は、同社が高い技術基準を維持し続けている証です。

今後、パレックスファーマは研究開発への投資をさらに強化し、特に慢性疾患や新興感染症といった、未だ満たされていない医療ニーズに対応するための革新的な医薬品の開発に注力する方針です。

この取り組みによって、同社はインド製薬業界における存在感をさらに高め、国内外でのプレゼンスを強化していくことが期待されています。

パレックスファーマの主力製品と多様な製品ラインナップ

パレックスファーマは、幅広い製品ラインナップを誇り、多様な医療ニーズに応える製品を提供しています。

錠剤、カプセル剤、液体経口薬、点眼薬、点耳薬、注射剤、動物用医薬品、アーユルヴェーダ製品、栄養補助食品など、同社の多様な製品ラインは、さまざまな医療分野で活躍しています。

錠剤とカプセル剤は、パレックスファーマの主力製品で、抗生物質や鎮痛剤、消化器系薬剤、循環器系薬剤など幅広い治療領域をカバーしています。

特に、ジェネリック医薬品の製造においては高い技術力を持ち、高品質でありながら手頃な価格で製品を提供することで、インド国内外での医療アクセス改善に大きく貢献しています。

液体経口薬分野では、シロップ剤や懸濁剤といった製品が製造されています。

特に小児用製剤に力を入れており、服用しやすい味や容器の工夫など、患者の使いやすさを重視した製品開発が行われています。

こうした取り組みにより、小児医療の分野でも高い評価を受けています。

点眼薬や点耳薬の製造も、パレックスファーマの得意分野の一つです。

これらの製品は、厳格な無菌環境で製造されており、品質基準を満たす高信頼性の製品として、眼科や耳鼻科の医療現場で広く使用されています。

同社は注射剤の製造においても高い技術力を誇っています。

抗生物質、鎮痛剤、ビタミン剤など、様々な種類の注射剤が製造されており、病院やクリニックでの使用に適した製品を提供しています。

また、動物用医薬品の分野でもパレックスファーマは事業を積極的に展開しており、家畜や伴侶動物向けの医薬品を提供しています。

これにより、獣医療の発展に貢献し、動物の健康管理にも寄与しています。

アーユルヴェーダ製品は、パレックスファーマの特徴的な製品群の一つであり、同社の技術力と伝統的なインド医学の知恵を融合させた革新的な製品として注目されています。

アーユルヴェーダ製品は、代替医療や補完医療としても高い評価を受けており、国内外の市場で需要が拡大しています。

栄養補助食品の分野では、ビタミン、ミネラル、ハーブエキスを配合した製品を提供しており、健康維持や疾病予防に役立つ製品として消費者から高い評価を得ています。

さらに、パレックスファーマは第三者製造サービスも提供しており、他の製薬企業や健康食品メーカーからの委託製造を行っています。

この事業は、同社の製造技術と品質管理能力の高さを示すものであり、同社の収益の重要な柱となっています。

委託製造事業を通じて、パレックスファーマは業界内での信頼を築き、広範なビジネスパートナーと強固な関係を構築しています。

今後、パレックスファーマは既存の製品ラインの強化に加え、バイオシミラー製品の開発や個別化医療に対応した製品開発にも注力していく方針です。

これにより、急速に変化する医療ニーズに対応し、持続的な成長を実現し、インド製薬業界内での存在感を一層強化していくことが期待されています。

パレックスファーマのグローバル展開と品質への取り組み

パレックスファーマは、インドを拠点としながら積極的な国際展開を進めています。

同社の国際戦略の中心には、高品質な医薬品を手頃な価格で提供するという理念があり、これにより世界中の患者の医療アクセス改善に大きく貢献しています。

近年、パレックスの輸出事業は急速な成長を遂げており、特にアジア、アフリカ、中東、ラテンアメリカなどの新興国市場で高い評価を受けています。

同社の製品は、品質と価格の両面で国際競争力を持ち、各地域の医療ニーズに対応しています。

パレックスファーマのグローバル展開を支える基盤となっているのが、同社の厳格な品質管理システムです。

同社の製造施設は、インドの規制当局だけでなく、国際的な基準にも適合しており、GMPに準拠した製造プロセスを採用しています。

この徹底した品質管理は、原料の調達から最終製品の出荷まで、全段階にわたって行われており、最新の分析技術を用いて製品の純度や安定性を評価しています。

さらに、トレーサビリティシステムも導入されており、製造履歴を完全に追跡することが可能です。

パレックスファーマの国際戦略の特徴は、各地域の医療ニーズに柔軟に対応した製品ポートフォリオの構築にあります。

例えば、熱帯地域では感染症治療薬を重点的に展開し、先進国市場では慢性疾患に対応する製品を開発しています。

このように、地域ごとに異なるニーズに応じた戦略的な製品展開を行うことで、各市場での存在感を高めています。

また、パレックスファーマは国際的なパートナーシップの構築にも注力しています。

世界各地の製薬会社や研究機関との協力を通じて、新たな市場への参入を図るだけでなく、技術革新を加速させています。

特に研究開発分野においては、国際的な視点から革新的な製品開発に取り組んでいます。

規制対応も、パレックスの国際展開における重要な課題の一つです。

同社は各国の規制当局との緊密な協力を維持し、製品登録や品質基準の遵守に万全を期しています。

さらに、国際的な規制動向を常に注視し、適切かつ迅速に対応する体制を整えています。

パレックスファーマは国際的な公衆衛生活動にも積極的に参加しています。

WHOのプリクオリフィケーションを取得した製品を通じ、途上国での感染症対策に貢献しているのもその一例です。

このような活動を通じて、同社はグローバルヘルスの改善に貢献しています。

今後、パレックスファーマは新興市場でのさらなる事業拡大を目指すとともに、先進国市場への本格的な参入も視野に入れています。

特に、高付加価値製品の開発と提供に注力し、グローバル市場でのプレゼンス向上を図る方針です。

パレックスファーマのイノベーションと研究開発

パレックスファーマは、イノベーションを企業成長の原動力と位置づけ、継続的な研究開発に注力しています。

同社の研究開発活動は、新薬の開発にとどまらず、既存製品の改良や新しい製剤技術の開発など、多岐にわたる領域をカバーしています。

この幅広いアプローチが、パレックスファーマを業界内で競争力のある存在に押し上げています。

パレックスファーマの研究開発の特徴は、最新の科学技術と伝統的な知識の融合にあります。

特に、アーユルヴェーダなどのインドの伝統医学の知識を、現代の科学的手法で検証し、新たな製品開発に活用するという独自のアプローチを採っています。

これは、自然療法と現代医療の橋渡しを行うものであり、消費者からも高い評価を得ています。

同社の研究開発部門には、熟練した科学者やエンジニアが揃っており、最先端の設備と技術を駆使して日々新たな発見に挑戦しています。

また、外部の研究機関や大学との共同研究を積極的に推進しており、オープンイノベーションを促進しています。

この外部との連携により、同社はグローバルな知識ネットワークを活用しています。

パレックスファーマの研究開発における主要な焦点の一つは、製剤技術の革新です。

具体的には、薬物の生体内吸収を改善する技術や、長時間作用型製剤の開発など、患者の利便性と治療効果の向上を目指した研究が行われています。

これにより、同社の製品は、より効果的で使いやすいものへと進化しています。

さらに、パレックスファーマは、持続可能な製造プロセスにも注力しています。

環境負荷を最小限に抑える製造方法や、再生可能な原料を活用した新しい製品の開発に取り組んでおり、環境保護とビジネスの両立を目指しています。

この取り組みは、グローバルなサステナビリティ目標にも合致しており、企業としての社会的責任を果たしています。

デジタル技術の活用も、パレックスファーマの研究開発戦略において重要な要素です。

AIやビッグデータ解析を用いた創薬プロセスの効率化、IoT技術を活用した製造プロセスの最適化など、最新のテクノロジーを積極的に導入しています。

これにより、開発スピードの向上や製造コストの削減を実現し、競争力を強化しています。

さらに、パレックスファーマは、新しい製品を開発するだけでなく、医療そのものを変革することを目指しています。

例えば、デジタル技術を活用した個別化医療の実現や、新たな治療法の開発により、患者に対する医療の提供方法そのものを変革する方針があります。

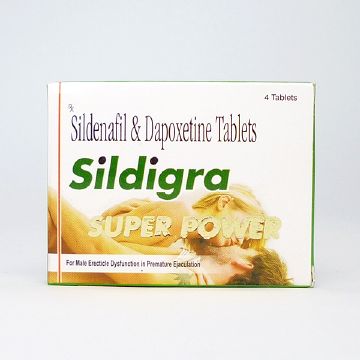

パレックスファーマの商品

シルディグラスーパーパワーとは シルディグラスーパーパワーは、勃起不全(ED)と早漏を同時に改善するために設計された医薬品です。 この製品は、シルデナフィルクエン酸塩とダポキセチンという二つの有効成分を含んでおり、これにより男性の性機能を総合的にサポートします。 シルディグラスーパーパワーはは、勃起力を高...

- 有効成分

- シルデナフィルクエン酸塩 ダポキセチン

よくあるご質問(FAQ)

-

質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:

2020年以降、ジェネリック医薬品メーカーにおける製造で不正が相次いで発覚し、業務停止処分が科されるなど、長期的な出荷の縮小が起こっているため、全国的な薬不足が続いています。

さらに、新型コロナウイルスやインフルエンザの大流行により、薬の需要が製造を追い越してしまう状況も重なり、医療機関において薬が足りない状態となっています。 -

質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:

医薬品が供給不足になる原因は様々です。

例えば、製造工場の設備が故障したり、品質管理に問題があると、製造や出荷が止まってしまいます。

また、原材料が手に入らないと製造できず、薬の需要が急に増えると、生産が間に合わずに供給が不足することもあります。

最近では、ジェネリック医薬品メーカーで製造不正が相次いで発覚し、業務停止処分が出ることが多くなりました。

その結果、全国的に医薬品の供給不足が続いています。 -

質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:

処方薬を薬局で調剤してもらうには、医師の診察を受けて処方箋をもらう必要があります。

これは法律で定められており、薬を安全に使用し、効果的な治療を行うためです。

医師は診察で患者の症状を確認し、適切な薬を選びます。

その際、他の薬との飲み合わせや持病のリスクも考慮します。

処方薬は効果が高いですが、正しく使わないと健康に悪影響を及ぼすことがあります。

そのため、自己判断で使用するのは危険です。

これらの理由から、処方箋薬を使うには医師の診察に基づく処方箋が必要とされています。 -

質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:

飲み忘れや飲み残しで薬が余ることは、薬を正しく使用できていないだけでなく、国の医療費を増加させる問題にもなっています。

厚生労働省の報告によると、残薬の総額は年間約500億円に達しています。

もし余った薬がある場合は、次回の処方時に薬局に持参して「残薬調整」を相談してみましょう。

残薬調整とは、余った薬を再利用して、次に必要な薬の量を調整することです。

これにより、自分の薬代を節約できるだけでなく、医療費の削減にも貢献できます。 -

質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:

残薬が出た場合、自分自身のためにも正直に医師に伝えてください。

医師は患者さんの状態に合わせて治療内容を考えていますので、薬の使用状況は重要な情報です。

残薬を把握できていないと、治療効果や副作用を正しく判断できず、適切な治療方針を立てることができません。

また、残薬を再利用することで薬代を節約できる場合もあります。

薬が余ったことを正直に医師に伝えることで、自分のためにも役立ちます。

もし言いづらい場合は薬局の薬剤師に相談してみましょう。 -

質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:

薬剤師が薬について質問する理由は、処方された薬を安全に使うことができるかを確認するためです。

一緒に使用する薬の組み合わせによっては、効果が弱まったり、副作用が出たりすることがあります。

これを薬の相互作用と言います。

もし薬の組み合わせがよくない場合、薬剤師は処方した医師に確認し、処方内容の見直しをしてもらいます。

薬剤師に薬について聞かれた場合は、薬を安全に使用するためにきちんと答えるようにしましょう。 -

質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:

飲み忘れなどで処方薬が余った場合、薬局に持っていくと再利用できることがあります。

これを「残薬調整」と言います。

まず、薬剤師が薬の状態や数を確認し、再利用できるか判断します。

その後、医師に処方量を減らせるかを確認し、許可が出れば残薬分の処方量を減らして薬代を節約できます。

ただし、薬の状態によっては再利用できないこともありますので、余った薬については、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。 -

質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:

薬の種類が多くて管理が難しい場合、病院で処方された薬を薬局で一包化してもらうことができます。

一包化とは、服用のタイミングが同じ薬を、1回の服用分ずつ1袋にまとめることです。

複数の医療機関で処方された薬や、同じ医療機関の複数の診療科で処方された薬をまとめることも可能です。

ただし、湿気に弱い薬や温度管理が必要な薬、症状に応じて調整する薬などは、一包化に適していません。 -

質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:

飲み忘れるなどで、病院で処方された薬が余った場合は、その薬を処方した病院や薬局に持って行ってください。

もし同じ薬で治療を続ける場合、薬剤師が薬の状態や数量を確認し、再利用できるかもしれません。

余った薬を自分で使ったり、家族に渡したりするのはとても危険です。

必ず医師または薬剤師に相談してから行動しましょう。 -

質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:

薬の説明書は、使い終わるまで捨てずに保管しましょう。

説明書には、薬の正しい使い方、服用のタイミング、飲み方、副作用、他の薬との相互作用など重要な情報が書かれています。

薬を使う前に、毎回説明書を確認してください。

一度確認しても、次に使う時に忘れることがあるので、説明書は常に手元に置いておくと安心です。 -

質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:

置き薬(配置薬)は、使った分だけ料金を支払う仕組みです。

必要がなければ薬箱にある薬を使わなくても問題ありません。

使っていない薬の期限が切れた場合は、無料で新しい薬に交換してもらえます。

ただし、自分で処分すると料金を請求されることがあります。

置き薬は、必要な時だけ薬を使える便利なシステムで、期限切れを心配せずに利用できます。 -

質問:薬は何年くらい持つ?回答:

一般的に薬は、製造から3~5年は品質が保たれるように作られています。

ただし、これは未開封で適切に保管された場合の期限です。

市販薬であれば、外箱に使用期限が記載されていますが、病院で処方された薬には期限が書かれていないことがほとんどです。

これは、病院で処方された薬は、指示通りに飲み切ることが前提で、医師が指示する服用日数が使用期限となるからです。

調剤してからどれくらい保管できるかは、薬の種類によっても異なるので、保管方法や保管期限については、調剤薬局に問い合わせてください。 -

質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:

基本的に、病院で処方された薬には使用期限が書かれていません。

これは、処方された薬は医師の指示通りに飲み切ることが前提で、処方された日数が使用期限とされるからです。

しかし、頓服薬や長期間使用する薬などは、保存しておくこともあります。

一般的には、未開封で適切に保管すれば薬の品質は製造から3~5年保たれますが、調剤された時点での状態については薬局で確認する必要があります。

保管について不明な点があれば、調剤した薬局に相談してみてください。 -

質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:

薬を冷蔵庫に入れれば長持ちすると思う人が多いですが、それは誤解です。

薬の種類によって適切な保管方法は異なりますが、多くの薬は室温で保管することが基本です。

室温で保管すべき薬を冷蔵庫に入れると、取り出した時の急な温度差で湿気を帯びて劣化する可能性があります。

一方で、シロップや坐薬、未開封のインスリンなど、冷蔵庫で保管するよう指示される薬もあります。

その場合、薬を凍らせないよう注意しましょう。

薬の保管方法は、必ず説明書や薬剤師の指示に従ってください。 -

質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:

2022年9月30日の規則改正により、オンライン服薬指導は薬局以外の場所でも実施可能となりました。

ただし、オンライン服薬指導を行う場所は、調剤を行う薬剤師と連絡をとることが可能であり、対面による服薬指導が行われる場合と同程度に、患者様のプライバシーが配慮された場所である必要があります。

また、音声のみでは許可されておらず、ビデオ通話など映像および音声での服薬指導が認められています。 -

質問:オンラインで服薬指導は受けられますか?回答:

スマートフォンやパソコンを利用して、薬剤師からオンラインで服薬指導を受けることができます。

オンライン服薬指導は、音声のみでは許可されておらず、必ず映像と音声を使ったビデオ通話で行わなければなりません。

オンラインで服薬指導を受けた後、薬は自宅に届けてもらうことができます。

このサービスを利用すると、処方箋を持って薬局に行く必要がなくなり、薬が準備されるまで待つ時間も省けます。

自宅などの安心できる場所で、プライバシーを守りながら体調や症状について薬剤師と話すことができます。 -

質問:処方箋なしで買える薬はなんて呼ばれますか?回答:

薬局やドラッグストアで、処方箋がなくても購入できる薬は「一般用医薬品」または「市販薬」、「OTC薬(Over-the-Counter薬)」と呼ばれます。

自分で症状に応じて選んだり、薬剤師に相談して購入できる薬です。

医師の診察を経て発行された処方箋がないと調剤できない薬は「医療用医薬品」という分類の薬です。

ただし、「医療用医薬品」の一部には処方箋がなくても購入できるものがあり、これらは「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」と呼ばれます。

この様な「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」を薬局が販売することを「零売(れいばい)」と言います。 -

質問:オンライン服薬指導は電話のみでもいいですか?回答:

オンライン服薬指導を行う際は、映像と音声による対応が必須であると法律で定められています。

多くの場合、スマートフォンやパソコンのビデオ通話機能が使用されています。

2023年7月末までは、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う特例措置として、電話のみによる服薬指導も許可されていましたが、法改正により現在はこの様な規則となっています。 -

質問:オンライン服薬指導で薬を受け取る方法は?回答:

診察時にオンラインで服薬指導を受けたい旨を医師に伝えてください。

すると、医療機関から薬局へ処方箋をFAX送信してもらえます。

処方箋を受け取った薬局は、調剤を行うとともにオンライン服薬指導についての連絡を患者さんへ送ります。

連絡方法は薬局により様々ですが、電話や専用のアプリを使用することが多いようです。

その後、ビデオ通話にてオンライン服薬指導を受けると、薬局から患者さんのご自宅へ薬剤が配送されます。

ただし、医薬品の内容によっては配送できないものもありますので、調剤薬局にご相談ください。 -

質問:オンライン服薬指導を受けている人の割合は?回答:

オンライン服薬指導のシステムを導入している薬局は増えていますが、実際に利用している患者さんは非常に少ないのが現状です。

2023年1月~2月に日本保険薬局協会が実施した調査によると、オンライン服薬指導システムを導入している薬局は81.0%と多いのに対し、期間中にオンライン服薬指導を利用した処方箋は全体のわずか0.045%しかありませんでした。

パレックスファーマ社の商品に投稿された口コミ・レビュー

-

対象商品:シルディグラスーパーパワー投稿日: 2024.07.28副作用だけが・・・

EDと早漏改善を期待して今回はじめて使用しましたが、副作用の吐き気と下痢の症状が毎回出てキツイので、継続しての購入は難しいと感じました

服用後、6~8時間は副作用の症状が続くので、気分悪くて楽しませんが?副作用が落ち着いたらがスゴイ!カチカチでガマンもきくので最強なパワーに変貌します

本当副作用だけです

ご使用を検討されてる方、参考程度に思っておいて下さい

-

対象商品:シルディグラスーパーパワー投稿日: 2023.12.25あきらかに

服用すると1時間後ぐらいで効果あります!副作用なども僕にはなく時間を長く楽しめてるのでおすすめです

あきらかに長くなるので彼女も喜んでくれてます。

また復活も早いので

-

対象商品:シルディグラスーパーパワー投稿日: 2023.09.06早漏と勃起

早漏改善効果とED改善効果の両方が入っている薬になります。男は精力が低下するとEDになることは知られていますが、早漏にもなることは知られていません。なので、EDの方は早漏にもなるので両方の薬が必要になります。私もEDだけだったのが早漏にもなってしまったのでこちらの薬を使っています。

-

対象商品:シルディグラスーパーパワー投稿日: 2023.08.16効きます

いろんなものを試してみようと思い、今回はこれを購入。確かに効きますが、お腹が少し緩くなりました。購入してから投稿が遅くなったので、次は違うもの購入して試します。

-

対象商品:シルディグラスーパーパワー投稿日: 2022.10.18乗り換え

ずっとバイアグラを使っていたのですが、早漏が気になることもあるのでこちらに乗り換えました。結果、大正解!バイアグラの含有量が少ないので大丈夫かな?と不安だったのですが、全く問題ありませんでした。そして早漏への効果も抜群。大体3倍くらいに時間が伸びました。感無量です。

-

対象商品:シルディグラスーパーパワー投稿日: 2021.11.12ED薬があった方がいい

特にEDはないのですが、ED薬が配合された早漏防止薬の方がいいです。理由は知らなかった自分を知ることができるから。今までの勃起は偽物。真の勃起は違います。鋼鉄のように固くなり、サイズも大きくなります。それでいて早漏も改善する。素晴らしい体験ができます。

-

対象商品:シルディグラスーパーパワー投稿日: 2020.05.10スペックと効果は良し…副作用が…

スペック的には

シルディナ 100mg

ダポ 60mgとED薬としての黄金比ですが

私には副作用がキツかったです

相性が合えば良い相棒です

-

対象商品:シルディグラスーパーパワー投稿日: 2018.09.10勃ちが、太刀

早漏に効くということで買ってみました。確かに挿入時間は長くなり、2回戦目の勃ちが、太刀がすごいです。持続時間も続いて電車の中でつり革を持って立っていたら、女性がズボンあたりを見て興奮してました!

-

対象商品:シルディグラスーパーパワー投稿日: 2017.12.11絶妙な効き具合

完全なEDではなく全盛期の8割くらいの柔らかさなので、「効きすぎちゃったらどうしよう…」と思いながら購入して使ってみたのですが、いざ使ってみるとめっちゃ絶妙な効き具合で「ザ・ベスト」でした。硬すぎずかといって効かない訳でもなく30代前半の健康優良児という感じになりました。彼女の方もめっちゃいい感じ!と喜んでました。もちろん早漏の方も改善しました。

-

対象商品:シルディグラスーパーパワー投稿日: 2017.12.07ゴムを2重に

今までは早漏防止のためにコンドームを2重に装着するという荒業を使っていた自分ですが、今はこの薬にて早漏を改善しています。当然ですがゴム2重よりも薬の方がよく効いてくれます。コンドーム代もばかにならなかったので、いい薬に出会えて本当に嬉しいです。