ルピン

-

英語表記Lupin Ltd.

-

設立年月日1968年

-

代表者Vinita Gupta

-

国インド

-

所在地Kalpataru Inspire, 3rd Floor, Off Western Express Highway, Santacruz (East), Mumbai 400 055, India

-

ホームページ

インドから世界へ向かうルピンの成長と国際展開

ルピンは、1968年にインドの化学者デシュ・バンドゥ・グプタによって設立された製薬会社で、わずか5000ルピーという少額の資金で始まりました。

設立当初は主にインド市場向けに抗結核薬を中心とした製品の製造を行っていましたが、現在では世界トップクラスのジェネリック医薬品メーカーに成長し、特に循環器系、抗糖尿病、呼吸器系の薬剤に強みを持っています。

ルピンの本格的な国際展開は1990年代に始まり、現在では100カ国以上で事業を展開しています。

特にアメリカ市場での成功は目覚ましく、同社のグローバル戦略における主要な成長ドライバーとなっています。

2015年には、Gavis PharmaceuticalsとNovel Laboratoriesを約8億8000万ドルで買収し、米国における市場シェアを大幅に拡大しました。

これにより、ルピンは米国市場においても競争力を強化し、高付加価値ジェネリック医薬品のポートフォリオを強化しています。

現在、売上の約40%は米国市場からのものであり、ルピンのグローバルな事業展開の中心地となっています。

ルピンのもう一つの成功例は、日本市場への進出です。

2007年に大阪の協和発酵工業を買収し、日本のジェネリック市場に参入しました。

その後、2014年には吉田製薬とのバイオシミラーの共同開発会社を設立し、日本国内での事業拡大を続けています。

これにより、日本におけるバイオシミラー市場での地位を確立し、技術革新を進めています。

ルピンの国際戦略は、各地域の市場ニーズに合わせた柔軟なアプローチが特徴です。

例えば、新興国市場では手頃な価格のジェネリック医薬品を提供する一方、先進国市場では複雑なジェネリックや特殊医薬品の開発・販売に注力しています。

こうした柔軟な戦略により、インド国内外での事業成長を実現しています。

現在、ルピンの売上の約30%がインド市場、残りが他の国際市場からのもので、バランスの取れた市場ポートフォリオが構築されています。

これにより、特定市場のリスク分散が可能となり、安定した収益基盤が築かれています。

さらに、ルピンは技術移転や現地の人材育成にも力を入れており、グローバルな企業としての一体性を保ちながら、各国の提携先と密接な協力関係を築いています。

ジェネリック医薬品のリーディングカンパニー、ルピンの主力製品と市場戦略

ルピンは、1968年にインドのデシュ・バンドゥ・グプタ博士によって設立され、現在では世界有数のジェネリック医薬品メーカーとして知られています。

創業当初は結核治療薬の製造に注力し、長年にわたり抗結核薬分野で強みを持っており、今でもその分野でのリーダーシップを保っています。

同社の代表的な抗結核薬には「Akurit」や「AKT」などがあり、一時期は抗結核薬の売上が同社の総売上の約36%を占めていました。

現在でも、ルピンは世界最大の抗結核薬メーカーの一つとして知られています。

また、ルピンは循環器系の薬剤でも重要なプレーヤーであり、特に高血圧や高脂血症の治療薬で強い競争力を持っています。

アメリカ市場においては、ルピンの高血圧治療薬「Lisinopril」がトップシェアを占めており、その製品の品質と信頼性が広く認められています。

さらに、糖尿病治療薬の分野でも、2型糖尿病治療薬「Metformin」や「Glimepiride」などの製品を通じて、世界中の糖尿病患者の治療に大きく貢献しています。

ルピンの市場戦略は、ジェネリック医薬品を高品質かつ手頃な価格で提供することに焦点を当てています。

FDAやEMAといった国際的な規制当局の厳格な基準を満たし、これにより世界中で信頼性の高い製品を提供しています。

同社は「ファーストトゥマーケット」戦略を採用しており、特許が切れた直後にジェネリック医薬品を市場に迅速に投入することで、市場シェアを拡大しています。

このアプローチは特にアメリカ市場で顕著な成果を上げており、ルピンは市場競争の中で一貫して高い競争力を誇っています。

また、ルピンは複雑なジェネリック医薬品やバイオシミラーの開発にも積極的で、これらの製品は利益率の向上と競合他社との差別化に寄与しています。

バイオシミラーは、先進国市場における高付加価値製品として位置付けられ、特にアメリカ、日本、ヨーロッパなどの市場での展開が進められています。

ルピンの事業展開は、地域ごとに柔軟に調整されており、新興国市場では手頃な価格の医薬品を提供し、先進国市場では高付加価値の医薬品に焦点を当てています。

今後の成長戦略として、同社はオーファンドラッグや特殊医薬品の開発に注力する方針を掲げており、これによりさらなる製品ポートフォリオの拡充を図っています。

ルピンのイノベーションと未来への投資

ルピンは、持続的な成長と競争力の維持を目指し、研究開発を戦略の要として位置付けています。

同社は、革新的な医薬品の開発および既存製品の改良に積極的に取り組んでおり、売上高の一部を研究開発に投資しています。

これは、将来の成長を支える重要な要素であり、世界市場における競争優位性を確保するための取り組みです。

ルピンの研究開発の中核を担っているのは、ムンバイ近郊にあるプネとオーランガバードの「Lupin Research Park」です。

この施設には1,400人以上の科学者が在籍し、ジェネリック医薬品の開発から新薬の創出、さらにはバイオテクノロジーを活用した研究まで、幅広い分野での研究活動が行われています。

研究は以下の主要分野に焦点を当てています。

まず、ジェネリック医薬品の開発において、ルピンは高品質で手頃な価格の医薬品を世界中の人々に提供することを目指しています。

また、プロセス研究を通じて、効率的かつ環境に配慮した製造方法を開発し、コスト削減と品質向上の両立を図っています。

加えて、製剤研究では、より使いやすく効果的な新しい剤形や投与経路を開発し、患者の治療効果と利便性の向上に努めています。

さらに、ルピンは先進的ドラッグデリバリーシステムの開発にも力を入れています。

これは薬物の体内での効果を最大限に引き出す新しい技術で、より安全かつ効果的な治療を可能にするものです。

バイオテクノロジーの分野では、バイオシミラーや新規バイオ医薬品の開発を進め、次世代の医療ニーズに対応する製品の創出を目指しています。

ルピンは、オープンイノベーションの戦略を取り入れ、大学や研究機関、他の製薬会社と積極的に協力しています。

この協力体制により、外部の専門知識や技術を取り入れ、研究開発の効率を高め、新しい製品の迅速な市場投入を実現しています。

また、AIやビッグデータ解析を活用し、創薬プロセスの効率化や個別化医療の実現を目指しています。

これにより、医療の進歩と患者の生活の質の向上に大きく貢献しています。

今後もルピンは研究開発への投資を拡大し、特にオーファンドラッグや特殊医薬品の分野に注力する方針です。

未だ満たされていない医療ニーズに応える新しい治療法を開発し、世界中の患者に貢献することを目指しています。

社会貢献と持続可能性を重視するルピンのCSR活動

ルピンは、企業のCSRを重視し、持続可能な社会の実現に向けた多岐にわたる取り組みを行っています。

同社のCSR活動として、創業者Desh Bandhu Guptaは、1988年に設立されたLupin Human Welfare & Research Foundation (LHWRF)が挙げられます。

LHWRFは、特にインドの農村部で貧困ライン以下に暮らす人々の生活向上を目指した持続可能な農村開発プログラムを展開しています。

LHWRFの主要な活動には、教育支援、医療衛生の普及、経済的エンパワーメント、そして環境保護があります。

教育支援においては、農村部での学校設立や教育プログラムの実施を通じて、質の高い教育を提供しています。

また、医療キャンプを開催し、農村部での健康診断や治療を提供し、衛生教育を普及させることで地域の健康改善に貢献しています。

さらに、職業訓練プログラムや小規模ビジネス支援を通じて、住民の経済的自立を促進しています。

環境保護活動では、植林や水資源管理を実施し、持続可能な環境を整えています。

医療アクセスの改善もルピンの重要なCSR活動の一環です。

同社は結核やHIV/AIDSなどの感染症対策に力を入れており、特に低所得国において手頃な価格で高品質な医薬品を提供することで、感染症の蔓延を防ぐ努力を続けています。

また、結核患者に対する啓発活動や治療支援を行い、感染症の根絶に向けた取り組みを加速させています。

ルピンはまた、環境への配慮を事業活動の一環として強化しています。

特に、エネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの利用拡大、廃棄物の削減に注力しており、2030年までにカーボンニュートラルを達成する目標を掲げています。

持続可能な製造プロセスの導入を進め、環境負荷を最小限に抑える努力を続けています。

引用 : https://www.lupin.com/about-us/

引用 : https://en.wikipedia.org/wiki/Lupin_Limited

よくあるご質問(FAQ)

-

質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:

日本国内では、薬の価格は国が決めており、国や患者が負担しています。

しかし、高齢化が進む中で医療費を減らすために、毎年薬の価格が見直されて引き下げられています。

そのため、発売から時間が経った薬は、製薬会社にとって利益が低くなるため、製造が一時中止されることがあります。

これにより、その薬を必要とする患者が手に入れられなくなり、薬品不足が発生することがあります。 -

質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:

日本で薬が供給不足になる理由の一つは、国が定める「薬価」が低いからです。

薬価は全国一律に設定されており、取引価格が下がると国も薬価を引き下げます。

そのため、製薬会社は利益を出しにくく、設備投資が難しくなります。

結果として、供給不足が続いてしまいます。

薬価の仕組みがこの問題の原因の一つと言えるでしょう。 -

質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:

医師が必要と判断した医薬品を処方箋に記載し、それを薬剤師が調剤する仕組みがあります。

処方箋医薬品は、使用が難しく副作用の危険性が高いとされ、医師や薬剤師の管理下で使用されることが前提です。

例えば、高血圧治療薬(降圧剤)、睡眠薬、抗生物質といった治療薬は管理が必要となります。 -

質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:

年間約500億円分の残薬が発生しており、これは日本の薬剤費の約20%に相当します。

全国的には、年間1,000億円以上の残薬が生じており、多くの薬剤と医療費が無駄になっています。

厚生労働省の調査によると、90%の薬局が「残薬を持っている患者がいる」と報告し、56%の患者が「薬が余った経験がある」と答えています。

このため、医療機関や薬局、患者自身が残薬削減に積極的に取り組む必要があります。

具体的な対策としては、薬剤師や医師による適切な説明、定期的な薬の確認、薬の調整、在宅高齢者への配薬サービスや訪問サービスなどが有効と考えられます。 -

質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:

残薬がある場合、薬やお金の無駄を減らすために、できるだけ早く医師や薬剤師に伝えましょう。

薬には使用期限があるため、早く報告することで再利用が可能です。

古い薬は再利用できないので注意が必要です。

余った薬は袋のまま持参すると、期限や数量の確認がしやすくなります。

飲み忘れは誰にでも起こり得ることなので、心配せずに相談してください。 -

質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:

患者さんの安全を守るためです。

通常服用している薬でも副作用が後から出ることがあり、患者の話を聞くことで初期段階で発見することができます。

また体調によって薬の飲み方が変わることや、市販薬やサプリメントとの飲み合わせの確認も行い、事故を未然に防ぎます。

この様な理由から、薬剤師は症状を詳しく聞き適切な説明を行います。 -

質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:

薬局で残った薬はもらえませんが、残薬の相談は可能です。

薬剤師が薬の状態や数を確認し、処方日数の調整を医師に依頼したり、次回の診察時に医師に残薬を伝えるためのメモを作成することもできます。

また、薬の種類がわからなくなった場合も薬剤師に相談すれば整理してもらえますが、その際は多少時間がかかることがあります。 -

質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:

病院で処方された薬は薬局で一包化することが可能ですが、基本的には医師の指示が必要です。

処方箋をもらう際に、一包化の希望を直接医師に伝える必要があります。

しかし一包化できる薬の種類には制限があり、吸水性が高い薬や特別な管理が必要な薬は一包化できない場合があります。

そのため服用中の薬が一包化可能かどうかは、薬剤師や医師に相談しましょう。 -

質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:

使用期限が過ぎた薬は薬局に持参するか、適切に自己責任で捨てる必要があります。

自分で捨てる際は処分方法に注意しましょう。

また勝手に再使用せず、医師や薬剤師に相談してください。

残薬が長期間放置されている場合も薬局での処分を検討し、安全かつ効果的な服薬を心掛けましょう。 -

質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:

薬の説明書は、使用上の注意をいつでも確認できるよう大切に保管しましょう。

通常、外箱や説明書は薬を使い切るまで捨てずに保管することをおすすめします。

これにより、必要な時に適切な使用方法や注意事項を再確認でき、安全に服用することができます。 -

質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:

配置薬は消費者が業者から預かる医薬品で、使用した分については支払義務が生じます。

勝手に処分すると後の対処が困難になるため、業者に返却することが推奨されます。

業者が長期間点検に来ない場合や誤った処分方法を伝えた場合、業者にも責任がある場合があります。

また、使用しない場合は業者に連絡し解約しましょう。 -

質問:薬は何年くらい持つ?回答:

薬の使用期限は医薬品の外箱に記載されており、一般的には製造から3~5年が設定されています。

製薬会社は安定性試験を通じてこの期限を確定し、性状や成分の安定性を測定します。

医薬品は食品よりも厳格な条件で評価され、効果の劣化や副作用のリスクを避けるためです。

医師が処方した薬の有効期間は通常、調剤から服用開始までの期間で考えられます。

調剤時の製造からの経過期間は明確でないため、期限切迫品が調剤される場合もあります。 -

質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:

病院で処方されるお薬の使用期限は、一般的に市販の薬とは異なり、箱やボトルに直接記載されることはありません。

処方薬の場合、製造後2~3年が一般的な期限ですが、具体的な使用期限は医師から処方された期間に基づいています。

錠剤やカプセルなどの薬剤は約6ヵ月から1年、水薬は冷蔵庫で約1週間から10日間の保管が推奨されます。

処方薬は医師の指示に基づき、飲みきることが推奨されるため、余らせずに使用することが重要です。 -

質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:

薬の保管方法について、基本的には湿気や日光、高温を避けて室温で保管します。

多くの錠剤やカプセルは室温で問題ありませんが、冷蔵庫での保管は避けましょう。

シロップ剤や一部の坐薬、目薬、未開封のインスリン注射などは冷蔵庫で保管しますが、直接冷風に当てず、凍らせないように気をつけてください。

開封後のインスリン注射は室温で保管するように指示されます。

保管方法について詳しく知りたい場合は、薬剤師に相談すると良いでしょう。

ルピン社の商品に投稿された口コミ・レビュー

-

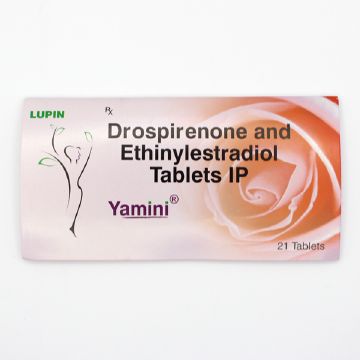

対象商品:ヤミニ投稿日: 2024.12.19生理不順

生理不順すぎて怖くなったのでピルを使ってきました。飲むと普通に生理が来るようになったので一安心しています。ついでに生理痛やPMS、腰痛なども改善してくれました。次はピルをやめてみて普通に生理が来てくれるかを確かめてみます。

-

対象商品:ヤミニ投稿日: 2024.01.15安いです

ヤーズの安い版です。

副作用や気持ち悪さとかもなく続けられています。

説明書は英語ですが、矢印が付いているのでそれの通り飲んでいます。

飲み切った後、7日置いてまた飲んでいます。

まとめ買いがとても安くオススメです。

-

対象商品:ヤミニ投稿日: 2022.09.19副作用なし

何度かピルを使ってみたものの、口内炎やニキビなどの副作用がひどくなり断念…ということが多かったのですが、今回のヤミニだけは全く大丈夫でした。かといって効果がないということもなし。ちゃんと避妊&生理痛予防という目的を果たしてくれています。

-

対象商品:ヤミニ投稿日: 2021.05.13一年分で2万円弱

まとめ買いするとびっくりするくらい安いです。なんと1年分で2万円弱。1か月分で1700円弱。これは安いと思います。いろいろなサイトを見ましたがこちらのサイトよりも安いところはありません。サイト運営者様。どうかこのままの価格をキープしてください。

-

対象商品:ヤミニ投稿日: 2019.05.31楽です

私が探した中ではヤミニが一番安いようだったのでこちらで購入しました。

4~5週ほど続けたトリキュラーからの乗り換えで、2週目の休薬期間です。

トリキュラー服用期間で体重が4キロ増えたのですが、ほぼ元に戻りました。

休薬期間前から生理までのつらさも、ヤミニの方は睡眠時間が長くなるのとストレスを抱えやすいだけになり、体調不良は出血中の微妙な腹痛にとどまりました。

仕事が苦ではないのが最高です。

ヤミニLSというヤミニより低用量版があるみたいなので、そちらも気になりますが、とりあえず今はこちらで大満足です。

-

対象商品:ヤミニ投稿日: 2017.12.15生理不順が治った

ヤミニって変な名前だなぁっていう第一印象だったけど、ヤミニのおかげで生理不順が治りました~ ピルってなんとなく避けてたけど、こんなに快適に使えるとは思わなかった!副作用も特にありませんでした。体質に合ってたのかな??

-

対象商品:ヤミニ投稿日: 2017.11.13生理中の体調不良

生理痛というか、生理中に痛みに加えて体調が悪くなりすぎなのでピルは欠かせません。前は定期的に産婦人科に行って処方してもらっていたんだけど、こちらのほうが断然楽なので最近はいつもこの通販です。効果はだいたい同じです。

-

対象商品:ヤミニ投稿日: 2017.09.27信頼が深まった

コンドームももちろんつけるけど、私の立場からも避妊に積極的に協力したいのでピルは飲むようにしています。これで日を選べばより確実かなと思って。ピルを使うようになってから、パートナーとの信頼も深まったような気がします

-

対象商品:ヤミニ投稿日: 2017.02.10わかりやすい表示!

海外の輸入品だから使い方わかるかな~って心配だったけど、表示がとってもわかりやすいのでちゃんと飲めました☆遅れてた生理が来たし良かった~

-

対象商品:ヤミニ投稿日: 2016.11.29ピルの避妊は確実

コンドームのほうが効果はイメージしやすいけど、やっぱり避妊はピルのほうが確実なんだって。彼氏も一部負担してくれるし、これくらいの値段だったら買いやすいから私はピルを使ってます☆生理痛も軽くなったし良かったです(^。^)y