グレンマーク

-

英語表記Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

-

設立年月日1977年

-

代表者Glenn Saldanha

-

国インド

-

所在地インド, マハラシュトラ州, ムンバイ

-

ホームページ

インドから世界へ進出するグレンマークの成長と展開

グレンマークは、1977年にGracias Saldanhaによってインドで設立された製薬会社です。

創業当初はジェネリック医薬品と活性医薬品成分の製造から始まり、インド、ロシア、アフリカで製品を販売していました。

1999年にインドで株式公開を果たし、その資金を活用して最初の研究施設を設立しました。

2001年、創業者の息子であるGlenn Saldanhaが CEO に就任し、会社の方向性を大きく転換させました。

従来のジェネリック医薬品メーカーから、革新的な新薬の開発を目指す研究開発型の製薬会社へと舵を切ったのです。

この戦略転換は、当初は社内や株主から批判を受けましたが、長期的には会社の成長と国際的な評価の向上につながりました。

現在、グレンマークは世界80カ国以上で事業を展開し、従業員数は約15,000人を超えています。

同社は10の世界クラスの製造施設を有し、これらは5大陸に分散しています。

特に注力している治療領域は、呼吸器疾患、皮膚科、腫瘍学です。

グレンマークの成長は、インドの製薬業界の発展を象徴するものでもあります。

2008年までに、同社はインド国内で5番目に大きな製薬会社に成長し、2016-2017年度の売上高は約12.5億ドルに達し、インド第4位の製薬会社となりました。

同社の成功は、ジェネリック医薬品市場での強みを活かしつつ、革新的な新薬開発にも積極的に投資する戦略によるものです。

グレンマークは、売上高の約9%を研究開発に投資しており、これは業界平均を上回る水準です。

グレンマークの成長は、インドの製薬産業全体の発展にも貢献しています。

同社は、インドの製薬会社が単なるジェネリック医薬品メーカーから、グローバルな新薬開発企業へと進化できることを示す好例となっています。

今後も、グレンマークはインドを代表する製薬会社として、世界市場での存在感をさらに高めていくことが期待されています。

革新的な研究開発を行うグレンマークの重点分野と主力製品

グレンマークは、革新的な研究開発を通じて、新しい治療法の開発に力を入れています。

同社の研究開発は主に呼吸器疾患、皮膚科、腫瘍学の3つの分野に焦点を当てており、これらの領域で画期的な製品を生み出しています。

呼吸器疾患分野では、グレンマークの代表的な製品の一つが「Ryaltris」です。

Ryaltrisは、抗ヒスタミン薬とステロイドの固定用量配合鼻スプレーで、季節性アレルギー性鼻炎の治療に使用されます。

この製品は、FDAから条件付きで商標名として承認されており、オーストラリアのSequirusとの独占的ライセンス契約を通じて商業化されています。

皮膚科分野では、グレンマークは2024年にPfizerと提携し、「Abrocitinib」を発売しました。

これは中等度から重度のアトピー性皮膚炎の経口治療薬で、JABRYUSというブランド名で販売されています。

この提携は、グレンマークの革新的な製品開発力と大手製薬会社との協力関係を示す好例です。

腫瘍学分野では、グレンマークは2024年1月に子会社のIchnos Sciences Inc.と協力して、Ichnos Glenmark Innovation(IGI)を設立しました。

IGIは、革新的な癌治療法の開発を加速させることを目的としており、現在3つの腫瘍学分子が臨床試験中です。

これらは多発性骨髄腫、急性骨髄性白血病、固形腫瘍を対象としており、そのうち2つの分子は米国FDAからオーファンドラッグ指定を受けています。

また、グレンマークは糖尿病治療の分野でも革新的な製品を開発しています。

2024年には、抗糖尿病薬Liraglutideのバイオシミラーを発売し、インドの製薬業界で初めての試みとなりました。

これは同社が注射型抗糖尿病治療薬の分野に参入したことを示しています。

グレンマークの研究開発への取り組みは、4つの最先端研究開発センターを通じて行われています。

これらのセンターでは、約1,400人の研究者が新しい化学物質や生物学的製剤の発見に取り組んでいます。

同社は、オープンイノベーションの手法も積極的に採用しており、大学や他の製薬会社との協力を通じて研究開発の効率を高めています。

グレンマークの国際展開と提携

グレンマークは、インドを拠点としながらも、積極的なグローバル展開を進めています。

現在、同社の製品は80カ国以上で販売されており、売上高の60%以上が国際市場からのものです。

グレンマークのグローバル戦略は、地域ごとのニーズに合わせたアプローチと戦略的提携の組み合わせによって支えられています。

北米市場では、グレンマークは2010年に米国のForest Laboratories(現Allergan)と中枢神経系疾患治療薬の開発・販売で提携し、本格的な参入を果たしました。

この提携により、グレンマークは北米市場での知名度を高め、自社製品の販売網を拡大することに成功しました。

欧州市場では、グレンマークはチェコ共和国に製造施設を持ち、EU全域への製品供給の拠点としています。

また、Ryaltrisなどの製品を通じて、アレルギー性鼻炎治療薬市場でのシェア拡大を図っています。

アジア太平洋地域では、特に中国市場に注力しています。

グレンマークは中国の現地企業との合弁会社を通じて事業を展開し、中国の医療ニーズに合わせた製品開発と販売を行っています。

ラテンアメリカ市場では、アルゼンチンに製造施設を持ち、南米全域への製品供給を行っています。

また、ブラジルやメキシコなどの主要市場でも、現地のパートナーとの提携を通じて事業を拡大しています。

グレンマークのグローバル戦略の特徴の一つは、戦略的提携を通じた成長です。

2024年1月には、中国のJiangsu Alphamab Biopharmaceuticalsおよび3D Medicinesと提携し、がん治療薬Envafolimabのインド、アジア太平洋、中東、アフリカ、ロシア、CIS、ラテンアメリカでの開発・販売権を獲得しました。

この提携は、グレンマークのグローバルな製品ポートフォリオを強化し、新興市場での成長を加速させるものと期待されています。

また、グレンマークは日本市場にも進出しており、2020年には大日本住友製薬の子会社であるマイオバント・サイエンシズと、子宮筋腫および子宮内膜症治療薬の開発・販売に関するライセンス契約を締結しました。

グレンマークのグローバル戦略は、単なる地理的拡大にとどまらず、技術移転や現地の人材育成にも重点を置いています。

各国の子会社や提携先との密接な協力関係を通じて、グレンマークの企業文化や品質基準を共有し、グローバルな組織としての一体性を維持しています。

グレンマークのイノベーションと持続可能性

グレンマークは、インドを拠点とするグローバル製薬企業であり、イノベーションと持続可能性を重視して事業を展開しています。

同社は「A New Way for a New World」というビジョンのもと、革新的な医薬品の開発と環境への配慮を両立させ、長期的な企業価値の向上を目指しています。

グレンマークは、従来の化学合成を用いた医薬品開発だけでなく、バイオテクノロジーにも積極的に取り組んでいます。

特に、がん治療の分野で革新的なアプローチを追求するために「Ichnos Glenmark Innovation(IGI)」というイニシアチブを設け、腫瘍学と免疫学の分野で新たな治療法を開発しています。

現在、複数の革新的な治療分子が臨床試験の段階にあり、これにより新たな治療の可能性が期待されています。

デジタル技術の活用も、グレンマークの競争力を支える柱の一つです。

AIやビッグデータ解析を活用し、創薬プロセスの効率化を図るとともに、女性の健康管理アプリや慢性疾患患者のモニタリングシステムなど、デジタルヘルスケアのソリューションを開発しています。

これらの取り組みは、患者中心の医療を推進し、治療効果をさらに高めることを目指しています。

持続可能性への取り組みにおいては、グレンマークは環境負荷の低減を目指してエネルギー効率の改善や再生可能エネルギーの利用拡大を推進しています。

包括的な環境マネジメントシステムを導入し、事業活動におけるカーボンニュートラルの達成を目標としています。

廃棄物の削減や資源の効率的な利用など、環境に配慮した経営を行い、企業としての社会的責任を果たしています。

社会的責任の観点から、グレンマークは医療アクセスの改善や健康教育にも積極的です。

特に、発展途上国における医薬品へのアクセス向上を重要視しており、手頃な価格で高品質な医薬品を提供しています。

また、地域社会との協力を通じて、疾病予防活動や健康啓発プログラムも展開し、健康教育を推進しています。

また、グレンマークは、従業員の教育・訓練プログラムを充実させ、次世代の科学者を育成するための奨学金制度を導入しています。

多様性と包摂性を重視した職場環境の整備にも力を入れており、グローバル企業として多様な人材が活躍できる環境づくりに注力しています。

引用 : https://en.wikipedia.org/wiki/Glenmark_Pharmaceuticals

引用 : https://www.moneycontrol.com/company-facts/glenmarkpharma/history/GP08

引用 : https://glenmarkpharma.com/about-us/

引用 : https://www.globaldata.com/company-profile/Glenmark-Pharmaceuticals-Ltd/

グレンマークの商品

売り切れ

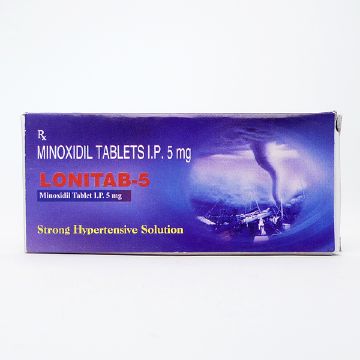

ヘアフォーユー2%とは ヘアフォーユー2%は、女性のための薄毛や脱毛症治療薬です。 有効成分としてミノキシジル2% を含有しており、発毛促進と育毛効果が期待できます。 ヘアフォーユー2%は、もともと高血圧治療薬として開発されたミノキシジルの、 薄毛治療への応用により開発されました。 ミノキシジルは頭皮に直接塗布す...

- 有効成分

- ミノキシジル

ヘアフォーユー5%とは ヘアフォーユー5%は、男性特有の薄毛や脱毛症状を改善するための、画期的な外用薬です。 有効成分としてミノキシジル5% を配合し、発毛促進と育毛効果が期待できます。 ヘアフォーユー5%は、男性型脱毛症(AGA)治療薬として知られるロゲインのジェネリック医薬品として開発されました。 ミノキシジルは...

- 有効成分

- ミノキシジル

ヘアフォーユー10%とは ヘアフォーユー10%は、男性型脱毛症(AGA)の治療に用いられる外用薬です。 グレンマーク社が製造するこの育毛剤は、有効成分として ミノキシジル10% を含有しています。 ミノキシジルは、日本国内で発毛効果が認められている唯一の成分であり、 その高濃度製剤であるヘアフォーユー10%は、より強力な...

- 有効成分

- ミノキシジル

イミキアドクリーム5%とは イミキアドクリーム5%は、イミキモドを有効成分とする外用抗ウイルス薬です。 この薬剤は、主に尖圭コンジローマ(性器いぼ)の治療に使用されます。 イミキアドクリーム5%は、免疫系を活性化することでウイルスに感染した細胞を攻撃し、いぼの消失を促進します。 冷凍凝固療法や外科的切除など...

- 有効成分

- イミキモド

よくあるご質問(FAQ)

-

質問:グレンマークは製薬会社としてどのような会社ですか?回答:

グレンマーク・ファーマシューティカルズは、1977年に設立されたインドを拠点とするグローバル製薬会社です。

皮膚科、呼吸器科、腫瘍科領域を中心に、革新的な医薬品とジェネリック医薬品の両方を開発・販売し、世界中に子会社を持ちグローバルに事業を展開しています。

2023年度の収益は約11,250億ルピー(約17億ドル)に達しました。

同社は、革新的な医薬品開発に注力する一方で、ジェネリック医薬品も提供することで、幅広い医療ニーズに対応しています。

2008年には、その功績が認められ、世界的に権威のある「SCRIP賞」を2部門で受賞しました。

グレンマークは、インドを代表する製薬会社の1つとして、世界中の患者さんの健康に貢献しています。 -

質問:日本の製薬会社の中で最大手はどこですか?回答:

日本の製薬会社で最大手は武田薬品工業です。2023年3月期の決算で、武田薬品工業の売上高は約4兆円に達し、国内で首位の地位を維持しています。

2位の大塚ホールディングスや3位のアステラス製薬と比べても、売上高が圧倒的に大きいです。

また、2024年版の製薬会社世界売上高ランキングでは、武田薬品工業は13位にランクインし、日本トップの製薬会社となっています。

以上のことから、日本の最大手製薬会社は武田薬品工業です。 -

質問:製薬会社はなぜM&Aを行うのか?回答:

M&Aとは、日本語で「合併と買収」という意味です。M&Aをする際は売却側と買収側のそれぞれに目的があります。

製薬会社のM&Aにおける売却側の目的として一般的には、資本供給による研究開発が可能となる、後継者問題の解決、社員の雇用維持などがあります。

買収する側の理由としては優秀な人材の確保、新薬などの研究の加速、事業の多角化、設備コスト軽減などがあります。

新薬開発の促進、事業多角化、コスト削減、グローバル展開などを主な目的として、製薬会社はM&Aを積極的に活用しているのです。 -

質問:世界で1番大きい製薬会社は?回答:

製薬会社の世界ランキングは年ごとに変動しますが、2024年の最新ランキングでは、スイスのロシュが売上高672億7000万ドルで1位に輝いています。

ロシュの新製品、眼科用VEGF/Ang-2阻害薬「バビースモ」や多発性硬化症治療薬「Ocrevus」が売上に大きく貢献しています。

2位はアメリカのメルク、3位はアメリカのファイザー、4位はアメリカのジョンソンエンドジョンソン、5位はアメリカのアッヴィです。

これらの企業も500億ドル以上の売上を上げており、いずれも世界的な製薬会社です。 -

質問:M&Aを行うとどうなるのか?回答:

製薬会社がM&Aを行うと、いくつかの利点があります。

まず、研究開発力が強化されることで、新薬の開発が速く進む可能性があります。

また、事業を多角化することで新しい治療分野や技術分野に進出し、収益源を増やすことができます。

さらに、販売ネットワークを拡大することで、より多くの患者に製品を届けることが可能になります。

海外企業の買収によってグローバル展開が期待されます。

ただし、M&Aには統合プロセスの複雑さや企業文化の違いなどの課題もあります。

患者さんにとっては、M&A後にサービスや製品がどのように変わるかが重要なポイントとなります。 -

質問:M&Aはなぜよくないのでしょうか?回答:

M&A(企業の合併・買収)がよくないと言われる理由はいくつかあります。

まず、異なる企業文化の違いが従業員のモチベーションを低下させ、結果として生産性が下がることがあります。

企業文化を統合するには時間とコストがかかり、その過程で従業員間の摩擦が生じることもあります。

製薬会社のように、M&Aによって研究開発部門を統合する場合、統合がうまくいかないとイノベーションが停滞する可能性があります。

これにより、期待されていたシナジー効果が得られないこともあります。

また、M&Aによってコスト削減が期待される一方で、予想外の統合費用が発生し、経済的な負担が増えることもあります。

これらのリスクを理解し、慎重に判断することが重要です。 -

質問:M&Aで社長がどうなるのか?回答:

M&Aで社長の立場は主に以下の場合が多いです。

1.引き継ぎ後も社長として働く

2.買収側の顧問や役員として残る

3.引き継ぎ後に退任すること

特にM&A後は一般的に社長が退任するケースが多いとされています。

特に中小企業の事業承継では、高齢などの理由から社長自身が退任に前向きな場合もあります。 -

質問:M&Aの弱点は何ですか?回答:

M&A(企業の合併・買収)は魅力的な戦略ですが、多くの課題も伴います。

まず、組織文化や業務プロセスの統合が難しく、高コストがかかることがあります。

また、シナジー効果が期待通りに実現できるかどうかは不確実です。

さらに、取引先や顧客の反発、情報の非対称性(情報が一方に偏ること)、従業員への影響も考慮する必要があります。

売り手側も、承継先の問題に対するリスクを負います。

M&Aを成功させるためには、これらのリスクをしっかり理解し、専門家の助言を受けながら、綿密な計画と実行が不可欠です。 -

質問:M&Aには何年くらいかかる?回答:

M&A(企業の合併・買収)には、一般的に約6ヵ月から1年かかることが多いです。

この期間には、初期の検討から契約の締結、そして実際の統合作業までが含まれます。

比較的シンプルな案件や合意が早く得られる場合は、3~6ヵ月で完了することもありますが、複雑な案件や大規模な企業間のM&Aでは1年以上かかることもあります。

特に、規制当局の承認が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。

契約が結ばれた後も、実際の事業統合には数ヵ月から数年が必要なこともあります。 -

質問:M&A後、給料はどうなるのか?回答:

M&A後の給料については、株式譲渡と事業譲渡で異なります。

株式譲渡の場合、雇用契約はそのまま引き継がれるため、基本的には給料に変わりはありません。

一方、事業譲渡の場合は、新たに雇用契約を結び直す必要があるため、給料が増減する可能性があります。

また、役職によって給与の変動が異なることもあります。

M&Aの交渉段階で給与条件をしっかり確認し、合意しておくことが重要です。

特に役員や経営者は、買収側企業と十分に話し合うことが大切です。

また、M&Aの契約には、従業員の雇用継続や待遇維持に関する条件が含まれることが多いです。 -

質問:M&Aの年収はいくらですか?回答:

M&A業界の年収は一般的に高水準と言われています。

M&A仲介大手3社の平均年収は1,400万円を超えており、他業界と比較しても非常に高いと言えます。

日本企業の中でもトップクラスと言われているM&Aキャピタルパートナーズの平均年収は約2,600万円となっています。

ただ、M&Aアドバイザーの年収は経験によって大きく異なります。

例えば若手アナリスト(1~3年目)は約500万円~800万円と言われています。

また、多くのM&A企業では成果報酬制を採用しており、案件の成約によって変動があることが多いです。 -

質問:M&Aは個人でもできますか?回答:

M&Aは個人でも可能です。

個人M&Aとは、個人が買い手となる小規模なM&Aのことを指します。

個人M&Aの取引額は一般的に数十万円から1,000万円未満であり、実際の取引市場では約300万~500万円の案件が多く見られます。

メリットとしては既存の事業を引き継ぐため、事業立ち上げにかかる時間やコスト、労力を大幅に削減できます。

また、後継者不在の個人事業主が事業を継続する手段として有効です。 -

質問:M&A 誰にお金を払う?回答:

M&Aでは、買収対価は様々な関係者に支払われます。

株式譲渡の場合、主な支払い先は売り手企業の株主ですが、事業譲渡では売り手企業自体が対象となります。

経営者や役員への退職金、M&A仲介会社やアドバイザーへの手数料、弁護士や会計士への報酬も発生します。

従業員への退職金や、買収対象企業の債務返済のための支払いが必要となるケースもあります。

支払い先と金額は、M&Aの形態や条件、交渉によって大きく変わる点を理解しておくことが重要です。

専門家の助言を得ながら、状況に応じた適切な対応が必要です。 -

質問:M&Aは誰がするのですか?回答:

M&Aには、企業、個人、専門家・仲介会社、金融機関、投資ファンド、公的機関など、様々な主体がかかわります。

企業は規模を問わず、事業拡大や競争力強化などを目的にM&Aを行います。

個人は事業承継などを目的とした小規模な買収を行うことがあります。

M&A仲介会社やFASなどの専門家は、売り手と買い手の間に立ってM&Aを支援します。

金融機関は資金調達やアドバイザリー業務を提供し、投資ファンドは企業買収・再生を目的としてM&Aを行います。

公的機関も、地域経済活性化などのためにM&Aを支援することがあります。

このように、M&Aは多様な主体によって行われ、それぞれの目的や規模に応じて異なるアプローチが取られます。 -

質問:M&Aはなぜ行うのですか?回答:

企業は、事業拡大、競争力強化、経営効率化を目的にM&Aを行います。

新規市場への参入やシナジー効果による事業拡大、経営資源獲得や技術革新を通じた競争力強化、事業承継や業務統合による経営効率化などが主な狙いです。

M&Aは企業の成長を加速させる一方で、リスクも伴います。

成功には、目的を明確化し、綿密な計画と実行が不可欠です。

リスクとリターンを慎重に評価し、最適な方法を選択することが重要となります。 -

質問:M&A業界で1位はどこですか?回答:

M&A業界では競争が激しく状況が変わりやすいですが、2024年5月21日時点での情報によると、株式会社日本M&Aセンターホールディングスが売上ランキングで1位となっています。

その時価総額は2,605億円です。

日本M&Aセンターホールディングスは長い歴史を持つ上場企業で、300以上の金融機関や900以上の会計事務所との広範なネットワークを活かして豊富な情報を提供しています。

また、売り手と買い手を担当でわける体制により、成約までのサポートも充実しています。

そのため、安定した成長を続けているのです。 -

質問:M&Aで大きくなった会社は?回答:

ソフトバンク、楽天、リクルートは、M&A(企業の合併・買収)を使って大きく成長した日本の企業です。

ソフトバンクはボーダフォン日本法人やアームを買収し、通信業から投資業へと事業を広げました。

楽天はViberや楽天カードなどを買収し、様々なインターネットサービスを展開する企業へと成長しました。

リクルートはIndeedなどの海外企業を買収し、グローバルな展開を進めています。

これらの事例から、M&Aが企業の成長戦略において非常に効果的であることがわかります。 -

質問:M&Aにはどんな知識が必要ですか?回答:

M&A(企業の合併・買収)を成功させるには、様々な知識とスキルが必要です。

まず、財務や会計、法務、税務、経営戦略、業界知識が重要です。

具体的には、財務諸表の分析、企業価値の評価、M&A契約の内容や法的手続き、税務戦略、コンプライアンス、シナジー効果の評価、統合計画、業界の動向や競合の分析などが求められます。

さらに、交渉スキルやデューデリジェンス(企業調査)、リスク管理、プロジェクト管理、ネットワーキングも重要です。

特に財務・会計、法務、税務の知識はM&Aの基本となるため、しっかり理解しておくことが大切です。

また、実務経験を積むことや専門家のアドバイスを受けることも役立ちます。 -

質問:M&A業界で求められる人材は?回答:

M&A(企業の合併・買収)業界で成功するためには、いくつかの重要なスキルと特性が求められます。

まず、専門知識が必要です。財務諸表の分析、企業の価値評価、契約に関する法務知識などが基本となります。

また、交渉力とコミュニケーション能力も不可欠です。

交渉をまとめ、関係者とスムーズに連携する力が重要です。

さらに、緻密な分析力と問題解決能力も必要です。

デューデリジェンス(企業調査)やリスク管理を行う際には、詳細な分析と迅速な問題解決が求められます。

業界動向や競合の分析、プロジェクト管理のスキルも重要です。

加えて、高い責任感と倫理観を持ち、広いビジネス知識と体力を備え、上昇志向と柔軟性を持つことも成功に繋がります。

これらの要素が組み合わさることで、M&A業界での成功がより確実なものとなります。 -

質問:M&Aの最低成功報酬はいくらですか?回答:

M&A仲介会社の成功報酬は、会社の規模や案件によって異なります。

大手の仲介会社では、最低成功報酬が約1,000万円から2,000万円であることが多いです。

一方、中小規模の仲介会社では、約300万円から1,000万円が一般的です。

全体的には300万円から2,000万円の範囲で設定されることが多いですが、案件の規模や複雑さ、仲介会社によって変動します。

多くの仲介会社は、報酬体系としてレーマン方式(成約額に応じて段階的に報酬が増える方式)を採用していますが、最低成功報酬の設定により、小規模な案件でも一定の報酬を得られる仕組みになっています。

M&Aを検討する際は、複数の仲介会社に相談し、手数料体系だけでなく、提供されるサービスの質や実績も比較することが大切です。

グレンマーク社の商品に投稿された口コミ・レビュー

-

対象商品:ヘアフォーユー10%投稿日: 2025.02.13色々

試している中で一番サラッとしています

ベタベタ感も少ないので使いやすい。

夜だけですが、このまま使用してみたい。

値段的にもいいし、匂いも少ないです -

対象商品:ヘアフォーユー(女性向け)2%投稿日: 2024.12.064ヶ月で!

最初の2カ月間は、毎日使っていました。今は3日に1回ぐらいしかつけていません。 薄毛ですごく悩んでいましたが、ここまで治ったので、毎日が明るくなりました。お勧めです。

-

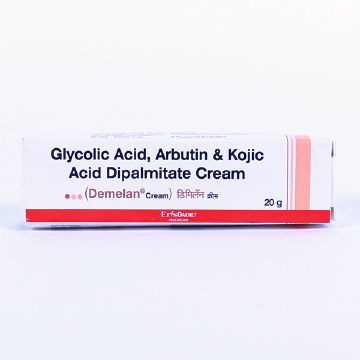

対象商品:デメランクリーム投稿日: 2024.12.04真っ黒なシミが

子供のころからある真っ黒なシミを薄くしたくて使ってます。まだ1か月ほどなので途中経過なのですがレビューさせていただきます。1か月間使った感じとじては「かなりいい!」と感じています。かなり薄くなってくれていて、真っ黒→ちょい濃い灰色という感じになっています。もちろん今度も使い続けます。

-

対象商品:ヘアフォーユー5%投稿日: 2024.11.22塗布タイプ

頭皮に直接塗布して血行を促して発毛を行う薬になります。私は頭皮がカッチカチで明らかに血行が悪いAGAなのでこちらを選びました。結果大正解!使い始めてから明らかに髪の毛が元気になってきました。抜け毛も減り、全体的なボリュームをアップしたと思います。

-

対象商品:イミキアドクリーム5%投稿日: 2024.11.21不気味な水疱が…

陰部の周辺に不気味な水疱が出来たのですかさずこちらのクリームを使いました。忍耐強く10日間ほど塗布し続けたところ、ほぼ分からないくらいに小さくすることができました。ということはコンジローマだったということですね。怖い…。もう性行為できないです。

-

対象商品:ヘアフォーユー10%投稿日: 2024.06.11髪は命

髪の毛は命です。理由は営業マンだから。髪の毛なんてなくても実力があればよくない?と考えている人は知らない。確かに実力があるなら別ですが、ほとんどの人は普通の人。その中ではちょっとした差が大事になります。髪の毛はとても大事。なので減らさないようにこちらを使ってます。

-

対象商品:ヘアフォーユー(女性向け)2%投稿日: 2024.06.11あったのね

AGA治療薬といえば男性用ばかりですが、女性用も探したらありました。というか昔からあったのね。私が探せていなかっただけみたい。何回か使ってみたら頭皮の状態はよくなるみたい。後はしっかり増えてくれるまで我慢強く使い続けることだと思います。

-

対象商品:ヘアフォーユー(女性向け)2%投稿日: 2023.12.17毛が細く

年と共に地肌が見えるようになってきたので こちらのサイトを見て購入し使ってみたところこめかみのとても薄くなってた部分が生えてきました 効果にびっくりです

-

対象商品:ヘアフォーユー10%投稿日: 2023.09.11秋から冬まで

髪が抜けやすい秋から冬までの間だけ使っています。私の場合は秋から冬までケアするだけで健康的なヘアを維持することができます。春~夏は何もしなくても髪の毛は元気いっぱいです。やっぱり秋~冬は寒いので頭皮の血行が悪いのが原因かな?と思っています。

-

対象商品:ヘアフォーユー10%投稿日: 2022.10.18予防として使ってます

親とおじいちゃんがスキンヘッド級の薄毛なので予防としてこちらの薬を使ってます。飲み薬はまだいいかなと思いますが、塗布剤なら副作用もないので使ってみようかなと思い半年前から使ってます。髪の毛が太くなりコシが強くなっているのを実感しています。このまま行ってくれるといいな~。