ガルデルマ

-

英語表記Galderma

-

設立年月日1981年

-

代表者Flemming Ornskov

-

国スイス

-

所在地スイス、ツーク、Zahlerweg 10, 6300

-

ホームページ

皮膚科学のリーディングカンパニー、ガルデルマの歴史と成長

ガルデルマは、1981年にスイスで設立された、皮膚科学に特化したグローバルなスキンヘルスカンパニーです。

その社名は、製剤研究を意味する「Galenic」と皮膚科学を意味する「Dermatology」を組み合わせたものであり、その名の通り、皮膚の健康と美しさを軸に事業を展開しています。

設立当初は、ネスレとロレアルの合弁企業としてスタートしましたが、その後独立し、現在では皮膚科学の分野で世界をリードする企業の一つとして知られています。

ガルデルマは、世界中の消費者や医療専門家から高い評価を得ており、その成功は、皮膚科学への専門特化と継続的なイノベーションに支えられています。

同社は、美容医療、コンシューマーケア、医療用医薬品の3つのポートフォリオを中心に事業を展開しており、これらの分野でグローバルなリーダーシップを確立しています。

同社の製品は100カ国以上で販売されており、4,600名以上の従業員が世界各地で活躍しています。

日本市場においても、ガルデルマは大きな存在感を示しており、1996年にガルデルマ株式会社が設立されました。

日本では、主にコンシューマー事業部と美容医療事業部を展開しており、多くの消費者や医療専門家から高い信頼を得ています。

特に、スキンケア製品や美容治療における同社のブランド製品は、効果と安全性の両面で支持されており、皮膚の健康と美しさを守るために貢献しています。

ガルデルマのビジネス戦略の中核には、皮膚科学に対する深い理解と、患者や消費者のニーズに応える革新的な製品開発が存在します。

同社は、皮膚の健康に関する多様な問題を解決するために、常に最新の技術と研究成果を活用しており、これにより、皮膚科医や消費者が抱える様々なニーズに対応しています。

同社の代表的な製品には、にきび治療薬「ベピオゲル」や「ディフェリン」、皮膚再生に効果のある「レストレイン」などがあります。

これらの製品は、皮膚科の専門家や消費者に幅広く使用されており、皮膚の健康を保つための重要なアイテムとして位置づけられています。

さらに、ガルデルマは美容医療の分野でも強みを発揮しており、特に「レストレイン」や「スカルプトラ」などのフィラー製品が多くの医療機関で使用されています。

これにより、同社は美肌ケアからエイジングケアまで、幅広いニーズに対応する製品ラインナップを展開し、世界中の人々に美しさと健康を提供しています。

ガルデルマの代表的な薬剤とブランド

ガルデルマは、皮膚科学に特化したグローバルな企業であり、医療用医薬品から一般消費者向けスキンケア製品まで幅広い製品ラインナップを展開しています。

その製品は、皮膚科医や消費者から高い評価を受けており、世界中で使用されています。

ガルデルマの代表的なブランドの一つである「セタフィル」は、敏感肌向けのスキンケアブランドとして、75年以上の歴史を持ちます。

セタフィルの製品は、低刺激性で高い保湿効果を特徴としており、特に敏感肌のケアに適しているため、世界70カ国以上で使用されており、皮膚科医からも推奨されています。

この製品ラインには、クレンザーやモイスチャライザーなど、幅広い製品が含まれ、肌の健康を維持するための基本的なケアを提供します。

また、美容医療の分野で有名な製品に「レスチレン」があります。

レスチレンは、ヒアルロン酸を使用した軟組織注入材であり、顔のしわやたるみを改善するために使用されます。

レスチレンは、世界で初めてFDAの承認を受けた非動物由来の安定化ヒアルロン酸フィラーであり、その安全性と効果が広く認識されています。

25年以上にわたり、6,500万回以上の施術実績を持ち、世界中の美容医療の現場で信頼されています。

医療用医薬品の分野でも、ガルデルマは多くの画期的な製品を提供しています。

例えば、「ディフェリン」は、同社が自社開発した外用の尋常性ざ瘡(にきび)治療薬であり、1995年に発売されました。

ディフェリンは、アダパレンを主成分とし、その効果と安全性から多くの皮膚科医に支持されています。

さらに、にきび治療薬「エピデュオ」や、ロザセア(顔面紅潮)の治療薬「オラセア」など、皮膚疾患に特化した医薬品も多く展開しています。

ガルデルマの製品開発は、常に最新の皮膚科学に基づいて行われており、同社は世界中の消費者と患者のニーズに応える革新的な製品を生み出し続けています。

製品の品質と安全性に対する同社の厳しい基準は、医療専門家や消費者からの信頼を得る要因の一つです。

ガルデルマは、皮膚科学におけるリーダーシップを維持し、今後も新たな技術や研究をもとに、より効果的で安全な製品を提供し続けることが期待されています。

このように、ガルデルマは美容医療、コンシューマーケア、医療用医薬品の各分野で、世界的に高い評価を受けており、肌の健康と美しさに貢献するための革新的なソリューションを提供しています。

ガルデルマの競争力の源泉

ガルデルマの競争力の源泉は、そのグローバル展開と積極的な研究開発活動にあります。

同社は世界100カ国以上で事業を展開しており、各国の市場特性やニーズに合わせた戦略を採用しています。

例えば、アジア市場では美白製品への需要が特に高いため、地域に特化した製品ラインを展開し、現地のニーズに応じた製品を提供しています。

このように地域ごとにカスタマイズされた戦略が、ガルデルマの競争力を高めています。

ガルデルマの研究開発力も競争力の重要な要素です。

フランスのソフィア・アンティポリス、スウェーデンのウプサラ、アメリカのプリンストンなどに主要な研究開発センターを構えており、これらの施設では最新の皮膚科学研究が行われています。

同社は基礎研究から製品化までのプロセスを一貫して管理しており、新製品の開発に加えて、既存製品の改良や新たな適応症の探索にも力を入れています。

研究開発の一例として、ガルデルマはヒアルロン酸フィラー「レスチレン」など、美容医療分野における革新的な製品開発で知られています。

レスチレンは、世界で初めてFDAの承認を受けた非動物由来のヒアルロン酸製品であり、美容医療の世界で広く使用されています。

また、にきび治療薬「ディフェリン」や、ロザセア治療薬「オラセア」など、皮膚疾患の治療に特化した医薬品の開発でも成功を収めています。

ガルデルマは外部との連携にも積極的で、大学や研究機関、ベンチャー企業とのパートナーシップを通じて最新の科学技術を取り入れています。

こうした協力により、同社は常に市場に先駆けた製品を開発し続け、イノベーションを加速させています。

さらに、ガルデルマは臨床試験に多額の投資を行っており、製品の安全性と有効性を厳密に評価しています。

これにより、皮膚科医や消費者から信頼される高品質な製品を提供し続けることができています。

世界中の皮膚科医や研究者と協力し、製品の実用性を評価することで、信頼性の高い製品ラインを維持しています。

ガルデルマのグローバルな事業展開と地域に根ざしたアプローチ、そして研究開発に対する継続的な投資は、同社の競争力を支える重要な要素です。

これにより、ガルデルマは皮膚科学のリーディングカンパニーとして、今後も世界中の患者や消費者のニーズに応える革新的な製品を提供し続けることが期待されています。

ガルデルマが描く皮膚科学の展望

ガルデルマは、皮膚科学分野でリーダーシップを発揮し、美と健康の未来に向けて革新的なビジョンを描いています。

同社は、テクノロジーの進化や消費者ニーズの変化を反映し、次世代の皮膚ケアソリューションの開発に取り組んでいます。

特にパーソナライズドスキンケアに注力しており、AIやビッグデータ解析を活用して個々の肌質、生活環境、遺伝的要因に基づくカスタマイズされたスキンケア製品や治療法の開発を進めています。

この技術を駆使したシステムは、消費者に最適な製品を提案することで、より効果的なケアを提供することを目指しています。

さらに、ガルデルマは持続可能性に対する取り組みを強化しています。

環境負荷を低減するために、製品開発からパッケージング、製造プロセスの全体にわたってグリーン化を進めており、これにより企業の社会的責任を果たしています。

このような取り組みは、環境意識の高まりを受けた消費者からも評価されており、持続可能なスキンケアブランドとしての信頼性を強化しています。

また、ガルデルマは、皮膚の健康と美しさに関する啓発活動も行っています。

皮膚科医や美容専門家と連携し、スキンケアに関する正しい知識や最新の治療法を広めることに力を入れており、これにより消費者の皮膚健康に対する意識が高まり、適切なケアが促進されています。

教育や啓発活動は、製品の販売にとどまらず、皮膚科の専門家とのコラボレーションを通じて社会に貢献しています。

デジタルヘルスケアの分野でも、ガルデルマはスマートフォンアプリやウェアラブルデバイスを活用した肌状態のモニタリング、遠隔診療システムの開発を進めています。

これにより、肌の状態を常時チェックし、適切なタイミングでケアを行うことが可能となります。

テクノロジーの進化を取り入れたこれらの取り組みは、スキンケアの未来を形作る重要な要素となっています。

ガルデルマが目指す未来は、科学と技術の進歩を最大限に活用し、すべての人が自分の肌に自信を持ち、健康的で美しい肌を維持できる世界です。

同社は、このビジョンの実現に向けて、引き続き革新的な製品とサービスの提供に邁進しています。

引用 : https://en.wikipedia.org/wiki/Galderma

引用 : https://www.galderma.com/us/about-us

引用 : https://www.globaldata.com/company-profile/galderma-sa/

ガルデルマの商品

アダパレンゲル0.1%とは アダパレンゲル0.1%は、ニキビの治療に用いられる外用薬です。 有効成分のアダパレンは、レチノイド(ビタミンA誘導体)の一種で、皮膚の角化を抑制し、毛穴の詰まりを改善する効果があります。 この薬剤は、1990年代に開発され、2008年に日本国内で承認されました。 当初は「ディフェリンゲル0.1%」...

- 有効成分

- アダパレン

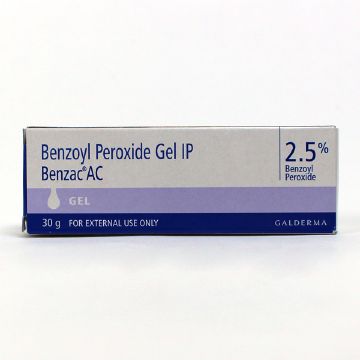

ベンザックACジェル2.5%とは ベンザックACジェル2.5%は、過酸化ベンゾイル(BPO) を2.5%含有する外用ニキビ治療薬です。 過酸化ベンゾイルは1930年代から使用されている古典的なニキビ治療成分で、その効果と安全性は長年の使用実績により確立されています。 当初は5%や10%の高濃度製剤が主流でしたが、近年の研究により2.5%...

- 有効成分

- 過酸化ベンゾイル

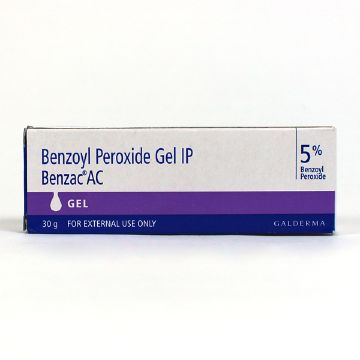

ベンザックACジェル5%とは ベンザックACジェル5%は、5%の過酸化ベンゾイルを含む局所ニキビ治療薬です。 この成分は強力な抗菌効果と角質剥離作用を持ち、ニキビの原因となるアクネ菌の繁殖を抑え、毛穴の閉塞を解消します。 本剤は尋常性ざ瘡の治療に使用され、赤いニキビや白・黒ニキビに効果的です。 過酸化ベンゾイルは...

- 有効成分

- 過酸化ベンゾイル

エピデュオゲルとは エピデュオゲルは、ニキビ治療薬として広く使用されている医療用外用剤であり、有効成分としてアダパレンと過酸化ベンゾイルを含んでいます。 この製品は、スイスの製薬会社ガルデルマ社によって開発・販売しています。 エピデュオゲルは、尋常性ざ瘡(ニキビ)の治療に特化しており、特に面皰(にきびの初...

- 有効成分

- アダパレン 過酸化ベンゾイル

セット商品の詳細 ニキビ治療基礎セットとは、【アダパレンゲル0.1%】と【クリアウィン】が一つのセットになった商品です。 欧米など80カ国以上で承認発売されている、新しいタイプのニキビ治療薬と、皮膚科で処方されているダラシンTゲルのジェネリック医薬品で、抗生物質のクリンダマイシンを主成分としたニキビ治療薬の...

- 有効成分

- アダパレン クリンダマイシン ニコチンアミド

よくあるご質問(FAQ)

-

質問:ガルデルマは製薬会社ですか?回答:

ガルデルマはスイスに本社がある皮膚科学領域に特化した製薬会社です。

1996年に日本法人のガルデルマ株式会社が設立され、セタフィル(R) (Cetaphil) やレスチレン(R) (Restylane) などのブランドを提供しています。

セタフィル(R)は敏感肌用スキンケアブランドで、世界70カ国以上で愛されています。 -

質問:ガルデルマはどういう意味ですか?回答:

ガルデルマは、皮膚科学領域に特化した医薬品の製造と販売を行うスイスの製薬会社です。

社名の由来は、製剤研究を意味する「Galenic」と皮膚科学を意味する「Dermatology」を組み合わせてつけられました。 -

質問:ガルデルマの社長は誰ですか?回答:

スイスにあるガルデルマの最高経営責任者はフレミング・オルンスコフ氏です。

ガルデルマ株式会社はガルデルマの日本法人です。

ガルデルマは誕生から70年以上にわたり、世界70ヵ国以上で愛される敏感肌用スキンケアブランド、「セタフィル(R)」の日本国内での発売を2022年春より本格的に開始しています。 -

質問:ガルデルマの英語は?回答:

ガルデルマを英語で表すと、GALDERMAになります。

これは製剤研究を意味する「Galenic」と皮膚科学を意味する「Dermatology」を組み合わせてつくられました。 -

質問:英語で「最強」を表すスラングは?回答:

英語で最強を表す言葉はいろいろありますが、“OP”は「最強の」を意味する英語のスラング表現で、主にゲームやインターネットの文脈で使われる略語です。

これは”Over Powered”の略したものです。

何かが非常に強力でバランスを欠いていることを意味します。 -

質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:

病気の治療に使う薬が不足するのは非常に問題ですが、2020年に後発薬メーカーの小林化工で、爪水虫治療薬に睡眠導入剤の成分が混入し、服用した人が意識を失うなどの重い健康被害が発生しました。

このことにより、小林化工だけでなく、他の後発薬メーカーでも不祥事やトラブルが続発し、業界全体で業務停止命令や改善指導が相次ぎました。

その結果、必要な薬が製造できなくなり、供給不足に陥りました。 -

質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:

薬を製造するためには、厳密に管理された製造設備が必要です。

また、薬ごとに製造場所や設備を登録する必要があります。

例えば、新型コロナウイルスのように予測できなかった病気が流行した場合や、急に薬の需要が増えた場合、製造会社がすぐに生産を増やすのは難しいです。

また、今までその薬を作っていなかった会社が新たに製造を始めるには、かなりの時間がかかります。

このため、供給不足が起こることがあります。 -

質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:

薬は大きくわけると、病院などで処方される医療用医薬品と、ドラッグストアやインターネットで自由に購入できる一般用医薬品にわかれます。

医療用医薬品は効果が高い反面副作用のリスクも大きいため、医師や薬剤師の管理の元、正しく使用する必要があります。

そのため医療用医薬品は処方薬と言って、処方箋と引き換えに手に入れる仕組みになっています。 -

質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:

残薬は確かに社会問題になっています。まず、医療費が増大することが一つの問題です。薬剤費は日本の医療費の約20%を占めており、75歳以上の人たちだけで年間500億円以上の残薬があるとされています。

次に、正しい治療が行えないことも問題です。薬を最後まで飲み切らないと治療効果が減少する可能性があり、必要ない残薬を誤って飲んでしまうリスクもあります。 -

質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:

薬を処方すること自体は薬剤師の仕事ですが、薬の種類や量を決めているのは、治療方針を決定している医師になります。

残薬の情報を医師にきちんと伝えることで、その後の治療方針を正しく決めるための参考になります。 -

質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:

薬局で薬剤師に処方箋を渡すと、病気の症状や現在飲んでいる薬、サプリメントについて質問されることがあります。

これは、薬剤師が薬の専門家であり、どの薬がどの薬と一緒に飲むと問題があるかを理解しているからです。

患者さんが他の医療機関で処方された薬や、普段服用しているサプリメントの情報を医師に伝えていないと、薬の飲み合わせに問題が生じる可能性があるため、その確認を行っています。 -

質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:

薬局では、処方箋を持参した患者さんに確実に薬を渡せるように、余分に在庫を持つことがあります。

そのため、時には在庫が多くなり過ぎることもあります。

しかし、最近では「リバイバルドラッグ」というインターネットサービスが登場し、不要になった医療用医薬品を適切に流通させ、未使用の薬品を他の医療機関や薬局に提供することができます。

これにより、薬の無駄が減るようになっています。 -

質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:

多くの種類の薬を処方された場合、飲み忘れや飲み残しが増えることがあります。

これを防ぐための一つの方法が、一包化です。

一包化とは、複数の薬を一回分ずつ個別に包装することです。

病院で処方された薬を一包化してもらうには、処方箋にその指示を記載してもらう必要があります。

受診時に医師にこの希望を伝えると良いでしょう。

また、薬局によっては一包化のサービスを提供していることもありますので、詳しくは薬局で相談してみてください。 -

質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:

飲み残しや飲み忘れで生じる残薬の問題は深刻です。

例えば、75歳以上の在宅高齢者だけで年間約500億円分、日本全体では1,000億円以上の残薬があると言われています。

ご家庭に余った薬がある場合は、薬局に持って行くことをおすすめします。

薬局では余った薬を確認し、必要に応じて医師に連絡して処方日数の調整をしてもらえることがよくあります。 -

質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:

一般用医薬品の外箱や説明書は、薬を使い切るまで保管しておくことが大切です。

説明書には、服用方法や副作用、保管方法など、薬を安全に使うための重要な情報が記載されています。

薬と一緒に入っている説明文書も、必要な時に確認できるように取っておきましょう。 -

質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:

置き薬(配置薬)は、家庭に薬箱を置いておき、実際に使った分だけ料金を支払う仕組みです。

使わなければ費用は発生しません。

薬が手元にあるため、必要な時にすぐ使える便利なサービスです。

また、定期的に販売員が訪問して薬の点検や交換を行ってくれるので、健康に関する相談も気軽にできます。 -

質問:薬は何年くらい持つ?回答:

薬の使用期限は、薬の種類や保管状態によって異なります。

一般用医薬品は、外箱に記載されている使用期限を参考にしてください。

病院で処方された医療用医薬品には使用期限が記載されていませんが、基本的には処方された期間内に使い切るようにしましょう。

もし飲み忘れなどで薬が余った場合は、処方してもらった薬局で相談しましょう。 -

質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:

病院で処方される薬は「処方薬」と呼ばれ、処方箋がないと手に入れることができません。

処方箋には、1日にどれくらいの量を、何日間服用するかが書かれています。

薬剤師はこの指示に従って、使用期限を超えないように適切な量を処方します。

そのため、処方薬には使用期限が書かれていません。

もし飲み忘れや余った薬がある場合は、薬局で相談してみましょう。 -

質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:

薬は光や温度、湿度に影響を受けやすく、これらの要因で効能が落ちることがあります。

特に保管方法の指示がない場合は、湿気、光、高温を避けて、室温で保管しましょう。

「冷所保管」と指示された薬や、坐薬、液体薬などは冷蔵庫で保管することが適しています。 -

質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:

安全で効果的な薬物治療には、薬剤師による服薬指導が重要ですが、「忙しくて薬局に行けない」「感染症が心配」といった理由で薬局に行けない方もいます。

そうした方のために、2022年からは薬局以外でもオンラインで服薬指導を受けられるようになっています。

ガルデルマ社の商品に投稿された口コミ・レビュー

-

対象商品:エピデュオゲル投稿日: 2024.12.20痛みが消えた

私の場合はニキビがものすごく痛くなることが多くて困っていたのですが、こちらの薬を使うと痛みがほぼなくなってくれます。恐らく炎症を取り除く効果が高いのかな?と想像します。ニキビ自体の改善スピードも速いので皆におすすめしています。

-

対象商品:エピデュオゲル投稿日: 2024.12.20ツルツル

ニキビに使ったのですが2~3日でニキビが消えてツルツルになります。今まで市販品を使っていたのですがあまり効果を感じることができないことが多かったものの、今回のはバッチリ効いてくれました。やっぱり効く薬は効いてくれるんですね。

-

対象商品:ニキビ治療基礎セット投稿日: 2024.11.12大人ニキビ

大人ニキビの治療として使っています。初めの頃はいまいちかも…と思っていたのですが、使い続けるうちに段々と効果を発揮して、初めてから2か月経過した今ではすっかりニキビが消えて綺麗な肌になりました。控えめに言って素晴らしい薬だと思います。

-

対象商品:ベンザックACジェル5%投稿日: 2024.07.11信頼してる

絶大な信頼を寄せいているニキビ治療薬です。生理前になると毎回頬とあごにニキビができるのですが、ベンザックACジェルを使うとすぐに治すことができます。ずっと使い続けなくても、私のようにできた時だけ使うだけでよくなるので費用的にも安く済みます。

-

対象商品:ベンザックACジェル2.5%投稿日: 2024.07.02青春真っただ中

青春真っただ中なのでニキビがヤバかったのですが、ベンザックACジェルを使ったらすぐによくなりました。ここまでよく効いてくれたニキビ治療薬は初めてだったのでめっちゃうれしいですね。これで大きなマスクして顔を隠さなくて済みます。

-

対象商品:アダパレンゲル0.1%投稿日: 2024.06.03薬+過剰な運動をやめた

あまりにもニキビがひどいのでこちらの薬に頼ってみる+過剰すぎる運動をやめてみることにしました。そしたら、顔中に広がっていたニキビが一気に激減。友人からは別人のようになったねといわれました。過激すぎる運動は男性ホルモンを刺激してしまうのでよくないみたいです。

-

対象商品:ベンザックACジェル2.5%投稿日: 2024.04.05薄くなった

まだ使って2日しかたっていないので完全なレビューではありませんが、たったの2日使っただけでニキビの赤みが薄くなりました。痒みや熱感などの不快感も減ったと思います。このようにいい効果を得ることができたので思わずレビューしてしまいました。

-

対象商品:ベンザックACジェル5%投稿日: 2024.04.05食事と薬

ニキビは食事と薬で治すことができます。あとは強い刺激をなるべく感じないようにすること。薄味の和食を食べて夜は空腹のまま寝る。そしてベンザックACジェルを使う。ポルノや興奮系のゲームはやりすぎない。これだけで絶対にニキビは軽減します。

-

対象商品:アダパレンゲル0.1%投稿日: 2023.12.123ヶ月経過

こちらを毎日使用して3ヶ月が過ぎました。

白ニキビが減ってきました。

ホルモンバランスの影響なのか赤ニキビはまだできます、、

伸びがよく顎、頬に毎日使っても1本で1ヶ月は持ちます。

塗ってしばらくするとベタつく感じもなくなります。

まとめ買いしたのでもうしばらく使ってみます。

-

対象商品:ベンザックACジェル2.5%投稿日: 2023.11.04即効性あります

生理前、ちょっと痛くなり始めた顎ニキビにつけて寝ると一晩で治るので重宝してます。

GELとありますが、白いクリーム状で伸びが良くて使いやすいです。