アルニッチ・ライフ・サイエンス

-

英語表記Alniche Life Sciences

-

代表者Girish Arora

-

国インド

-

所在地Delhi, India

インド製薬市場の新星アルニッチ・ライフ・サイエンスの成長戦略

アルニッチ・ライフ・サイエンスは、インドの製薬業界で急速に台頭している新興企業です。

創業者兼マネージングディレクターのGirish Aroraの30年以上にわたる業界経験を基盤に、同社は特定の治療領域に特化したアプローチで市場での地位を確立しています。

アルニッチ・ライフ・サイエンスの成長戦略の中心にあるのは、腎臓病、消化器系疾患、神経精神疾患、クリティカルケアなどの特定分野への注力です。

例えば、腎臓病領域では「Nephrocare」シリーズを展開し、慢性腎臓病患者向けの総合的なケアソリューションを提供しています。

この製品ラインには、リン吸着剤「PhosLo」や腎性貧血治療薬「Alniche-EPO」が含まれ、腎臓病患者の生活の質向上に貢献しています。

消化器系疾患分野では、「GastroHealth」ブランドのもと、炎症性腸疾患治療薬「IBDRelief」や逆流性食道炎治療薬「AcidGuard」などを展開し、市場シェアを拡大しています。

アルニッチ・ライフ・サイエンスの成長を支える重要な要素の一つが、グローバル企業とのパートナーシップ戦略です。

同社は、世界的な製薬企業の製品をインド市場に導入する「優先パートナー」としての地位を確立しています。

例えば、フランスのBiocodex社と提携し、プロバイオティクス製品「Florabalance」をインド市場に導入しました。

さらに、アルニッチ・ライフ・サイエンスはデジタルヘルスケア分野にも積極的に投資しています。

「Alniche Health」アプリは、慢性腎臓病患者向けの包括的な健康管理プラットフォームとして注目を集めており、患者教育や治療アドヒアランスの向上に貢献しています。

アルニッチ・ライフ・サイエンスの研究開発戦略

アルニッチ・ライフ・サイエンスの成功を支える重要な要素の一つが、その革新的なR&D戦略です。

同社は、特定の治療領域に特化した製品開発に注力し、患者のニーズに応える高付加価値製品の創出を目指しています。

アルニッチ・ライフ・サイエンスの研究開発戦略の特徴は、以下の3つの柱に基づいています。

まず、特定疾患領域への集中です。

アルニッチ・ライフ・サイエンスは、腎臓病、消化器系疾患、神経精神疾患、クリティカルケアの4つの主要領域に研究開発リソースを集中させています。

例えば、腎臓病領域では、新しい透析液「DialClean」の開発に成功しました。

この製品は、従来の透析液と比較して生体適合性が高く、長期透析患者の合併症リスクを低減することが臨床試験で確認されています。

次に、患者中心の製品設計です。

アルニッチ・ライフ・サイエンスは、患者のQOL向上を重視した製品開発を行っています。

神経精神疾患領域では、うつ病治療薬「MoodLift」の開発に取り組んでいます。

この薬剤は、新しい作用機序を持ち、従来の抗うつ薬と比較して副作用が少ないことが特徴です。

現在、第III相臨床試験が進行中で、2025年の市場導入を目指しています。

最後に、オープンイノベーションの推進です。

アルニッチ・ライフ・サイエンスは、国内外の研究機関や大学との共同研究を積極的に推進しています。

例えば、インド工科大学デリー校との共同研究プログラムでは、AIを活用した新薬候補物質のスクリーニング技術の開発に取り組んでいます。

この技術により、新薬開発のスピードアップと成功確率の向上が期待されています。

アルニッチ・ライフ・サイエンスの研究開発への投資は、売上高の約8%を占めており、この継続的な投資が革新的な製品の開発を可能にしています。

最近の成果としては、クリティカルケア領域での新製品「RapidResus」の開発が挙げられます。

この製品は、重症敗血症患者の初期治療に用いる新しい輸液製剤で、従来の治療法と比較して患者の回復速度を20%向上させることが臨床試験で示されています。

アルニッチ・ライフ・サイエンスは、今後も研究開発活動を強化し、特に慢性疾患や希少疾患の分野での革新的な治療法の開発に注力していく方針です。

アルニッチ・ライフ・サイエンスの研究開発戦略は、インド製薬業界の発展と国際競争力の強化に大きく貢献しており、今後のさらなる成果が期待されています。

デジタルヘルスケアの先駆者アルニッチ・ライフ・サイエンスのテクノロジー戦略

アルニッチ・ライフ・サイエンスは、製薬業界のデジタル化を先導する企業として注目を集めています。

同社は、最新のテクノロジーを活用して、患者ケアの質を向上させるとともに、医療従事者との連携を強化しています。

アルニッチ・ライフ・サイエンスのデジタルヘルスケア戦略の中心にあるのが、「Alniche Health」アプリです。

このアプリは、慢性腎臓病(CKD)患者向けの包括的な健康管理プラットフォームとして開発されました。

アプリの主な機能には、食事と運動の記録、薬の服用リマインダー、腎機能の推移グラフ、医療相談のオンライン予約などがあります。

特に注目すべきは、AIを活用した個別化された栄養アドバイス機能です。

患者の腎機能や血液検査の結果に基づいて、最適な食事プランを提案することができます。

医療従事者向けには、「DRSC(Digital Resource for Scientific Communication)」プラットフォームを展開しています。

このプラットフォームは、最新の医学情報や臨床研究データを提供するだけでなく、VR技術を用いた手術シミュレーションなど、革新的な教育ツールも含んでいます。

例えば、腎臓移植手術のVRトレーニングモジュールは、若手外科医の技術向上に大きく貢献しています。

さらに、Alnicheは遠隔医療の分野でも先進的な取り組みを行っています。

「Alniche TeleConsult」は、特に農村部や遠隔地の患者と専門医を結ぶプラットフォームとして機能しています。

このシステムは、高度なビデオ会議技術と電子カルテシステムを統合し、質の高い遠隔診療を可能にしています。

これにより、例えば、農村部の慢性腎臓病患者が、都市部の腎臓専門医による定期的なフォローアップを受けられるようになります。

アルニッチ・ライフ・サイエンスのデジタル戦略は、セールスとマーケティング活動にも及んでいます。

「TED(Training and Education Digital)」ポータルは、営業担当者向けのeラーニングプラットフォームで、製品知識や最新の医学情報を効率的に学習できるようになっています。

また、AR技術を用いた製品プレゼンテーションツールも開発され、医師への情報提供をより視覚的かつインタラクティブなものにしています。

このようなアルニッチ・ライフ・サイエンスのデジタルヘルスケア戦略は、インド製薬業界に新しい価値創造の可能性を示すものとして、大きな注目を集めています。

アルニッチ・ライフ・サイエンスのグローバル展開と社会的責任

アルニッチ・ライフ・サイエンスは、インド国内市場での成功を基盤に、積極的なグローバル展開を推進しています。

同時に、CSR活動にも力を入れ、持続可能な成長を目指しています。

アルニッチ・ライフ・サイエンスのグローバル展開戦略の特徴は、新興市場を中心とした段階的なアプローチにあります。

現在、同社は東南アジアとアフリカ市場への進出に注力しています。

例えば、ベトナムでは現地の製薬企業と提携し、慢性腎臓病治療薬「NephroVit」の販売を開始しました。

この製品は、ベトナムの医療保険制度にも採用され、急速に市場シェアを拡大しています。

アフリカ市場では、ケニアを拠点に事業を展開しています。

特に、マラリアなどの感染症治療薬の供給に力を入れており、「MalariaGuard」シリーズは、WHOの推奨薬としても認定されています。

また、現地の医療従事者向けに「AfriHealth」教育プログラムを実施し、最新の治療ガイドラインや薬物療法に関する知識の普及に努めています。

さらに、アルニッチ・ライフ・サイエンスは、グローバル展開と並行して、社会的責任活動にも積極的に取り組んでいます。

「Alniche Cares」イニシアチブのもと、さまざまなプロジェクトを展開しています。

まず、医療アクセス改善プログラムがあります。

農村部や低所得者層向けに、慢性疾患治療薬を低価格で提供しています。

「AffordCare」プロジェクトでは、糖尿病や高血圧の患者に対して、最大70%割引で薬剤を提供しています。

次に、健康教育キャンペーンがあります。

「HealthyTude」プラットフォームを通じて、一般市民向けの健康啓発活動を行っています。

SNSやモバイルアプリを活用し、疾病予防や健康的なライフスタイルに関する情報を発信しています。

さらに、アルニッチ・ライフ・サイエンスは環境保護活動も行っています。

「GreenPharma」イニシアチブでは、製造プロセスの環境負荷低減に取り組んでいます。

2025年までに、全ての製造施設で再生可能エネルギーの使用率を50%に引き上げる目標を掲げています。

最後に、次世代育成支援があり、「FuturePharma」スカラシッププログラムを通じて、経済的に恵まれない学生に奨学金を提供しています。

特に、女子学生の理系分野への進学を支援することに力を入れています。

引用 : https://www.alniche.com/our-team/

アルニッチ・ライフ・サイエンスの商品

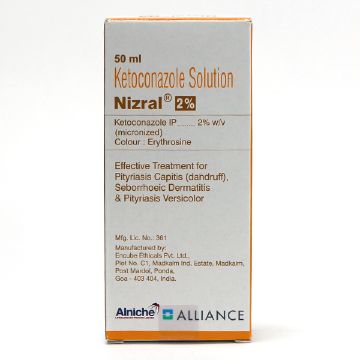

ニゾラールシャンプー2%とは ニゾラールシャンプー2%は、抗真菌薬であるケトコナゾールを有効成分とする医薬品シャンプーです。 このシャンプーは、主に脂漏性皮膚炎やフケ、かゆみなど、頭皮や皮膚における真菌感染症の治療に使用されます。 ケトコナゾールは、真菌の細胞膜の構造を維持するために必要なエルゴステロール...

- 有効成分

- ケトコナゾール

よくあるご質問(FAQ)

-

質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:

医薬品が不足する理由は、いくつかの複雑な要因が絡み合っています。

新薬の開発には、膨大な時間と資金がかかるため、臨床試験や規制当局の承認、特許の取得といった長いプロセスを経なければなりません。

このため、多くの薬剤が開発過程で失敗し、成功する薬は少数です。

また、感染症の病原体が進化し、既存の抗生物質やワクチンが効果を失うこともあります。

これらの要因が重なり、医薬品の不足という問題が生じています。 -

質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:

薬が供給不足になる原因は様々ありますが、主な理由としては感染症の流行と製薬メーカーのトラブルが挙げられます。

まず、季節性インフルエンザや新型コロナウイルスの急激な流行により、せき止め薬や去痰薬の需要が急増しています。

この需要の高まりが供給網に圧力をかけ、薬不足を引き起こしています。

次に、製薬メーカーでの品質問題や製造トラブルも重要な要因です。

これらのトラブルが薬の供給に影響を及ぼし、結果的に全国的な薬不足を引き起こすことになります。 -

質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:

処方箋なしで薬が入手できないのは、薬品が異なるカテゴリーにわかれているからです。

一般用医薬品、いわゆる市販薬は比較的安全で軽い作用があり、薬局で自由に購入することができます。

しかし、医療用医薬品はその効能が強いため、医師の診断と処方箋が必要です。

医療用医薬品には、処方箋が必須の「処方箋医薬品」と、処方箋なしで買える「非処方箋医薬品」があります。

処方箋が必要な理由は、薬の適切な使用と安全性を確保するためであり、専門的な判断が求められるためです。 -

質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:

残薬が社会問題化している背景には、環境保護や薬物乱用の懸念があります。

未使用の薬が適切に処理されないと、環境汚染や誤用のリスクが高まるため、特に関心が集まっています。

日本国内では、残薬の適切な処理を促進するために、薬局や医療機関が患者に対し返却や廃棄方法のガイドラインを提供しています。

さらに、医療従事者は、処方量の管理を徹底することで、残薬の発生を防ぐ努力をしています。 -

質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:

残薬の情報は医師に報告することが非常に重要です。

医師は患者の服用状況を把握することで、薬の適切な処方や治療の調整を行うため、残薬の存在を知っておく必要があります。

これにより、薬剤間の相互作用や予期しない副作用のリスクを避けるための最適な対応が可能となります。 -

質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:

薬剤師が薬について詳しく尋ねるのは、患者さんが受ける治療の質を高めるためです。

薬剤師は、他の薬物や食事との相互作用、副作用のリスクを避けるために、患者さんからの詳細な情報を収集します。

具体的な医薬品名を伝えることで、より的確なアドバイスを受けることができます。

この様な確認を通じて、薬剤師は患者さんに最適な治療を提供し、安全性を確保するのです。 -

質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:

薬局で残薬を受け取ることは基本的にできません。

これは、薬の適正な使用と患者の安全を守るためです。

処方された薬は、個々の患者に合わせて精密に調整されているため、残薬を持ち帰ることで誤用や副作用のリスクが高まることがあります。

もし薬が不足している場合は、医師や薬剤師に相談し、必要な処方や指示を受けるようにしましょう。 -

質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:

病院で処方された薬を薬局で一包化することができます。

一包化を利用することで、服薬管理が容易になり、薬を忘れたり紛失するリスクが減ります。

一包化サービスの利用を希望する場合は、薬局の薬剤師に相談することが重要です。

なお、サービスには一定の料金がかかることがあるため、具体的な料金については薬局に確認するのが良いでしょう。 -

質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:

病院で余った薬は、正しい方法で処理することが大切です。

環境に対する影響を最小限に抑えるために、薬局で薬剤師に相談するのが最善です。

処分方法は薬の種類によって異なるため、薬剤師からの指示に従うことが重要です。

例えば、粉末状の薬は紙に包んで可燃ごみに出すことが推奨されることがあります。

余った薬の適切な処理を行うことで、安全で環境に優しい対応が可能になります。 -

質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:

薬の説明書は、薬の取り扱いに関する重要なガイドラインが含まれているため、捨てずに保存しておくべきです。

説明書には副作用や服用に関する詳細な情報が記載されており、体調に変化があった場合に迅速に対応するための手助けとなります。

薬を使用して不調を感じた際には、説明書を確認し、必要に応じて医師に相談することが推奨されます。

説明書を保持しておくことで、安全に薬を使用するための準備が整います。 -

質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:

置き薬が使われていない場合でも、適切に管理し、廃棄することが重要です。

使わない薬をそのままにしておくのは望ましくないため、薬剤師に相談し、適切な処分方法を把握することをおすすめします。

多くの病院や薬局では、未使用の薬を返却できるシステムがあるので、詳細はその薬局に確認してみると良いでしょう。

適切な処分を行うことで、環境への影響を最小限に抑え、薬の安全管理を確実にすることができます。 -

質問:薬は何年くらい持つ?回答:

薬の寿命はその形状とタイプによって大きく異なります。

内服薬の多くは約3年の保管が推奨され、漢方薬などは約5年持つ場合が多いです。

ただし、開封していないか、パッケージの状態によっても変動します。

薬の有効期限は通常パッケージに表示されているため、それをチェックするのが確実です。

不安がある場合は、医師や薬剤師に確認して、適切な保管方法や有効期限を確かめると安心です。 -

質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:

病院からもらった薬は、未開封の状態で約3年から5年の有効期限がありますが、開封後はその保管状況により期限が異なることがあります。

一般的には、処方された分の期間を目安にし、期限が近づいたら適切に処分することが重要です。

余った薬を無駄にしないためにも、期限切れになる前にしっかり管理しましょう。 -

質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:

冷蔵庫での保管が適している薬もありますが、全ての薬が冷蔵庫で保存できるわけではありません。

薬によっては、室温での保管が推奨されていることもあるため、必ず薬のラベルや説明書を確認することが重要です。

保管方法に疑問がある際は、医師や薬剤師に確認することで安心して薬を保管できます。 -

質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:

薬局以外でも、例えば病院でのオンライン服薬指導が可能です。

医師や薬剤師にオンラインでの指導を希望する旨を伝え、指定されたオンラインツールやアプリをダウンロードして、指示に従って予約を進めましょう。

これにより、自宅にいながら専門的な服薬指導を受けることができます。 -

質問:オンラインで服薬指導は受けられますか?回答:

オンラインで服薬指導を受けることができます。

薬剤師とビデオ通話やチャットを利用して、薬の正しい使い方や副作用についての説明を受けられます。

まずは薬局や病院で、オンライン指導の対応状況や方法について確認することをおすすめします。 -

質問:処方箋なしで買える薬はなんて呼ばれますか?回答:

処方箋なしで手に入る薬は「一般医薬品」として知られており、これは市販薬と呼ばれることもあります。

薬局やドラッグストアで容易に入手でき、風邪薬や痛み止め、ビタミン剤などが含まれています。

これらは副作用が少なく、安全に使用できる薬です -

質問:オンライン服薬指導は電話のみでもいいですか?回答:

オンラインでの服薬指導は電話のみでは対応していません。

ビデオ通話が必須となり、薬剤師や医師と直接顔を見ながらのコミュニケーションが必要です。

これにより、薬の詳細な使用方法や副作用、注意点などをわかりやすく説明してもらえます。

ビデオ通話を用いた指導は、特に遠隔地に住んでいる方や忙しい方にとって非常に便利です。 -

質問:オンライン服薬指導で薬を受け取る方法は?回答:

オンライン服薬指導を受けた後、薬を受け取る方法には、店舗での受け取りと配送の2つのオプションがあります。

店舗での受け取りの場合は、薬局に直接出向く必要があります。

一方、配送サービスを利用できる場合は、自宅に薬が送られてきますが、全ての薬局がこのサービスを提供しているわけではないため、配送の可否について確認しておくと良いでしょう。 -

質問:オンライン服薬指導を受けている人の割合は?回答:

日本国内では、オンライン服薬指導を受けている人の割合が約6.3%に達しています。

オンライン診療の利用が6.8%であることから、オンラインでの服薬指導も同様に普及していることがわかります。

特にパンデミック以降、オンラインでの医療サービスが一般化し、今後もこの割合が増えると予測されています。

アルニッチ・ライフ・サイエンス社の商品に投稿された口コミ・レビュー

-

対象商品:ニゾラールシャンプー2%投稿日: 2024.11.15しらくも。

しらくもという頭皮の水虫に罹患したのでこちらを使ってます。効果は上々。使っていると頭皮の赤みや痒みが減少します。免疫も低下していると思うので、アガリクスというキノコも煎じて飲んでいますが、こちらも効いてくれています。完治するまで続けます。

-

対象商品:ニゾラールシャンプー2%投稿日: 2023.09.11シラクモ用

シラクモの改善として使っています。使うと頭皮の痒みが全然違いますね。痒みがなくなり、また全体的な頭皮の赤みも改善してくれます。当然ですが、フケなども減りますね。このように私のシラクモには効果があります。これからも使い続けます。

-

対象商品:ニゾラールシャンプー2%投稿日: 2022.09.16シラクモ

ニゾラールシャンプーはシラクモの治療として使ってます。わざわざ病院に行かなくてもこちらで治療できました。使用期間は3か月くらい。全くでなくなりました。素晴らしい商品だと思います。それにしても頭皮に水虫菌が繁殖するなんて気持ち悪いよね…。

-

対象商品:ニゾラールシャンプー2%投稿日: 2021.02.11痒みがなくなった

炎症は薄毛の一番の敵ということを知って以来、こちらのシャンプーを使ってます。ニゾラールを使うと頭皮に住み着く悪い菌を殺してくれるので炎症が起こりにくくなります。結果として、頭皮の炎症が止まり薄毛の進行を止めることができます。

-

対象商品:ニゾラールシャンプー2%投稿日: 2018.02.18可もなく不可もなく。

デノンシャンプーの方が効果がありました。匂いも好きじゃないです。泡立ちも、……ん?という感じ。もし、オススメするとしたらデノンの方ですね。

-

対象商品:ニゾラールシャンプー2%投稿日: 2017.10.20効果あり

脂漏性皮膚炎で色々な物を試しましたが、1番効いたかなと思います。ただ、少し良くなる程度です。まだ1個しか使っていないので、まだまだ使い続けないとダメそうです。

-

対象商品:ニゾラールシャンプー2%投稿日: 2016.12.05魔法のシャンプー

使うと頭皮の痒みが即効で消えてくれる魔法のシャンプーです。どこの薬局で勧めてもらっても一向に治らなかった、原因不明の頭皮の痒みですが、このシャンプーを一回使っただけで一撃で痒みが消えました。毎日使わなくても痒みが復活しないので助かってます。

-

対象商品:ニゾラールシャンプー2%投稿日: 2016.05.05量が少ない

油分をかなり落とすことができます。

ぱさぱさになるので連日の使用はひかえたほうがいいかもです。抜け毛予防効果はないようです。 -

対象商品:ニゾラールシャンプー2%投稿日: 2015.04.25黒い服を着れるようになりました。

自分でも気づかない間に頭をポリポリしてたんだろうと思います、土日は嫁がフケを指摘してくれるからまだ良かったですが平日はとてもストレスになってました。白い粉が目立つので当然色の濃い服を避けるようになって洋服代も嵩みましたし、皮膚科を受診しようか悩んでいたときにニゾラールという存在を知ってこのシャンプーを使うようになりました。このシャンプーでダメなら真剣に皮膚科のお世話になるつもりでした。

使いだして一ヵ月経つか経たないかぐらいのころにフケを指摘されることもなくなって、頭を掻くことも減ってきだしました。

季節の変わり目や冬の乾燥をクリアして正確な答えが出ると思いますが、現段階ではっきり良くなっているのでとても満足しています。

-

対象商品:ニゾラールシャンプー2%投稿日: 2015.04.11ずいぶん良くなりました(*^-^*)

お礼もかねて口コミします

頭の側面ととくに襟足あたりに痒みがあってフケも気になって電車の通勤に申し訳なく思ってましたがこのシャンプーを使うようになってから痒みもフケも激減しました

本当に感謝しています(*^-^*)