イルコ

-

英語表記ilko

-

設立年月日1973年

-

国トルコ

-

所在地Akpinar Mah. Kanununi Cad. No:6 Sancaktepe / Istanbul, Turkiye

トルコ製薬業界のリーディングカンパニー、イルコの成長と展望

イルコは、1973年にMustafa Oncelによって創業された製薬会社で、2012年にILKO Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.として本格的に事業を開始しました。

2024年現在は、Selcuklu Holdingの子会社として、トルコの製薬業界で重要な地位を占めています。

イルコの成長は、高品質な医薬品の開発と製造、そして国際市場への積極的な展開によって支えられています。

2014年時点で、16の自社ライセンス製品を51の異なる形態で提供しており、その製品ラインナップは着実に拡大しています。

同社の主力製品には、抗生物質や心血管系医薬品が含まれています。

例えば、「ILKO-CEF」シリーズは、幅広い細菌感染症に効果を示す抗生物質製剤として、トルコ国内外で高い評価を得ています。

また、高血圧治療薬「ILKO-SARTAN」は、アンジオテンシンII受容体拮抗薬として、患者の血圧コントロールに貢献しています。

イルコの生産施設は、アナトリア地方最大の製薬製造投資として知られています。

250,000平方メートルの敷地に位置し、現在の閉鎖面積は25,000平方メートルに及びます。

この最新鋭の施設は、年間120百万ユニットの生産能力を持ち、様々な剤形の医薬品製造に対応しています。

品質管理においても、イルコは高い基準を維持しています。

2014年4月にはMHRA UK(イギリス医薬品・医療製品規制庁)からEU-GMP準拠の承認を受けており、これにより欧州市場への参入の道が開かれました。

この認証は、イルコの製造プロセスが国際的な品質基準を満たしていることの証明となっています。

国際展開においても、イルコは積極的な姿勢を見せています。

現在、70カ国以上に製品を輸出しており、特に中東、アフリカ、アジアの新興市場での存在感を高めています。

例えば、「ILKO-DOPAは、中東諸国で高いシェアを獲得しています。

今後の展望として、イルコは研究開発への投資を強化し、より革新的な医薬品の開発を目指しています。

特に、慢性疾患や希少疾患の分野での新薬開発に注力しており、トルコの製薬業界をリードする企業としての地位を確固たるものにしようとしています。

イルコの製品イノベーション戦略

イルコの成功を支えている要素の一つに、その革新的な研究開発(R&D)戦略があります。

同社は最新の科学技術を活用し、患者のニーズに応える新薬の開発に注力しています。

IlkoのR&D戦略は、治療ニーズに基づく製品開発、既存製品の改良と新しい適応症の探索、新技術の積極的な導入という3つの柱に基づいています。

まず、イルコは満たされていない医療ニーズに焦点を当て、革新的な治療法の開発に取り組んでおり、例えば「ILKO-IMMUNE」シリーズは自己免疫疾患の新しい治療アプローチを提供しています。

中でも注目される「ILKO-IMMUNE-RA」は、関節リウマチ患者の症状改善に大きな効果を示しています。

さらに、Ilkoは既存製品の価値を最大化するために、新しい剤形や投与経路の開発に加えて新たな適応症の探索も行っており、例えば抗生物質「ILKO-CEF」の経口懸濁液剤は小児患者への投与を容易にし、もともと高血圧治療薬として開発された「ILKO-SARTAN」は心不全患者にも効果があることが発見され、適応症が拡大しました。

また、同社はバイオテクノロジーやナノテクノロジーなどの最先端技術を積極的に導入して次世代の医薬品開発に挑戦しており、例えば「ILKO-NANO」プロジェクトではナノ粒子技術を用いた薬物送達システムの開発が進められ、がん治療薬の効果を高めることが期待されています。

イルコの研究開発活動はトルコ国内の大学や研究機関との緊密な連携によっても支えられており、例えばイスタンブール工科大学との共同研究プログラムでは、人工知能を活用した創薬プロセスの効率化に取り組んでいます。

同社の研究開発への投資は売上高の約8%を占めており、この継続的な投資が革新的な製品の開発を可能にしています。

最近の成果としては、糖尿病治療薬「ILKO-GLIP」が挙げられ、従来の経口糖尿病薬と比較して、より長時間の血糖コントロール効果を示し、患者の服薬負担を軽減することに成功しています。

今後もIlkoはR&D活動を強化し、特に慢性疾患や希少疾患の分野での革新的な治療法の開発に注力する方針であり、同社の研究開発戦略はトルコ製薬業界の発展と国際競争力の強化に大きく貢献しています。

イルコの国際市場での成長とグローバル展開戦略

イルコは、トルコ国内市場での強固な地位を基盤に、積極的な国際展開を推進しており、現在では70カ国以上に製品を輸出しています。

このようにグローバル市場での存在感を着実に高めているイルコの国際展開戦略にはいくつかの特徴があります。

まず、地域ごとのニーズに合わせた製品開発が挙げられます。

イルコは各市場の特性や規制環境に応じた製品ラインナップを展開しており、例えば中東市場向けには気候条件を考慮した安定性の高い製剤技術を採用しています。

「ILKO-STABLE」シリーズは、高温多湿の環境下でも効果を維持する特殊な製剤技術を用い、中東諸国で高い評価を得ています。

また、イルコは各国の製薬企業や流通業者との提携を通じて効率的な市場参入を図っており、例えばロシアでは現地の大手製薬企業と販売提携を結び、抗生物質製品「ILKO-CEF」の市場シェア拡大に成功しています。

品質管理の面では、2014年にMHRA UKからEU-GMP準拠の承認を受け、欧州市場への参入の道が開かれました。

この認証は、イルコの製造プロセスが国際的な品質基準を満たしていることの証明となり、同社の国際展開における重要な要素となっています。

さらに、イルコは特に中東、アフリカ、アジアの新興市場での展開に力を入れており、例えばアフリカ市場ではマラリアなどの感染症治療薬の供給に注力しています。

「ILKO-MALAR」は、アフリカ諸国の公的医療機関で広く採用されている抗マラリア薬です。

また、各市場のニーズに応じて製品ポートフォリオを多様化しており、例えばインド市場向けにはジェネリック医薬品ラインナップを拡充し、「ILKO-GEN」シリーズとして展開しています。

イルコの国際展開の成功例としては、中央アジア市場での成長が挙げられ、カザフスタンやウズベキスタンでは心血管系治療薬「ILKO-CARD」シリーズが高い評価を受け、市場シェアを拡大しています。

また、新興市場での展開も加速しており、特に東南アジアやアフリカ諸国ではジェネリック医薬品の供給を通じて医療アクセスの改善に貢献しています。

例えば、ベトナムでは抗生物質「ILKO-CEF」が政府調達プログラムに採用され、公立病院での使用が拡大しています。

引用 : https://www.ilko.com.tr/en/introduction

引用 : https://www.cphi-online.com/ilko-ilac-sanayi-ve-ticaret-a-s-comp248084.html

よくあるご質問(FAQ)

-

質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:

薬不足は複数の要因が組み合わさって発生しています。

まず、製造と品質管理の問題が大きな原因です。

製薬工場での品質管理が不十分だったり、製造プロセスに問題があったりすると、薬の供給が遅れることがあります。

また、原材料の供給不足も影響しています。

コロナ禍でサプライチェーンが混乱し、必要な原材料の供給が滞ることが増えました。

さらに、パンデミックによる薬の需要の急増も薬不足を引き起こしています。

加えて、一部の製薬会社が利益追求のために製造を中止することも、薬不足の原因となっています。 -

質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:

薬の供給不足は、製造の遅れや原材料の供給不足、物流の問題が原因で発生しています。

コロナウイルスの影響で薬の需要が急増し、これにより供給が追いつかない状況が続いています。

さらに、品質管理の問題や製薬会社の製造中止も供給不足を深刻化させています。

この様な状況が、薬局や病院での在庫切れを引き起こし、医療機関や患者にとって深刻な問題となっています。 -

質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:

薬が処方箋なしでは手に入らない理由は、医師が患者さんの健康状態を評価し、適切な薬を決定する必要があるからです。

自己判断で薬を使用すると、副作用の危険が増し、薬の効果も不明確です。

処方箋には、薬の正しい使い方や使用期間が明記されており、安全に薬を使うためにはこれに従うことが大切です。

また、処方箋は薬の誤用や過剰摂取を防ぐために重要です。 -

質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:

残薬は現在、深刻な社会問題として注目されています。

薬を使い切れずに残してしまうことで、医療費の無駄が生じ、環境にも悪影響を与えています。

特に高齢者は多くの薬を処方され、残薬の管理が難しくなります。

また、残薬を自己判断で使うことで健康リスクも増します。

これに対処するために、政府や医療機関は様々な対策を講じています。 -

質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:

残薬が発生した場合は、必ず医師に伝えるべきです。

医師は、残薬の情報を基に処方内容を調整し、適切な薬の選択と量を決めてくれます。

残薬の原因を把握することで、無駄な医療費を削減し、より安全な治療を受けるための対応が可能になります。 -

質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:

薬剤師が薬について詳細に尋ねるのは、患者さん一人一人に合った最適な対応をするためです。

薬剤師は服用歴や健康状態を確認し、薬の適切な使用方法や副作用のリスクを把握することで、患者さんに最も適したアドバイスを提供します。

また、他の薬との相互作用を防ぐためにも情報が必要です。 -

質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:

薬局で残った薬をもらうことはできません。

薬の品質や安全性を保証するためには、開封後の薬を再利用することはできないとされています。

湿度や温度などの変化によって薬の品質が変わる可能性があるため、残薬は適切に処分し、新しい薬を処方してもらうことが推奨されています。 -

質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:

病院で処方された薬を薬局で一包化することはできます。

一包化とは、複数の薬を一つのパッケージにまとめることで、患者さんの服用管理を容易にするサービスです。

ただし、薬局によっては一包化の対応が異なる場合があるため、事前に電話で確認し、薬剤師と相談してから依頼することが推奨されます。 -

質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:

病院で余った薬は、環境保護の観点からも適切に処分する必要があります。

薬を通常のゴミとして捨てると、環境汚染の原因になることがあります。

多くの薬局では未使用薬の回収サービスを行っているので、余った薬を持ち込んで処分を依頼することができます。

また、地域の薬の回収プログラムも活用できるので、これらのサービスを利用して安全に薬を処分してください。 -

質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:

薬の説明書は、薬の正しい使い方や副作用に関する重要な情報が記載されていますので、捨てずに保管しておくべきです。

説明書を持っていれば、疑問や問題が生じた際にすぐに確認でき、トラブルを未然に防ぐことができます。

説明書は、薬の効果的な使用を助ける大切なガイドです。 -

質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:

使っていない置き薬でも、適切な管理が必要です。

薬は保存状態によって劣化することがあり、使用期限が切れるとその効果が失われる可能性があります。

定期的に薬を確認し、古くなったものや状態が悪くなったものは交換しましょう。

安全に薬を使うためには、管理が欠かせません。 -

質問:薬は何年くらい持つ?回答:

薬の保存状態により、有効期限は大きく変わることがあります。

一般的には、製造から1年から5年は使用可能ですが、湿気や高温にさらされると薬の効果が早く失われることがあります。

錠剤やカプセルは比較的長期間保つことができますが、液体薬はその分早く劣化するため、冷暗所で保管し、期限を確認することが重要です。 -

質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:

病院で処方された薬の有効期限は通常1年から5年ですが、保存状況が大きな影響を与えます。

錠剤やカプセルは比較的長持ちしますが、液体薬や目薬は保存期間が短くなることが一般的です。

薬のパッケージには有効期限が記載されているので、しっかり確認し、正しい保管方法で保存してください。

期限が過ぎた薬は使用せず、適切に廃棄することが推奨されます。 -

質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:

薬はすべて冷蔵庫に保管できるわけではありません。

冷蔵庫での保存が必要な薬もあれば、常温で保管すべき薬もあります。

薬のラベルや説明書には、保存方法が詳しく書かれているため、その指示に従って保管することが重要です。

冷蔵庫での保管が推奨されない薬を冷蔵庫に入れると、湿気や温度変化で品質が損なわれることがあります。

特に固形の薬剤は常温で保存するのが安全です。 -

質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:

薬局以外でのオンライン服薬指導も広く行われています。

病院やクリニックが提供するリモート医療サービスを通じて、患者は自宅で医師や薬剤師と相談し、適切な服薬指導を受けることができます。

これにより、物理的に移動する必要がなく、特に高齢者や慢性疾患を持つ人々には大変便利なサービスとなっています。 -

質問:オンラインで服薬指導は受けられますか?回答:

オンラインで服薬指導を受けることができ、これにより自宅からでも医師や薬剤師とコミュニケーションを取ることができます。

この方法は、特に身体的に移動が困難な患者や、アクセスが難しい地域に住む方にとって有効です。

ただし、オンライン服薬指導を利用する際には、インターネットの接続状態やプライバシーの保護に注意し、医療機関の指示に従うことが重要です。 -

質問:処方箋なしで買える薬はなんて呼ばれますか?回答:

処方箋なしで購入できる薬は、「市販薬」とか「OTC薬(Over-The-Counter薬)」と呼ばれています。

これらの薬は、医師の処方なしで薬局やドラッグストアで購入できるため、手軽に入手可能です。市販薬には、風邪用の薬や鎮痛剤、消化不良の薬、アレルギー用の薬などがあります。

日本国内では、これらの薬は「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」に分類され、各カテゴリに応じた規制が存在します。

例えば、第1類医薬品は薬剤師からの説明が必要ですが、第2類および第3類医薬品は登録販売者でも販売可能です。 -

質問:オンライン服薬指導は電話のみでもいいですか?回答:

オンラインでの服薬指導にはビデオ通話が必要であり、電話のみでは実施できません。

ビデオ通話を使うことで、薬剤師は患者さんの表情や体調を視覚的に確認でき、より適切な指導が行えます。

電話さんだけの場合、患者さんの具体的な状況や理解度を把握するのが難しく、指導の効果が低下する可能性があります。 -

質問:オンライン服薬指導で薬を受け取る方法は?回答:

オンライン服薬指導を利用すると、医療機関で処方された薬を効率的に受け取ることができます。

処方箋をオンラインで薬局に送信後、ビデオ通話で指導を受け、薬局から自宅に配送してもらうことができます。

配送の速さや方法は薬局によって異なり、当日中に届けられる場合もあります。 -

質問:オンライン服薬指導を受けている人の割合は?回答:

現在、オンライン服薬指導を受ける人の割合が増加しています。

特にコロナ禍の影響でオンラインでの薬の購入が広まり、UAEでは31.2%の人がオンラインで薬を購入しています。

日本でも遠隔医療の普及が進み、多くの患者がこの便利なサービスを利用している状況です。

イルコ社の商品に投稿された口コミ・レビュー

-

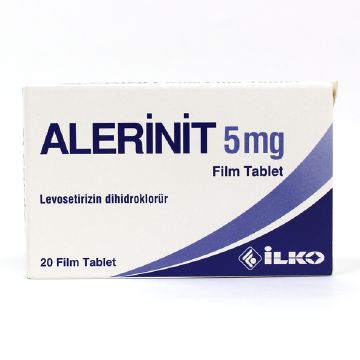

対象商品:アレリニット5mg投稿日: 2024.08.01花粉症の時期に

花粉症が辛い時期に抗アレルギー薬として内服してます。飲まないよりはかなりラクかな。私的には眠気も少ないと思いますが人によっては内服時間は注意です。

-

対象商品:アレリニット5mg投稿日: 2023.11.30ザイザルジェネリック!

アレルギー持ちで夜中急な蕁麻疹、鼻炎で救急に駆け込む事もありました。かかりつけの病院でザイザルを処方されてからは症状が緩和したのでまた処方箋を出してもらいに通院しようと思っても仕事で行けず…。

そんな時にこちらのジェネリックを知り購入しました。

効果も全く変わらず本当に助かってます。

-

対象商品:アレリニット5mg投稿日: 2023.01.10花粉症であることが分からない

以前は薬を飲んでいても鼻水や顔の痒みなどがあったのですが、今は薬が進歩したのか、薬を飲んでいると自分が花粉症であることを忘れてしまうほど何もない状態になります。副作用なども特に感じないという素晴らしい点もありますね。医学って進歩してるんですね。

-

対象商品:アレリニット5mg投稿日: 2022.02.13ザイザルのジェネリック。

効き目もあり、コスパも良く、

病院だと処方してくれる数も決められているので

まとめ買いもできとても助かっています。

常備できていつも利用させていただいてます!

-

対象商品:アレリニット5mg投稿日: 2021.04.03コストパフォーマンス最高

いつもこちらで購入させてもらっています。

病院に行かなくて良いため、通院時間や待合スペースでの待ち時間の短縮、病院に行くことでの風邪などの感染リスク等を考えたら、非常にコストパフォーマンスの良い商品です。

効き目は、処方されていたもの同様に効果がありました。 -

対象商品:アレリニット5mg投稿日: 2021.02.24花粉の季節に助かります

花粉症なので

服用しています。

ジェネリックという事で

手頃な価格で入手できるので

助かります。 -

対象商品:アレリニット5mg投稿日: 2020.03.03症状が緩和された

薬局で販売されてた抗アレルギー薬をずっと使っていたのですが、症状がひどくなってきたので思い切って医療用をこちらから購入しました。結果大正解でした。一気に症状が緩和されました。やっぱり医療用ってすごいですね。自分を信じてよかったです。

-

対象商品:アレリニット5mg投稿日: 2020.02.27必需品です

去年初めて利用してから大ファンになりました。もうアレリニットなしの生活は考えられません。慢性蕁麻疹に花粉症、寒暖差アレルギーなどで一年中薬を服用しています。まとめ買いするとめっちゃ安くなるのでいつもまとめ買いしちゃってます。

-

対象商品:アレリニット5mg投稿日: 2020.02.21保険適応除外?

巷で抗アレルギー薬が保険適応除外になるという噂が出回っています。そうなると病院でもらうのもネットで買うのも全く同じ。実際には診察代があるのでネットの方が安いです。なのでこちらのサイトも激混みになるのでは?と予想しています。

-

対象商品:アレリニット5mg投稿日: 2020.02.19顔の赤みがとれました

花粉症ではないのですが、何故か花粉が飛散する時期になると顔が赤くなり、ひどくなると痒くなります。なんだろ…?と思いながらこちらの薬を飲んでみたら著効!すぐにかゆみと赤みが消えてなくなりました。ということはアレルギーだったのか…とちょっと落ち込んでますが…。