メダファーマ

-

英語表記Meda Pharma

-

設立年月日1954年

-

国スウェーデン

-

所在地Box 906, SE-170 09 Solna, Sweden

メダファーマの遺産とMylanの革新による製品ポートフォリオの進化

メダファーマのMylanによる買収後、両社の製品ポートフォリオは大きな変革を遂げました。

メダファーマが長年にわたって開発してきた特殊医薬品と、Mylanの幅広いジェネリック医薬品ラインナップが融合することで、より包括的で多様な製品群が誕生しました。

メダファーマの主力製品であった呼吸器疾患治療薬は、Mylanの製品ラインナップの中で重要な位置を占めることになりました。

特に、「Dymista」は、アレルギー性鼻炎治療の分野で引き続き重要な役割を果たしています。

この製品は、ステロイド性抗炎症薬と抗ヒスタミン薬を組み合わせた革新的な処方により、症状の迅速な緩和と長期的なコントロールを可能にしています。

また、慢性閉塞性肺疾患(COPD)治療用の「Novolizer」も、Mylanの呼吸器疾患治療薬ポートフォリオを強化しました。

Novolizerは、独自の吸入デバイス技術を用いており、患者の使用性と薬剤の肺への到達効率を向上させています。

皮膚科領域では、メダファーマの「Elidel」クリームが、アトピー性皮膚炎の治療に引き続き使用されています。

この非ステロイド性の免疫調節薬は、特に小児や顔面の治療に適しています。

痛み管理の分野では、メダファーマの「Fentanyl」パッチが、Mylanの既存の鎮痛剤ポートフォリオに加わりました。

これにより、Mylanは慢性疼痛管理のための包括的な製品ラインナップを提供できるようになりました。

消費者向けヘルスケア製品部門では、メダファーマの「CB12」(口臭予防製品)や「Betadine」(消毒薬)などのブランドが、Mylanの一般用医薬品ポートフォリオを強化しました。

これらの製品は、Mylanが消費者向け市場でのプレゼンスを拡大する上で重要な役割を果たしています。

一方、Mylanは自社のジェネリック医薬品ラインナップをメダファーマの販売網を通じて展開することで、特にヨーロッパ市場での浸透を図っています。

例えば、高コレステロール治療薬「シンバスタチン」や抗生物質「アモキシシリン」などの汎用ジェネリック医薬品が、メダファーマの既存の販売チャネルを通じて提供されるようになりました。

さらに、Mylanは両社の研究開発能力を統合し、新たな革新的製品の開発にも注力しています。

例えば、バイオシミラーの開発では、メダファーマの特殊医薬品開発の経験とMylanのジェネリック医薬品製造のノウハウを組み合わせることで、より効率的な開発プロセスを実現しています。

「メダファーマからMylanへ」買収による成長戦略と事業拡大

2016年8月、スウェーデンを拠点とする国際的な特殊医薬品会社メダファーマは、アメリカの大手製薬会社Mylanによって買収されました。

この買収は、両社にとって戦略的な意義を持つものであり、メダファーマは1954年に設立され、60年以上にわたり独立企業として成長を続けてきました。

同社は主に呼吸器疾患、皮膚科、痛み、および消費者向けヘルスケア製品に注力し、ヨーロッパを中心に世界中で事業を展開しており、特にアレルギー性鼻炎治療薬「Dymista」や、慢性閉塞性肺疾患(COPD)治療薬「Novolizer」などの製品で知られていました。

一方でMylanは1961年に設立されたアメリカの製薬会社で、主にジェネリック医薬品の製造・販売を行っていました。

Mylanはメダファーマの買収を通じて、製品ポートフォリオの拡大や地理的拡大、研究開発能力の強化、そしてシナジー効果の創出を目指しました。

メダファーマの特殊医薬品ラインナップを取り込むことで、Mylanは自社の製品ポートフォリオを大幅に拡充し、特に呼吸器疾患や皮膚科領域での製品群は、Mylanの既存のジェネリック医薬品ビジネスを補完するものでした。

また、メダファーマは特にヨーロッパ市場で強固な基盤を持っていたため、この買収によりMylanはヨーロッパでの事業を大幅に拡大し、グローバルな製薬会社としての地位を強化しました。

さらに、メダファーマの研究開発チームと施設を獲得することで、Mylanは新薬開発能力を向上させ、ジェネリック医薬品中心の事業モデルからの脱却を目指すMylanにとって重要な戦略的意義を持つものとなりました。

両社の統合により、製造、販売、流通などの面でコスト削減と効率化が期待され、買収後、メダファーマの主力製品はMylanのブランドの下で継続して販売されることになりました。

例えば、「Dymista」や「Novolizer」といった製品はMylanの製品ラインナップに加わり、グローバル市場でのさらなる展開が図られました。

また、メダファーマが持っていた消費者向けヘルスケア製品部門も、Mylanにとって新たな成長分野となり、特に「CB12」(口臭予防製品)や「Betadine」(消毒薬)などのブランドは、Mylanの消費者向け製品ポートフォリオを強化しました。

この買収は、製薬業界の統合トレンドの一環として注目を集めました。

大手製薬会社による中堅企業の買収は、規模の経済を追求し、研究開発コストを分散させるための戦略として一般的になっています。

Meda PharmaとMylanの統合は、この業界トレンドを象徴する事例の一つとなり、買収後、Mylanはメダファーマの従業員や施設の大部分を維持し、スムーズな統合を図りました。

これにより、Meda Pharmaが培ってきた専門知識や市場での信頼を失うことなく、新たな成長戦略を推進することが可能となりました。

メダファーマの欧州基盤を活用したMylanの戦略

メダファーマのMylanによる買収は、両社のグローバル展開戦略に大きな影響を与え、特にメダファーマが持っていた欧州市場での強固な基盤は、Mylanのグローバル戦略において重要な役割を果たしました。

メダファーマはスウェーデンを本拠地としながら、ヨーロッパ全域に強力な販売網を構築しており、北欧、ドイツ、フランス、イタリアなどの主要市場で高いシェアを持っていたことがMylanにとって大きな魅力でした。

買収後、Mylanはこの欧州ネットワークを活用し、製品ポートフォリオの拡大やブランド認知度の向上、規制対応の効率化、研究開発の現地化、さらにはM&A戦略の展開を行っています。

Mylanは自社のジェネリック医薬品ラインナップをメダファーマの販売チャネルを通じて欧州市場に投入し、例えば高血圧治療薬「リシノプリル」や糖尿病治療薬「メトホルミン」などの主要ジェネリック製品が、メダファーマの既存顧客ベースに提供されるようになりました。

また、メダファーマが築いた信頼性の高いブランドイメージを活かし、「EpiPen」(エピネフリン自己注射器)などの重要製品について、メダファーマの販売網を通じた普及促進も行っています。

さらに、メダファーマが持っていた欧州各国の規制当局との関係や承認プロセスに関する知見を活用することで、Mylanは新製品の欧州市場への導入をよりスムーズに進め、欧州市場のニーズに合わせた製品開発も強化されています。

具体的には、ジェネリック製品や欧州特有の規制に対応した製剤開発が進められています。

さらに、Mylanはメダファーマの欧州での経験とネットワークを活用し、さらなる買収や提携の機会を模索し、特定の治療領域や地域でのプレゼンス強化を図っています。

その結果として、Mylanは買収後、欧州市場での売上高を大幅に増加させ、特に呼吸器疾患治療薬「Dymista」の売上が伸び、Mylanのジェネリック医薬品ポートフォリオの欧州での浸透が進みました。

また、メダファーマが強みを持っていた北欧市場では、Mylanのプレゼンスが大幅に向上し、スウェーデンやノルウェーではMylanのジェネリック医薬品が医療機関や薬局でより広く採用されるようになりました。

メダファーマの欧州販売網を活用することで、Mylanは新製品の市場導入をより効率的に行えるようになり、例えばバイオシミラー製品の欧州展開では、メダファーマの既存の営業チームや医療機関とのネットワークが大きな役割を果たしました。

一方で、Mylanはアメリカ市場でのメダファーマ製品の展開も進めており、特にアレルギー性鼻炎治療薬「Dymista」や口臭予防製品「CB12」などの消費者向け製品がアメリカ市場で新たな成長機会を見出しています。

このように、メダファーマとMylanの統合は、真のグローバル製薬企業としての地位を確立する上で重要な役割を果たしており、欧州市場での強化とアメリカ市場での新たな機会の創出により、Mylanはより均衡のとれたグローバル戦略を展開できるようになりました。

メダファーマとMylanの融合による研究開発とイノベーション

メダファーマとMylanの統合は、両社の研究開発能力を融合させ、イノベーションを加速させる大きな機会となりました。

メダファーマが持っていた特殊医薬品開発の専門知識と、Mylanのジェネリック医薬品製造のノウハウが組み合わさることで、より幅広い治療領域での研究開発が可能になりました。

特に、呼吸器疾患、皮膚科、痛み管理などの分野で、両社の強みを活かした新薬開発が進められています。

例えば、メダファーマの主力製品であったアレルギー性鼻炎治療薬「Dymista」の技術を基に、Mylanの製剤技術を組み合わせることで、より効果的で使用しやすい次世代の治療薬の開発が進んでいます。

また、Mylanのジェネリック医薬品開発の経験を活かし、メダファーマの特殊医薬品のバイオシミラー開発も加速しています。

これにより、高品質かつ手頃な価格の治療薬をより多くの患者に提供することが可能になっています。

さらに、両社の研究開発施設や人材を統合することで、研究開発の効率化とコスト削減も実現しています。

共同で最新の研究設備に投資し、AIやビッグデータ解析などの先端技術を活用した創薬プロセスの革新にも取り組んでいます。

このように、メダファーマとMylanの融合は、単なる事業規模の拡大にとどまらず、イノベーションの加速と新たな治療法の開発につながっています。

両社の強みを最大限に活かした研究開発戦略により、患者のニーズに応える革新的な医薬品の創出が期待されています。

引用 : https://www.medpointepharma.com/

引用 : https://en.wikipedia.org/wiki/Meda_AB

引用 : https://www.medpointepharma.com/aboutmeda/index.html

引用 : https://www.bionity.com/en/companies/15105/meda-pharma-gmbh-co-kg.html

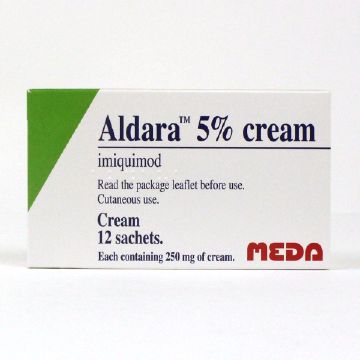

メダファーマの商品

売り切れ

アルダラクリーム5%とは アルダラクリーム5%は、イミキモドを有効成分とする外用抗ウイルス薬です。 この薬剤は、主に尖圭コンジローマ(性器いぼ)の治療に使用されます。 アルダラクリーム5%は、免疫系を活性化することで、ウイルスに感染した細胞を攻撃し、いぼの消失を促進します。 従来の治療法(冷凍凝固療法や外科的切...

- 有効成分

- イミキモド

よくあるご質問(FAQ)

-

質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:

製薬会社の中には、特定の分野の医薬品に特化している「スペシャリティファーマ」と呼ばれる会社が多くあります。

例えば、日本の参天製薬、ノボノルディスクファーマ、マルホ、そしてスウェーデンのメダファーマなどです。

薬は命にかかわる重要なものなので、常に安定的に供給するよう努めています。

しかし、2020年の小林化工のように不祥事を起こして製造が停止する会社があると、その分野の薬が不足することがあります。

これは、特化した会社が他の分野の薬をすぐに作ることができないためです。

このため、薬が一時的に手に入りにくくなることがあります。 -

質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:

薬は需要を予測して製造計画を立てていますが、予測できない病気もたくさんあります。

また、多くの製薬会社は特定の分野に特化しているため、供給が不足している薬を代わりに製造できる会社は限られています。

たとえば、スペシャリティファーマと呼ばれる企業は特定の領域の医薬品に特化しています。

具体的には、眼科の医薬品を扱う参天製薬や、皮膚疾患の治療薬を提供するマルホ、そしてスウェーデンのメダファーマなどがあります。 -

質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:

処方箋が必要な薬は「医療用医薬品」と呼ばれます。これらの薬は効果が強い一方で、副作用のリスクも高いため、医師や薬剤師の指導のもとで正しく使う必要があります。

そのため、処方箋を持っていないと購入できません。

医療用医薬品を製造する会社には、特定の分野に特化した「スペシャリティファーマ」が多くあります。

たとえば、眼科領域の薬を製造する参天製薬、皮膚疾患の治療薬を提供するマルホやスウェーデンのメダファーマなどがあります。 -

質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:

残薬は医療費の増加にも繋がり、社会問題となっています。

医療費の中で薬剤費は約2割を占めており、残薬が医療費を押し上げていると考えられています。

特に、残薬の多くは医療用医薬品です。

医療用医薬品は、特定の分野の薬のみを製造するスペシャリティファーマによって作られることが多いため、供給と需要のバランスが取れなくなることがあります。 -

質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:

薬は治療に必要な量が処方されるため、通常は残ることはありません。

しかし、実際には薬を勝手にやめたり、飲み忘れたりして余ってしまうことがあります。

再診時に病気が再発したり悪化したりしていると、医師は治療方針を変更し、薬の変更も検討します。

処方された薬をきちんと飲まなかったことが原因の可能性を医師が知っていれば、正しい判断ができるようになります。 -

質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:

薬剤師は、医師が処方した薬の名前が正しいかを確認したり、患者さんが普段飲んでいる薬について医師に伝え忘れていないかをチェックします。

これにより、最終的に処方箋通りの薬を正しく渡すかどうかの判断をしています。

医師は病気に最適な薬を処方しますが、薬剤師は薬に関する詳しい知識を持っているため、薬の適正な使用を確認する役割を担っています。 -

質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:

薬局で取り扱う薬の多くは医療用医薬品で、これには処方箋が必要です。

そのため、たとえ薬が余っても、処方箋がないとお渡しすることはできません。

医療用医薬品は日本だけで1万3000品目以上あり、参天製薬(眼科領域)、マルホ(皮膚疾患領域)、スウェーデンのメダファーマなどのスペシャリティファーマが製造していることが多いです。 -

質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:

2017年の調査では、高齢者の約1割が一度に10種類以上の薬を処方されることがあるとわかっています。

たくさんの種類の薬を処方されると、薬の取り出しに時間がかかり、どれを飲んだのかわからなくなることがあります。

この様な問題を解決するために、複数の薬を一回分ずつ個別に包装する「一包化」という方法があります。

基本的には医師に処方箋にその指示を書いてもらう必要がありますが、薬局で一包化のサービスを提供しているところもあります。

詳しくは薬局で相談してみてください。 -

質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:

医師から処方された薬は、指示通りに飲み切るのが理想ですが、飲み忘れや受診の間隔によって余ってしまうこともあります。

余った薬がある場合は、薬局に持って行くことをおすすめします。

薬局では、余った薬の再利用が可能なサービスを提供していることがありますし、品質に問題がなければ、次回の処方量を調整するために医師に連絡してくれることもあります。 -

質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:

一般用医薬品(OTC医薬品)の説明書や外箱には、服用方法や副作用、保管方法などの大切な情報が書かれています。

これらの情報は薬を使い切るまで保管して、必要な時に確認できるようにしておきましょう。

医療用医薬品については、処方時に薬剤師から説明があるので、その指示に従って服用してください。 -

質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:

置き薬は江戸時代から続く仕組みで、現代でも非常に便利なシステムです。

これを配置薬とも呼びます。

具体的には、家庭に薬を定期的に届けてくれる会社があり、日本で最も大きな配置薬会社は富士薬品です。

例えば、子どもが小さくて外出が難しい時や、ネットで薬を頼んでも届くのが翌日になる場合などに、置き薬が家にあれば、必要な時に必要な分だけ使うことができます。

使わなければ料金も発生しないので、とても便利な仕組みです。 -

質問:薬は何年くらい持つ?回答:

薬は未開封の状態であれば、製造から数年は効き目が保たれるように作られています。

しかし、自宅や会社などで保管する場合、保管条件によって使用できる期間が短くなることがあります。

インターネットやドラッグストアで購入できるOTC医薬品(処方箋が不要な薬)には、外箱に使用期限が記載されていますので、その期限を守って使用してください。

病院で処方された医療用医薬品には使用期限の記載がないことが多いですが、基本的には処方された期間内に使い切るようにしましょう。 -

質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:

病院でもらう薬には使用期限が記載されていないことがありますが、正しく服用していれば、薬が使用期限を過ぎても効果がなくなることはありません。

ただし、飲み忘れなどで薬が余った場合は、薬局で相談するのが良いでしょう。

以下は、薬の形状ごとの一般的な使用期限です。

錠剤・カプセル剤・粉薬(再分包されていないもの):約1年

一包化された薬、薬局で分包された粉薬など: 約6ヵ月

シロップ剤:原液は約3ヵ月、水を加えた場合は最大7日

坐薬:約1年

目薬:開封後は約1ヵ月、開封前:は約1年

塗り薬:開封後は約3ヵ月、開封前は約1年 -

質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:

薬だけでなく、冷蔵庫を保管庫代わりに使われている方は多いかもしれません。

一般的な薬は湿気にとても弱いです。

冷蔵庫からの出し入れで結露が生じることはよくあり、それが薬の成分に影響を及ぼすことが考えられるため、「薬はすべて冷蔵庫保管」というのは間違った認識になります。

「冷所保管」するよう指示された薬は、冷蔵庫に保管していただけます。 -

質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:

これまで薬の服薬指導は対面で行うのが基本とされていましたが、2019年には調剤を行った薬局内でのオンライン服薬指導が認められました。

さらに2022年には、薬局に所属し調剤を担当する薬剤師と連絡が取れる場所であれば、薬局以外でもオンライン服薬指導ができるように法律が改正されました。 -

質問:オンラインで服薬指導は受けられますか?回答:

服薬指導をオンラインで行うことは可能です。2019年に改正された薬機法によりオンライン服薬指導が可能になりました。

また、オンラインによる服薬指導は、映像と音声によるものが原則でしたが、新型コロナ渦の際は暫定的な措置により音声のみでの服薬指導は可能になっていました。

現在は緩和措置期間が終了し、再度映像と音声が必要になっています。 -

質問:処方箋なしで買える薬はなんて呼ばれますか?回答:

処方箋が必要な医薬品は医療用医薬品と呼ばれています。

処方箋なしで購入できる薬は、OTC医薬品または一般用医薬品と呼ばれていて、インターネットやドラッグストアで入手することができます。

また数は少ないですが、一般用医薬品の他に、医療用医薬品に比べ、効能、効果や副作用が人体に対してマイルドで安全な、要指導医薬品というものもあります。 -

質問:オンライン服薬指導は電話のみでもいいですか?回答:

オンライン服薬指導では、情報を正確に伝えるために映像と音声の両方を使用することが原則となっています。

しかし、コロナ渦の際には、多くの服薬指導が必要となり、緊急避難措置として電話だけでのオンライン服薬指導が許可されました。

現在、緊急避難措置は解除され、以前のようにオンライン服薬指導には映像と音声の両方を使用することが求められています。 -

質問:オンライン服薬指導で薬を受け取る方法は?回答:

オンライン服薬指導で薬を受け取るには、まず病院で受診して処方箋をもらう必要があります。

処方箋を手に入れたら、それを薬局に送ります。

その後、オンラインで服薬指導を受けます。

指導を受けた後は、オンラインで支払いを済ませれば、ほとんどの場合、自宅まで薬が配送されます。 -

質問:オンライン服薬指導を受けている人の割合は?回答:

オンライン服薬指導の普及率は、デロイトトーマツ社の調査によると、2021年の利用率は5.3%、2022年は6.3%でした。

またオンライン診療の利用率は2021年は5.9%、2022年は6.8%でした。

普及率があまり伸びていない理由は、オンライン服薬指導を受ける前に診察を受けて処方箋を入手しないといけないためではないかと思われます。

メダファーマ社の商品に投稿された口コミ・レビュー

-

対象商品:アルダラクリーム5%投稿日: 2022.09.09やっと治った

ただのイボだと思って普通のいぼ用の軟膏を使いまくってたのですが一向に治らず…。なのでちゃんと調べたらコンジローマという性病らしいということが分かったのでアルダラクリームを使ったら治すことができました。ちゃんと調べないとダメですね…。

-

対象商品:アルダラクリーム5%投稿日: 2021.08.13気持ちの悪いイボイボ

急にペニスの幹部分に気持ちの悪いイボイボができました。直径2㎜くらいの小さいツヤツヤとしたいぼが密集しています。調べたらコンジローマの可能性が高いので早速こちらの薬を試してみることにしました。すると著効。すぐにイボが小さくなっていきました。

-

対象商品:アルダラクリーム5%投稿日: 2021.05.20体力が低下すると

コンジローマの特効薬です。この病気は本当に粘着性がありますね。薬を塗ると治るのですが、体力が低下したりすると出てきます。ということで、私はこちらのアルダラクリームが欠かすことができません。価格的にも良心的なので助かります。

-

対象商品:アルダラクリーム5%投稿日: 2019.10.14あの男の仕業か…

一月ほど前に同窓会で久しぶりに会った男とワンナイトラブしました。そして今大事なとこにイボが沢山…。すぐにあの男の仕業かと分かりました。すぐにこちらのサイトからアルダラクリームを購入して事なきを得ましたが、ほんと、性行為には注意が必要ですね。

-

対象商品:アルダラクリーム5%投稿日: 2018.12.14イボが消えた

陰部周辺の出来てた嫌過ぎるイボイボ…。めっちゃ気になったので調べてみるとコンジローマの疑いが。慌てて当サイトからこのクリームを購入しました。すぐに塗布して様子をみるとみるみる小さくなってくれたので胸をなで下ろしています。その後、無事イボは消えてなくなりました。

-

対象商品:アルダラクリーム5%投稿日: 2018.11.29塗ってすぐはしちゃだめ

塗ってすぐに性行為したらダメらしいので気をつけています。できてしまったイボは痛みやかゆみはないんだけどやっぱり違和感はあったので、だんだん治ってきてほっとしています。これって再発するのかな?また薬使えばいいけど、してほしくないな~

-

対象商品:アルダラクリーム5%投稿日: 2018.11.27何回も病院に行きたくないし

尖圭コンジローマに初めてなったのはもうだいぶ前だけど、たまに再発するんですよ。最初の時は病院に行ったけど何回も行きたくないし、そのときにもらった薬と同じ成分っていうからこれを買いました。同じように効くので最近はずっとこれ。

-

対象商品:アルダラクリーム5%投稿日: 2018.10.30ヘンなところにイボが…

ヘンなところにイボができたな~??と思っていたら、調べてみたら尖圭コンジローマというれっきとした性病でした(号泣)めっちゃへこんで途方にくれたけど、なんとか通販で買える薬を見つけることができてよかったです。効果てきめんでした!

-

対象商品:アルダラクリーム5%投稿日: 2018.10.29塗るだけで治る

ペニスの茎部分にできた謎のイボ。触るとちょっと痒く硬くシコっています。ちょっと怖くなり友人に効くとコンジローマという性病の可能性が高いと。。すぐに怖くなってこちらのサイトから薬を購入して塗りまくりました。現在、薬を使いだしてから1週間目ですがほぼ消えてなくなりました。

-

対象商品:アルダラクリーム5%投稿日: 2018.09.03洗い流すこと

この性病薬は塗布した翌日に必ず水で洗い流さないといけません。お肌の強い人は大丈夫かもしれませんが、弱い人は大変なことになることがあるので注意が必要です。その他は特に注意することはありませんが、治るまで性行為をしてはいけません。