チェシファーマ

-

英語表記Chiesi Farmaceutici

-

設立年月日1935年

-

代表者Giuseppe Accogli

-

国イタリア

-

所在地Via Palermo, 26/A, 43122 Parma, Italy

チェシファーマの持続可能な成長を支える「Patients, Planet, People, Prosperity」理念

チェシファーマは、1935年に設立されたイタリアの製薬企業であり、80年以上にわたり医療分野で革新を続けてきました。

家族経営の企業として、患者の健康と社会全体の福祉に貢献することを最優先に考え、科学的な知識と革新技術を融合させた製品開発に注力しています。

特に呼吸器疾患、新生児医療、希少疾患の分野での研究開発に力を入れており、その成果は世界中の患者に広く活用されています。

企業の理念として掲げている「Patients, Planet, People, Prosperity(患者、地球、人々、繁栄)」は、チェシファーマの活動全体を支える基本的な指針となっています。

患者にとって最良の治療を提供するだけでなく、地球環境への配慮、人々の幸福、そして持続可能な繁栄を実現するために、同時に働きかけるというアプローチです。

この四つの柱を基に、Chiesiは持続可能な開発を目指し、企業の成長と社会的貢献を両立させることを目指しています。

特筆すべきは、チェシファーマが2019年に取得したB Corp認証です。

B Corpは、ビジネスが社会や環境に与える影響を評価し、厳しい基準を満たした企業に与えられる国際的な認証です。

この認証を得るために、チェシファーマは環境負荷の低減、従業員の福祉向上、地域社会への貢献など、さまざまな面で責任ある企業活動を展開しています。

特に、製薬業界における環境問題への取り組みとして、呼吸器治療薬のプロペラントガスの代替技術開発などが進められており、持続可能な製品設計にも積極的です。

また、チェシファーマは研究開発にも大きく投資しており、呼吸器疾患の治療薬「Foster」や「Clenil」、新生児医療で使用される「Curosurf」など、革新的な製品を市場に投入してきました。

これらの製品は、患者の生活の質を向上させるだけでなく、医療従事者からも高い評価を受けています。

チェシファーマの呼吸器疾患への革新的なアプローチ

チェシファーマは1935年にイタリアのパルマで設立された、グローバルな製薬企業です。

特に呼吸器疾患治療分野で世界的に高い評価を得ており、喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)を対象とした革新的な治療薬を提供しています。

同社の製品には、広く使用されている「Clenil」や「Foster」などがあり、これらの吸入薬は患者の症状緩和に効果的で、日常の管理において高い利便性を提供します。

Chiesiは、患者のQOL向上に焦点を当て、治療法の開発において持続可能性とイノベーションを追求しています。

Chiesiの強みの一つは、環境保護への取り組みです。

特に、従来のHFAプロペラントから、環境に優しいHFOプロペラントを用いた吸入器の開発に成功しており、製品の環境負荷を大幅に削減しています。

この技術革新により、チェシファーマは医療分野での環境問題解決にも貢献しています。

2025年までに二酸化炭素排出を大幅に削減し、サステイナブルな製品開発を進める計画を掲げており、企業としての責任感が強く表れています。

また、チェシファーマは呼吸器領域以外にも、希少疾患や新生児医療、移植医療といった専門分野にも力を入れており、これらの領域での治療薬の研究開発を積極的に進めています。

例えば、希少疾患に対しては、従来の治療法が十分でない領域に新たな選択肢を提供することを目指しています。

新生児医療では、早産児や新生児呼吸障害を対象とした薬剤の開発に取り組み、多くの生命を救うことに寄与しています。

チェシファーマは、研究開発においてもグローバルな視点を持ち、世界各国にR&Dセンターを設置しています。

革新的な治療法の発見を目指し、様々な大学や研究機関との連携を深めることで、患者に最先端の医療を提供することを目標に掲げています。

このように、チェシファーマは呼吸器治療分野をはじめとした医療分野において、革新性と環境意識を持ち合わせた企業として、持続可能な未来を見据えた活動を展開しています。

チェシファーマの希少疾患と新生児医療への取り組み

チェシファーマは、希少疾患や新生児医療の分野で革新的な治療法を提供するグローバルな製薬企業です。

特に新生児呼吸窮迫症候群(RDS)の治療薬「Curosurf」は、同社の代表的な製品であり、世界中で多くの新生児の命を救っています。

Curosurfは、未熟児における肺のサーファクタント(肺が正常に機能するために必要な物質)の不足を補うために使用され、ポラクタントアルファという成分を含んでいます。

この薬剤は、呼吸機能を改善することで、RDSを抱える新生児の生存率を大幅に向上させており、特に未熟児医療において欠かせない存在です。

さらに、Chiesiは希少疾患の治療にも積極的に取り組んでいます。

2020年に「Chiesi Global Rare Diseases」部門を設立し、リソソーム蓄積障害や希少血液疾患、眼科疾患などの領域に焦点を当てた治療薬の研究開発を進めています。

この部門の設立は、世界中の希少疾患患者に対して新しい治療法を提供し、彼らの生活の質を向上させることを目的としています。

希少疾患は治療法が限られているため、チェシファーマの取り組みは患者にとって重要な希望となっています。

具体的には、リソソーム蓄積障害であるアルファ-マンノシドーシスやネフロパシーシスチノーシスの治療薬を市場に投入し、さらにFabry病に対する治療薬の開発も進めています。

チェシファーマの研究開発は、希少疾患の治療においても極めて革新的です。

例えば、リソソーム蓄積障害に対する治療薬の開発は、これまで治療法が存在しなかった患者にとって大きな救いとなっています。

さらに、チェシファーマはFabry病の治療に向けた薬剤「Pegunigalsidase alfa」の開発を進めており、現在臨床試験の第3相に入っています。

これは、同社が希少疾患に苦しむ患者に対して新しい治療選択肢を提供するための重要なステップです。

チェシファーマのグローバルな事業展開は、希少疾患や新生児医療だけでなく、同社の社会的責任や科学的革新に対する強いコミットメントを反映しています。

イタリア・パルマを本拠地としながら、チェシファーマは世界中に拠点を持ち、29か国で事業を展開しています。

研究開発はパルマを中心に、フランス、アメリカ、イギリス、スウェーデンなどでも行われており、同社のグローバルなネットワークを活用して新薬の開発と市場展開を進めています。

また、チェシファーマは環境保護にも力を入れており、持続可能な未来の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

チェシファーマの持続可能な未来への投資と戦略

チェシファーマは、環境への配慮と持続可能なビジネス運営を重視している企業です。

特に、新生児医療や希少疾患に対する革新的な治療法の開発に加えて、環境への影響を最小限に抑える取り組みを行っています。

たとえば、新生児呼吸窮迫症候群(RDS)の治療薬「Curosurf」は、未熟児の肺機能を改善し、多くの命を救う重要な役割を果たしてきました。

Curosurfは、世界中の新生児医療において欠かせない薬剤であり、Chiesiの科学的革新を象徴する製品です。

さらに、チェシファーマは希少疾患分野にも力を入れており、2020年には「Chiesi Global Rare Diseases」部門を設立しました。

この部門では、リソソーム蓄積障害や希少血液疾患、眼科疾患などの治療薬を開発し、限られた治療選択肢しかない患者に新たな希望を提供しています。

この取り組みは、チェシファーマの社会的使命感と患者の生活の質を向上させるという企業理念に基づいています。

また、環境保護への取り組みとして、チェシファーマは2035年までに温室効果ガスの排出をゼロにするという目標を掲げています。

この目標達成に向けて、製品のライフサイクル全体での環境影響を評価し、包装材の改善や製造プロセスにおけるエネルギー使用量の削減を進めています。

特に、吸入器具に使用されるプロペラントガスの温室効果ガス(HFA)を代替する新しい低炭素プロペラントの開発により、吸入器の炭素排出量を90%削減する計画を進めています。

この取り組みに約3億5000万ユーロを投じ、2025年までに新しい吸入器を市場に導入する予定です。

加えて、サプライチェーン全体での持続可能性向上のために、パートナー企業との協力体制を強化しています。

チェシファーマは、供給業者の環境と社会的なパフォーマンスを評価するためのツールを活用し、サプライチェーン全体での持続可能な取り組みを推進しています。

これにより、チェシファーマは「EcoVadisプラチナメダル」を受賞し、環境と社会的責任におけるリーダーシップが評価されています。

よくあるご質問(FAQ)

-

質問:なぜ薬がないのでしょうか?回答:

薬が不足する理由には、製造工程や品質管理に関する問題があります。

製薬工場での問題が薬の供給に影響を与え、原材料の供給不足も加わります。

コロナ禍による供給網の混乱や急激な需要増加が、薬の供給をさらに難しくしています。

さらに、一部の製薬会社が経済的な理由から製造を中止することも、薬不足の一因とされています。 -

質問:なぜ薬が供給不足になるのでしょうか?回答:

薬の供給不足は、製造過程での不具合や品質問題から生じることが多いです。

製薬工場でのトラブルや品質管理の不備が原因で、薬の供給に遅れが生じる場合があります。

さらに、原材料の供給が追いつかないことで、生産が遅れることもあります。

コロナウイルスの影響で、世界の供給網が混乱し、原材料の調達が困難になっている点も影響しています。

また、パンデミックによって薬の需要が急増し、供給が不足しているのも要因です。 -

質問:なぜ処方箋がないと薬はもらえないのか?回答:

薬局で処方箋がないと薬をもらえないのは、薬の適正な使用を保障するためです。

医師が作成した処方箋は、患者の病気や体調に応じた正しい薬と量を示しており、これを基に薬局が薬を調剤します。

処方箋なしでは、薬の使用が適切かどうか判断が難しく、副作用や不必要なリスクが増加する恐れがあります。 -

質問:残薬は社会問題になっていますか?回答:

社会的な視点から見ると、残薬は深刻な問題です。

患者が処方された薬を使い切らないことで、医療費の浪費や環境問題が発生しています。

また、残薬の誤用が健康に及ぼすリスクも大きく、特に複数の薬を扱う高齢者にとっては効果的な管理が求められています。 -

質問:残薬は医師に伝えるべきですか?回答:

手元に残薬がある際には、医師にその状況を伝えることが大切です。

残薬の状況を把握した医師は、次の処方をより適切に行うことができ、無駄な薬の使用や過剰摂取を防げます。

これによって、患者さんの健康状態を最適に保つことが可能です。 -

質問:薬剤師がなぜ薬について聞いてくるのですか?回答:

薬剤師が薬のことを尋ねるのは、患者の健康を最優先に考えているからです。

薬の相互作用やアレルギーのリスクを確認し、患者が薬を正しく使えるようにサポートします。

これにより、副作用を防ぎ、治療の効果を高めるために必要な情報を提供することができます。 -

質問:薬局で残った薬はもらえますか?回答:

薬局で余った薬をもらうことは原則としてできません。

これは薬の安全性を守り、効果を確実にするための規定です。

残った薬は適切な方法で廃棄され、薬局に返すことで環境保護にも貢献できます。

薬の自己使用はリスクが伴うため、医師や薬剤師のアドバイスを受けることが重要です。 -

質問:病院でもらった薬は薬局で一包化できますか?回答:

病院で処方された薬を一包化してもらうために、薬局に依頼することができます。

一包化サービスとは、各服用時間ごとに薬を個別に包装するもので、服薬の管理が簡単になるメリットがあります。

ただし、事前に薬局に連絡して、一包化の対応が可能かどうかを確認する必要があります。

また、一包化には追加の料金がかかることがありますので、その点も含めて確認しておくと良いでしょう。

特に複数の薬を服用している方には、非常に役立つサービスです。 -

質問:病院で余った薬はどうすればいいですか?回答:

処方された薬が余ってしまった場合は、薬局または医療機関に返却するのが適切です。

自宅で薬を保管することは、誤用のリスクがあり、また他人が誤って使用する可能性もあるため非常に危険です。

加えて、薬は環境に対する影響も考慮し、適切な方法で処分する必要があります。

薬局で相談すれば、正しい廃棄方法を教えてもらえるので、自己判断で薬を使わず、医療機関に相談しましょう。 -

質問:薬の説明書は捨ててもいいですか?回答:

薬の説明書は、捨てるべきではありません。

説明書には薬の正しい使い方や副作用のリスク、保管方法が詳細に書かれており、これらは薬を安全に使うために不可欠です。

副作用が現れた場合や服用に関して不明点がある時に、説明書を参照することで適切な対応が可能です。

常に説明書を手元に置いておくことが大切です。 -

質問:置き薬は使ってなくてもいいの?回答:

置き薬を使っていない場合でも、定期的な確認が必要です。

薬の有効期限が切れていると、期待される効果が得られず、逆に健康に悪影響を及ぼすこともあるためです。

定期的に薬の状態を確認し、必要に応じて配置薬の担当営業者や薬剤師に相談して交換することが重要です。

使っていなくても、置き薬は適切に管理し、いつでも安全に使用できる状態を保つことが大切です。 -

質問:薬は何年くらい持つ?回答:

薬の有効期間は、一般的に1年から5年です。

ただし、具体的な期間はその薬の特性や製造過程により異なるため、パッケージやラベルに記載された有効期限に従うことが大切です。

期限が過ぎた薬は効果が減少し、副作用のリスクも増しますので、使用を避けるようにしましょう。

薬の適切な保管が、効果的な使用を可能にします。 -

質問:病院でもらった薬は何年もつ?回答:

病院で処方された薬の有効期限は、一般に1年から5年とされていますが、薬の種類によって異なることもあります。

特に、有効期限を過ぎた薬は効果が低下し、副作用のリスクが高まるため、期限内に使用することが望ましいです。

病院では、処方される薬の有効期限が明示されていない場合も多く、指示された服用期間に従って使い切るのがベストです。

また、時々しか使用しない頓服薬については、受け取る際に有効期限を確認することをおすすめします。 -

質問:薬は冷蔵庫に保管してもいいですか?回答:

薬を冷蔵庫で保管するかどうかは、その薬の種類によります。

多くの錠剤やカプセルは室温保存が推奨されていますが、坐薬や液体の薬は冷蔵庫での保存が適している場合もあります。

冷蔵庫が最適かどうかは、薬の保管指示によって異なるため、必ず薬剤師や医師に確認することと、薬のパッケージをチェックすることが大切です。 -

質問:薬局以外でオンライン服薬指導はできますか?回答:

オンラインでの服薬指導は、薬局以外でも受けることができます。

これらの医療機関は遠隔医療サービスを提供しており、自宅にいながら専門家と相談することが可能です。

特に、移動が難しい方や地方に住んでいる方にとって便利なサービスです。

さらに、オンラインで指導を受けた後、薬局から自宅に直接薬が配送されるサービスも利用可能です。 -

質問:オンラインで服薬指導は受けられますか?回答:

オンラインでの服薬指導は現在、幅広く提供されています。

薬局だけでなく、多くの医療機関でも遠隔での指導が行われており、自宅からでも薬剤師とコミュニケーションが取れます。

このサービスは、移動が困難な方や遠方に住んでいる方にとって特に便利です。

オンライン指導を利用する際は、インターネット接続を確認し、プライバシー保護に気をつけることが重要です。 -

質問:処方箋なしで買える薬はなんて呼ばれますか?回答:

処方箋がなくても購入できる薬は、市販薬またはOTC薬として知られています。

OTCとは「Over The Counter」の略で、これらの薬は薬局やドラッグストアで手軽に購入することができます。

具体的には、風邪薬、鎮痛剤、胃腸薬、アレルギー薬、そして外用薬(軟膏やクリーム)が含まれます。

これらの市販薬は、軽度な症状や一時的な体調不良を緩和するためのものですが、使用時にはパッケージや説明書に従って適切に取り扱うことが必要です。 -

質問:オンライン服薬指導は電話のみでもいいですか?回答:

オンライン服薬指導では、電話だけでの対応は不可です。

ビデオ通話を用いて薬剤師と顔を合わせて指導を受けることが求められます。

これにより、薬の適正使用や患者の状況をより詳細に把握できるためです。

電話では十分な情報が得られず、適切な指導が難しいため、ビデオ通話が義務付けられています。 -

質問:オンライン服薬指導で薬を受け取る方法は?回答:

オンライン服薬指導後の薬の受け取りには、2つの方法があります。

一つは、自宅に薬が配送されることです。

これにより、薬局から直接自宅に薬が届けられるため、移動の必要がありません。

もう一つは、近隣の薬局で薬を直接受け取る方法です。

どちらの方法を選ぶかは、事前に医療機関に確認しておくと安心です。 -

質問:オンライン服薬指導を受けている人の割合は?回答:

オンライン服薬指導の利用者は急速に増加しています。

特にCOVID-19パンデミックの影響で、遠隔医療の需要が急増し、このサービスの利用が広がっています。

現在、22.7%の人がオンラインで服薬指導を受けたことがあるとされています。

オンライン服薬指導の利用者は今後も増える見込みです。

医療のデジタル化が進展するにつれて、このサービスの重要性は一層高まっていくと思われます。

チェシファーマ社の商品に投稿された口コミ・レビュー

-

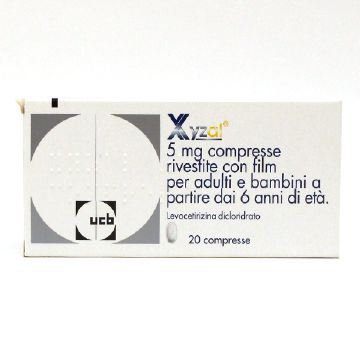

対象商品:ザイザル5mg投稿日: 2021.12.22花粉症に!

家族中がアレルギー体質なので、ちょっとした蕁麻疹や花粉症などにいつも使っており大変助かっています。ザイザルはあまり眠くならないのが良いですね。

-

対象商品:ザイザル5mg投稿日: 2021.02.19初めてですが効きました

市販の鼻炎薬を飲んでいたのですが、最近、ちょっと効きが悪くなってきたのでこちらの薬に変えてみました。初めてだったのでちょっと不安だったのですがよく効いてくれました。朝飲むと夕方くらいまで症状を抑えてくれます。コスパもいいですね。

-

対象商品:ザイザル5mg投稿日: 2018.03.23くしゃみ鼻水が止まりました!

軽い花粉症症状は以前からありましたが、今年から本格的に目もかゆくなり、朝からくしゃみの連発でした。

薬を飲みなれていないので、軽めのお薬を探していた所、就寝前に1錠で良く、キツくないこのお薬に出会いました。

飲んで寝た翌日は、確実に目のかゆみ、くしゃみ鼻水が止まります!

外出しない日は飲まずに過ごすようにしているので、飲んだ人のまない日の症状の違いが顕著にわかります。

このお薬を選んで良かったです。

お薬自体は小粒で、1回1錠なので錠剤の苦手な方でもすぐに飲めると思います。

-

対象商品:ザイザル5mg投稿日: 2017.05.12良かったです!

口こみ通り、効果ありました。また購入予定しようと思っています。外出時などに飲む回数が少し多かったのですが、特に副作用もありませんでした。

-

対象商品:ザイザル5mg投稿日: 2017.04.04効きます!

小さい頃から花粉症で、いつも2月の末頃からクシャミ鼻水に悩まされます。なかなか病院へ行けないので、色々調べてこちらを購入してみました。結果、自分に合っているようです。ほぼ症状が出なくなり、助かっています。

-

対象商品:ザイザル5mg投稿日: 2017.01.111日1錠で!

寝る前に1錠内服するだけでいいというのはありがたいです!そんなに眠気も感じませんでしたが、やっぱり日中眠くなると辛いですからね。効果もまずまずと言ったところでしょうか。これからの花粉の時期には手放せません。

-

対象商品:ザイザル5mg投稿日: 2017.01.04飲みやすいです

秋と春の花粉症予防のため購入。

粒が小さくとても飲みやすい大きさです。そして1日1回で済むし

眠気も比較的少なくて良いです。私には合っていて、効き目もばっちりでした。

-

対象商品:ザイザル5mg投稿日: 2016.05.04鼻や喉は乾きませんでした

鼻水を止めるというよりも、鼻の炎症を抑えるような感じです

鼻の通りは良くなりますが、鼻水は普通に出てました

しかし、鼻水が止まる他の薬は、同時に鼻や喉が渇いて痛いくらいなので、これくらいがちょうどいいのかもしれません -

対象商品:ザイザル5mg投稿日: 2016.04.27すごい!

毎年、重度の花粉症でなんの薬飲んでも効かんかったのにザイザルはすぐに効く!これ無かったら春生きれないかもレベル。これからもお世話になろうと思います。オススメです

-

対象商品:ザイザル5mg投稿日: 2016.04.19やはり効く

花粉の多い地域に住んで居るので、2〜5月は毎年大変。

医者でずっと処方されてますが、年によって期間が違うので予備に購入です。

眠くなり難いし、不快感なく花粉の季節を過ごせます。