ボリコナゾール

-

カナボリコナゾール

-

英語名Voriconazole

-

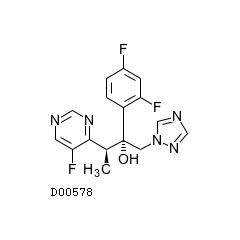

化学式C16H14F3N5O

-

分子量349.3105 g/mol

ボリコナゾールの主な適応症

ボリコナゾールは、深在性真菌症の治療に用いられる強力な抗真菌薬です。

アスペルギルス症やカンジダ症など、生命を脅かす可能性のある重篤な真菌感染症に対して効果を発揮します。

主な適応症は以下の通りです。

-

侵襲性アスペルギルス症

肺や他の臓器に影響を与えるアスペルギルス感染症の治療に効果的です。

特に、免疫不全患者や重症患者に発症しやすい症状です。 -

カンジダ血症

血液中にカンジダ菌が侵入した状態で、全身に影響を及ぼす危険な感染症です。

ボリコナゾールは、この症状に対して高い効果を示します。 -

食道カンジダ症

食道に発生するカンジダ感染症で、嚥下困難や胸やけなどの症状を引き起こします。 -

フサリウム症

免疫不全患者に発症しやすい稀な真菌感染症で、皮膚、肺、血液などに影響を与えます。 -

スケドスポリウム症

皮膚や肺、中枢神経系に影響を与える真菌感染症で、ボリコナゾールが第一選択薬となることがあります。

副作用と注意点

ボリコナゾールの主な副作用には以下のようなものがあります。

-

視覚障害

一時的な視覚の変化(光がぼやけて見える、色の知覚の変化など)が報告されています。

症状は通常一過性で、薬の中止とともに改善します。 -

肝機能障害

肝酵素の上昇や黄疸などの症状が現れることがあります。

定期的な肝機能検査が必要です。 -

皮膚反応

発疹や光線過敏症が起こることがあります。

日光や紫外線を避ければ問題ありません。 -

QT間隔の延長

心電図上でQT間隔が延長することがあり、不整脈のリスクが高まる可能性があります。 -

幻覚や錯乱

まれに、幻覚や錯乱などの精神症状が現れることがあります。 -

電解質異常

特にナトリウムやカリウムの異常が起こることがあります。

定期的な電解質のモニタリングが必要です。

投与中の注意事項

治療中は定期的に肝機能検査、腎機能検査、電解質検査を行う必要があります。

また、視覚障害が現れた場合は、自動車の運転や機械の操作を避けてください。

アルコールとの相互作用は比較的少ないですが、肝臓への負担を考慮し、治療中は過度の飲酒を控えることが望ましいです。

妊娠中や授乳中の使用については、リスクとベネフィットを慎重に検討する必要があります。

ボリコナゾールは、重篤な真菌感染症に対して高い効果を示す薬剤ですが、副作用や薬物相互作用のリスクがあるため、医師の指示に従って適切に使用することが極めて大切です。

また、症状の変化や副作用の兆候に注意を払い、異常を感じた場合は速やかに医療機関に相談しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

-

質問:ボリコナゾールは何の薬ですか?回答:

ボリコナゾールは抗真菌剤で、様々な真菌症に効果があります。

効果がある菌類は以下の通りです。

・カンジダ

・アスペルギルス

・クリプトコックス

・スケドスポリウム

・フサリウム

ボリコナゾールは分子量349.31のアゾール系抗真菌剤で、真菌細胞の膜成分の生合成を阻害することにより抗真菌作用が現れます。

時折、肝機能障害などの重篤な副作用を発現することがあるので注意が必要です。 -

質問:ボリコナゾールはなぜ食間に服用するのですか?回答:

ボリコナゾールには注射と内服どちらのタイプもあります。

内服でも消化管からの吸収に優れるため、高い抗真菌作用を示しますが、高脂肪食摂取後の投与では、空腹時投与に比べて吸収速度が遅くなるため、ボリコナゾールは食間投与の方が速やかに体内に吸収されます。

投与された薬物が、どれだけ全身循環血中に到達し作用するかの指標を示すbioavailability(生体利用率)では、空腹時ではほぼ100%に近いデータが、高脂肪食摂取後の投与では80%まで低下しています。 -

質問:ボリコナゾールの投与間隔はどれくらいですか?回答:

成人で40kg以上の方の場合、初日は1回300mgを1日2回、2日目以降は1回150mgまたは1回200mgを1日2回食間に経口投与します。

成人で40kg未満の場合は、初日は1回150mgを1日2回、2日目以降は1回100mgを1日2回食間に経口投与します。

小児で2歳以上12歳未満および12歳以上で体重50kg未満の場合は、ボリコナゾール注射剤による投与を行った後、1回9mg/kgを1日2回食間に経口投与します。

小児で12歳以上で体重50kg以上の場合は、ボリコナゾール注射剤による投与を行った後、1回200mgを1日2回食間に経口投与します。 -

質問:ボリコナゾールを飲み忘れた場合どうしたらいいですか?回答:

ボリコナゾールを飲み忘れた場合は、前回飲み忘れた分と一緒に2回分を一度に飲まないようにしてください。

気がついた時に1回分を内服するようにしますが、次の飲む時間が近い場合は1回飛ばして、次の時間に1回分内服するようにしましょう。

ボリコナゾールには、副作用が出現する可能性があり、冷汗やふらつき、吐き気などがあります。

他に重大な副作用として、肝機能障害やアナフィラキシーショックなどを起こすことがまれにあります。

過剰内服することでそのような副作用が出現する可能性が高くなるので、決して一緒に2回分を飲まないようにしましょう。 -

質問:ボリコナゾールに特徴的な副作用は何ですか?回答:

ボリコナゾールの特徴的な副作用として、まず肝障害が起こる可能性があります。

症状としては倦怠感や、吐き気、食欲不振、眼球結膜の黄染、皮膚の黄染、掻痒感、ビリルビン尿が現れることがあります。

そのため、ボリコナゾールを内服している間は定期的に肝機能検査などが行われます。

肝機能検査は定期的に行われるため、万が一、次の定期検査までに時間がある中で、以上のような症状が現れた場合は病院を受診するようにしましょう。

また、羞明、霧視、視覚障害などの症状が現れ、薬を中止した後も症状が持続することがあります。

症状が持続している間は車の運転は控えるようにしましょう。 -

質問:ボリコナゾールの減量はどのように行うのですか?回答:

ボリコナゾールの減量は成人に投与する場合は特に決まった方法はありません。

小児で2歳以上12歳未満および12歳以上で体重50kg未満の場合は、忍容性(薬の副作用にどの度合いで耐えられるかを示す指標)が不十分の場合には1mg/kgずつ減量されることがあります。

例としては、最大服用量として350mgを服用していた場合は1回50mgずつ減量されます。 -

質問:ボリコナゾールの使用期間はどれくらいですか?回答:

ボリコナゾールの投与期間としては、採血のデータで好中球数が500/mm3以上に回復している、または免疫抑制剤の投与終了し易感染状態となっていないなど、適切な時期に投与を終了することが大切となります。

ボリコナゾールの臨床試験において、180日を超えた投与の有効性および安全性は検討されていません。

そのため180日以上の投与は控えることが望ましいです。 -

質問:ボリコナゾールの血中濃度を測定するタイミングはいつですか?回答:

ボリコナゾールの有効性はトラフ値(薬物を反復投与したときの定常状態における最低血中薬物濃度)を2μg/mL以上にするべきであるといった報告があります。

ボリコナゾールの有効性および安全性を確認するためには薬物血中濃度モニタリングが大切となります。

そのため、ボリコナゾールは投与開始4~7日目の投与前に採血し、トラフ値を測定しながら、ボリコナゾールの投与量を調整する必要があります。 -

質問:ボリコナゾールの禁忌は何ですか?回答:

以下の方はボリコナゾールの投与が禁忌となります。

・妊婦や妊娠している方

・ボリコナゾールに過敏症のある方

・特定の薬剤(リファンピシン、カルバマゼピン、ピモジド、チカグレロルなど)を内服している方 -

質問:ボリコナゾールはどのように代謝されますか?回答:

ボリコナゾールは、体内でCYP2C19、CYP2C9、CYP3A4という酵素によって代謝されます。

主な代謝物はN-オキシドで、これが血漿中代謝物の約72%、尿中の代謝物の21%を占めています。 -

質問:ボリコナゾールは何系に分類されますか?回答:

ボリコナゾールはトリアゾール系抗真菌薬で、真菌の細胞膜の合成を阻害して真菌感染症を治療します。

主なトリアゾール系抗真菌薬には、イトリゾール、ジフルカン、プロジフ、ブイフェンド、ネイリン、ノクサフィルがあります。

これらの医薬品は、食道カンジダ症、気管支カンジダ症、侵襲性アスペルギルス症、肺カンジダ症、クリプトコックス、髄膜炎深在性真菌症の予防などに使用されます。 -

質問:ボリコナゾールはどのような薬剤名ですか?回答:

ボリコナゾールの総称名および一般名はボリコナゾールです。

薬効分類名は深在性真菌症治療剤であり、トリアゾール系抗真菌薬です。

効能としては真菌の細胞膜の合成を阻害し、食道カンジダ症、カンジダ血症、カンジダ腹膜炎、スケドスポリウム症、フサリウム症、気管支カンジダ症などの真菌感染症を治療します。

販売名にはボリコナゾール錠やブイフェンドなどがあります。 -

質問:ボリコナゾールのトラフ値はいくつですか?回答:

ボリコナゾールの効果的な治療には、血中トラフ濃度(反復投与による定常状態での最低濃度)が1.0~2.0 μg/mLであることが推奨されています。

血中トラフ濃度が4.0~5.0 μg/mLを超えると、肝障害や倦怠感、黄疸、掻痒感、視力障害(羞明、霧視など)が現れる可能性があります。

そのため、治療中は血中濃度を測定し、適切に用量を調節することが重要です。 -

質問:ボリコナゾールの薬価はいくらですか?回答:

ボリコナゾールの代表的な販売名および薬価は以下の通りです。

・ブイフェンド200mg静注用:6010円/瓶

・ブイフェンド錠50mg:368.2円/錠

・ブイフェンドドライシロップ2800mg:696.8円/mL

・ボリコナゾール錠50mg「タカタ」:200.1円/錠

・ボリコナゾール錠50mg「トーワ」:155.6円/錠

・ボリコナゾール錠50mg「アメル」:155.6円/錠 -

質問:ボリコナゾールの有効血中濃度はいくらですか?回答:

ボリコナゾールの有効血中濃度は、血中トラフ濃度が1.0~2.0 μg/mLと推奨されています。

この範囲を超えて血中濃度が高くなると、肝障害や視覚障害のリスクが増すため、投与開始から4~7日目に血中濃度を測定し、適切に投与量を調整することが重要です。 -

質問:ボリコナゾールは内服から切り替えられますか?回答:

ボリコナゾールは内服から注射に切り替えることが可能です。

元々内服でボリコナゾールを内服していた患者さんが、内服が困難となった際に医師の判断で、注射に切り替えることができます。

逆に注射剤からボリコナゾールの投与を開始した患者さんの場合は、経口投与可能であると医師が判断した際に、錠剤またはドライシロップに切り替えることができます。

これは小児においても同様ですが、投与開始から1週間未満で注射剤から経口剤に変更する時は、有効性および安全性は検討されていないため、慎重に判断する必要があります。 -

質問:ボリコナゾールの血中濃度測定をする理由は何ですか?回答:

ボリコナゾールの血中濃度測定を行う理由は、血中濃度が高くなると副作用のリスクが増すためです。

抗菌薬TDMガイドライン2016では、ボリコナゾールの有効治療域として血中トラフ濃度が1.0~2.0 μg/mLが推奨されています。

濃度がこれを超えると、肝障害や視覚障害のリスクが高まるため、投与開始から4~7日目に血中濃度を測定し、適切な投与量に調整することが重要です。 -

質問:ボリコナゾールの小児の用量が多い理由は何ですか?回答:

ボリコナゾールの小児用量が多い理由は、欧州での小児を対象とした薬物動態試験の結果を基に、小児向けの用量と用法が設定されたためです。

小児では血中濃度が変動しやすく、適切な効果を得るためには血中濃度の測定が重要です。

抗菌薬TDMガイドライン2016では、ボリコナゾールの有効な治療域として血中トラフ濃度を1.0~2.0 μg/mLに保つことが推奨されています。

これを超えると肝障害や視覚障害のリスクが高まるため、注意が必要です。 -

質問:ボリコナゾールの薬剤名は何ですか?回答:

ボリコナゾールの薬剤名は「ボリコナゾール」で、欧文名は「Voriconazole」です。

他のトリアゾール系抗真菌薬には、イトリゾール、ジフルカン、プロジフ、ブイフェンド、ネイリン、ノクサフィルがあります。 -

質問:アスペルギルスにボリコナゾールを投与する量はどのくらいですか?回答:

アスペルギルスに対するボリコナゾールの投与量は以下の通りです。

・成人で40kg以上:初日は1回300mgを1日2回、2日目以降は1回150mgまたは200mgを1日2回食間に経口投与します。

・成人で40kg未満:初日は1回150mgを1日2回、2日目以降は1回100mgを1日2回食間に経口投与します。

投与開始後は血中濃度を定期的に測定し、推奨される血中トラフ濃度(1.0~2.0μg/mL)を維持する必要があります。