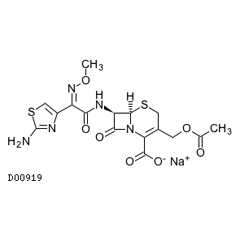

セフォタキシムナトリウム

-

カナセフォタキシムナトリウム

-

英語名Cefotaxime Sodium

-

化学式C16H16N5NaO7S2

-

分子量477.4473 g/mol

セフォタキシムナトリウムが感染症と闘う仕組み

セフォタキシムナトリウムは、細菌感染症の治療に使われる抗生物質の一種です。

この成分は、さまざまな種類の細菌に対して効果を発揮し、体内で起こっている感染と闘う助けとなります。

セフォタキシムナトリウムは、細菌の細胞壁を作るのを邪魔することで働きます。

細胞壁は細菌にとって大切な部分で、これがないと細菌は生きていけません。

セフォタキシムナトリウムが細胞壁の形成を止めることで、細菌は増えることができなくなり、最終的に死んでしまいます。

この成分は、肺炎や尿路感染症、皮膚感染症など、体のさまざまな部分で起こる感染症の治療に使われます。

特に、病院で感染する可能性のある細菌に対しても効果があるため、入院中の患者の治療にもよく使われます。

また、セフォタキシムナトリウムは、他の抗生物質と比べて、腸内細菌への影響が比較的少ないことが知られています。

そのため、抗生物質による下痢のリスクが低いとされていますが、それでも注意が必要です。

治療中に激しい下痢や腹痛が続く場合は、医師に相談しましょう。

使い方と注意点

セフォタキシムナトリウムは、通常、注射で医療機関で投与します。

医師が患者の状態や感染の種類、程度を見て、適切な量と期間を決めます。

この成分を使う際には、いくつか気をつけることがあります。

例えば、アレルギー反応が起きる場合があるので、過去に似たような薬でアレルギーを経験したことがある人は、必ず医師に伝えなければいけません。

また、腎臓の働きが悪い人や、他の薬を飲んでいる人は、医師に相談しましょう。

薬の量を調整したり、別の薬を選んだりする必要があるかもしれないからです。

また、副作用として、吐き気や下痢、発疹などが起こることがあります。

これらの症状が現れたら、すぐに医師に相談しましょう。

セフォタキシムナトリウムは、感染症と闘うためのとても力強い味方です。

ただし、他の抗生物質と同じように、医師の指示通りに使うことが大切です。

処方された通りに最後まで使い切ることで、感染症を確実に治し、薬が効きにくい細菌(耐性菌)ができるのを防ぐことができます。

この成分は、多くの種類の細菌に効果があるため、医師が原因となる細菌を特定できない場合でも使えるという利点があります。

ただし、使いすぎると耐性菌を生み出す可能性があるため、本当に必要な時だけ使うように心がけましょう。

また、セフォタキシムナトリウムはウイルスや真菌による感染には効果がないため、医師が細菌感染と判断した場合にのみ使用されます。

よくあるご質問(FAQ)

-

質問:セフォタキシムナトリウムは何に効果がありますか?回答:

セフォタキシムナトリウムは、広範囲の細菌感染症に効果がある第3世代セフェム系抗生物質です。

主に敗血症、肺炎、気管支炎などの呼吸器感染症、腎盂腎炎、膀胱炎などの尿路感染症、腹膜炎、胆のう炎などの腹腔内感染症、髄膜炎、骨髄炎、関節炎、皮膚軟部組織感染症の治療に使用されます。

グラム陽性菌およびグラム陰性菌に対して幅広い抗菌スペクトルを持ち、特にグラム陰性桿菌に対して強い抗菌活性を示します。

また、嫌気性菌にも効果があります。

ただし、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌や緑膿菌には効果が弱いため、これらの菌が原因の感染症には適していません。

セフォタキシムナトリウムは、細菌の細胞壁合成を阻害することで抗菌作用を示し、細菌の増殖を抑制します。 -

質問:セフォタキシムナトリウムとセフォタックスの違いは何ですか?回答:

セフォタキシムナトリウムとセフォタックスは、本質的に同じ薬剤です。

セフォタキシムナトリウムは一般名で、セフォタックスは先発医薬品の商品名です。

具体的には、セフォタキシムナトリウムは薬剤の一般名で、化学的にはセフォタキシムのナトリウム塩を指します。

一方、セフォタックスはセフォタキシムナトリウムの先発医薬品で、日本では日医工が製造販売しています。

両者は同じ有効成分を含む同一の薬剤であり、効果や用法は同じです。

医療現場では、一般名と商品名が混在して使用されることがありますが、薬剤そのものに違いはありません。 -

質問:セフォタキシムナトリウムはどのような薬剤ですか?回答:

セフォタキシムナトリウムは、第3世代セフェム系抗生物質に分類される薬剤です。

細菌の細胞壁合成を阻害することで抗菌作用を示し、ペニシリン結合タンパクに結合して細胞壁のペプチドグリカン架橋形成を阻害します。

これにより、細菌の増殖を抑制し、最終的には細菌を死滅させます。

セフォタキシムナトリウムは、グラム陽性菌、グラム陰性菌、および一部の嫌気性菌に対して幅広い抗菌活性を持ち、特にグラム陰性桿菌に対して強い効果があります。 -

質問:セフォタキシムナトリウムとセフトリアキソンの使い分けはありますか?回答:

セフォタキシムナトリウムとセフトリアキソンは、どちらも第3世代セフェム系抗生物質であり類似点は多いですが、いくつかの違いがあり、それに基づいて使い分けがなされます。

セフォタキシムは半減期が約1時間と短く、通常1日3~4回の投与が必要です。

一方、セフトリアキソンは半減期が約8時間と長く、1日1~2回の投与で済みます。

このため、セフトリアキソンは外来患者や在宅治療に適しています。

また、セフトリアキソンは胆汁排泄型であり、セフォタキシムは腎排泄型です。

抗菌スペクトルはほぼ同等ですが、セフォタキシムの方がグラム陽性球菌に対してやや強い活性を示します。 -

質問:セフォタキシムナトリウムの投与方法は何ですか?回答:

セフォタキシムナトリウムの投与方法は、主に注射によることが多いです。

具体的には、静脈内投与または筋肉内投与が行われます。

静脈内投与の場合、通常は点滴静注または緩徐に静脈内注射し、急速静注は避けるべきです。

筋肉内投与の場合は、深部に注射します。

一般的な成人の場合、1回1~2gを1日2~4回投与します。

重症感染症や髄膜炎の場合は、1回1~2gを1日2~4回投与することもあります。

小児の場合は、体重1kgあたり50~100mgを1日3~4回に分けて投与します。

新生児や未熟児では、投与間隔を延長する必要があります。 -

質問:セフォタキシムナトリウムはどのような抗菌薬ですか?回答:

セフォタキシムナトリウムは、第3世代セフェム系抗生物質に分類される広域スペクトル抗菌薬です。

この薬剤は、細菌の細胞壁合成を阻害することで抗菌作用を示します。

具体的には、ペニシリン結合タンパクに結合し、細胞壁のペプチドグリカン架橋形成を阻害するのです。

これにより、細菌の増殖を抑制し、最終的には細菌を死滅させることができます。

セフォタキシムナトリウムは、グラム陽性菌、グラム陰性菌、および一部の嫌気性菌に対して幅広い抗菌活性を持ちます。

特にグラム陰性桿菌に対して強い効果があり、大腸菌、クレブシエラ、プロテウス、インフルエンザ菌などに高い抗菌力を示します。 -

質問:セフォタキシムナトリウムの投与回数はどのくらいですか?回答:

セフォタキシムナトリウムの投与回数は、通常1日2~4回です。

この投与回数は、セフォタキシムの薬物動態特性、特に約1時間という短い半減期に基づいています。

一般的な成人の用法では、1回1~2gを1日2~4回に分けて投与します。

重症感染症や髄膜炎などの場合は、より頻繁な投与が必要となり、1回1~2gを1日2~4回投与することもあります。

小児の場合も同様に、1日3~4回の投与が一般的です。

ただし、新生児や未熟児では、代謝能力や腎機能が未発達であるため、投与間隔を延長する必要があります。

また、腎機能障害のある患者では、クレアチニンクリアランスに応じて投与回数を減らすことがあります。 -

質問:セフォタキシムナトリウムの先発薬は何ですか?回答:

セフォタキシムナトリウムの先発薬は、日本では「クラフォラン」という商品名で知られています。

クラフォランは、フランスの製薬会社サノフィによって開発され、1980年代初頭に導入されました。

この薬剤は、第3世代セフェム系抗生物質の先駆けとなり、その広域スペクトルの抗菌活性により、重症感染症の治療に革新をもたらしました。

また、クラフォランの登場により、それまで治療が困難だったグラム陰性桿菌による感染症や髄膜炎などの重症感染症の治療成績が大きく向上したとされています。

日本では、1981年に承認され、以来、様々な細菌感染症の治療に広く使用され、その後多くの第3世代セフェム系抗生物質が開発されることとなりました。 -

質問:セフォタキシムナトリウムのスペクトラムとは何ですか?回答:

セフォタキシムナトリウムのスペクトラムとは、この抗生物質が効果を示す細菌の範囲を指します。

セフォタキシムナトリウムは、広域スペクトル抗菌薬として知られており、グラム陽性菌、グラム陰性菌、および一部の嫌気性菌に対して幅広い抗菌活性を持ちます。

具体的には、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属などに対して効果があります。

このため、敗血症、感染性心内膜炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、化膿性髄膜炎などの治療に使用されています。 -

質問:セフォタキシムナトリウムとクラフォランの違いは何ですか?回答:

セフォタキシムナトリウムとクラフォランは同じ薬剤ですが、セフォタキシムナトリウムはその一般名、クラフォランは先発医薬品の商品名という違いがあります。

セフォタキシムは第3世代セフェム系抗生物質で、細菌の細胞壁合成を阻害することで抗菌作用を発揮します。

クラフォランはサノフィが製造販売するセフォタキシムナトリウムのブランド製品であり、同じく細胞壁の合成を阻害します。

主な適応症には、呼吸器感染症、尿路感染症、皮膚感染症、腹腔内感染症、髄膜炎などが含まれます。 -

質問:セフォタキシムナトリウムの分子量は何ですか?回答:

セフォタキシムナトリウムの分子量は約477.45 g/molです。

この値は、セフォタキシムナトリウムの化学式C16H16N5NaO7Sに基づいています。

セフォタキシムナトリウムは、セフォタキシムの遊離酸形態にナトリウムイオンが結合した塩です。

分子量は、薬物の体内動態や投与量の計算、製剤設計などにおいて重要な情報で、例えば、血中濃度の計算や他の薬剤との相互作用の予測などに利用されます。

また、分子量は薬物の物理化学的特性にも影響を与え、溶解度や膜透過性などにも関係します。 -

質問:セフォタキシムナトリウムの略号は何ですか?回答:

セフォタキシムナトリウムの一般的な略号は「CTX」です。

この略号は、国際的に広く使用されており、医療現場や学術論文などで頻繁に見られます。

「CTX」は、セフォタキシムの頭文字「C」と、その後の2文字「T」「X」を組み合わせたものです。

この略号は、薬剤名を簡潔に表現する必要がある場合や、カルテ記載、処方箋、検査報告書などで使用されます。

また、細菌の薬剤感受性試験の結果を報告する際にも、この略号が用いられることがあります。 -

質問:セフォタキシムナトリウムの副作用は何ですか?回答:

セフォタキシムナトリウムの一般的な副作用として、消化器症状が挙げられます。

具体的には、下痢、悪心、嘔吐、食欲不振などが報告されています。

これらの症状は通常軽度で一過性ですが、重度の下痢が続く場合は、偽膜性大腸炎の可能性を考慮する必要があります。

次に、アレルギー反応があります。

発疹、掻痒感、発熱などの軽度のものから、まれにアナフィラキシーショックのような重篤な反応まで見られることがあります。

また、血液系の副作用としては、好酸球増多、白血球減少、血小板減少などが報告されています。

肝機能への影響として、AST(GOT)、ALT(GPT)などの肝酵素の上昇が見られることもあります。 -

質問:セフォタキシムナトリウムの溶解度はどれくらいですか?回答:

セフォタキシムナトリウムは約50% w/vと非常に高い溶解度があり、室温の水に非常によく溶けます。

この高い水溶性は、セフォタキシムナトリウムが注射剤として使用される理由の一つです。

溶解度が高いことで、高濃度の溶液を調製することが可能となり、効果的な投与が可能になるためです。

また、この特性により、静脈内投与や筋肉内投与の際に、比較的少量の溶媒で必要な量の薬剤を溶解させることができます。

ただし、セフォタキシムナトリウムの溶液は、調製後は速やかに使用する必要があります。

長時間放置すると、特に高温や強い光にさらされた場合、分解が進む可能性があるためです。 -

質問:セフォタキシムナトリウムの薬価はどれくらいですか?回答:

日本の薬価基準によると、セフォタキシムナトリウムの薬価は、セフォタキシムナトリウム注射用0.5gが約360~580円、注射用1gが約550~800円です。

これらの価格は保険適用時の公定価格であり、実際の患者負担額は保険の種類や自己負担割合によって変わります。

薬価は定期的に改定されるため、最新の正確な価格については医療機関や薬局に確認するようにしましょう。 -

質問:セフォタキシムナトリウムの適正な投与量はどれくらいですか?回答:

セフォタキシムナトリウムの適正な成人の投与量は、通常用量として1回1~2gを1日2~4回、静脈内注射または点滴静注で投与するのが一般的です。

重症感染症の場合は1回2gまで増量可能で1日2~4回投与します。

小児の場合は、通常体重1kgあたり50~100mgを1日3~4回に分けて投与します。

新生児や未熟児では、代謝能力や腎機能が未発達であるため、投与間隔を延長する必要があります。 -

質問:セフォタキシムナトリウムと他のセフェム系抗生物質の違いは何ですか?回答:

セフォタキシムナトリウムと他のセフェム系抗生物質の違いは、主にその抗菌スペクトルと薬物動態特性にあります。

セフォタキシムは第3世代セフェム系抗生物質に分類され、第1世代や第2世代と比較して、グラム陰性菌に対する抗菌活性が大幅に向上しています。

特に、大腸菌、クレブシエラ、プロテウスなどの腸内細菌科細菌に対して強い効果を示します。

また、セフォタキシムはβ-ラクタマーゼに対する安定性が高く、多くの耐性菌にも効果があります。

一方で、第4世代セフェム系抗生物質と比較すると、緑膿菌に対する活性は劣ります。

薬物動態面では、セフォタキシムは半減期が約1時間と比較的短く、1日3~4回の投与が必要です。 -

質問:セフォタキシムナトリウムの効果が現れるまでの時間はどれくらいですか?回答:

セフォタキシムナトリウムの効果が現れるまでの時間は、一般的に投与開始後24~72時間以内で臨床症状の改善が見られ始めます。

細菌性感染症の場合、発熱や炎症反応の低下が最初の効果の指標となることが多いです。

ただし、重症感染症や敗血症の場合、効果が現れるまでに数日かかることもあります。

セフォタキシムナトリウムは静脈内投与または筋肉内投与で使用されるため、経口抗生物質と比較して比較的早く効果が現れます。

投与後、血中濃度は速やかに上昇し、多くの組織に分布します。

効果の発現には個人差があり、原因菌の感受性や感染部位の血流状態なども影響します。 -

質問:セフォタキシムナトリウムはどのように体内で代謝されますか?回答:

セフォタキシムナトリウムは、体内で部分的に代謝されます。

主に肝臓でエステラーゼによってデアセチルセフォタキシムという活性代謝物に変換され、この代謝物も抗菌活性を持ちます。

この代謝物はさらに肝臓で不活性な代謝物に分解されます。

投与されたセフォタキシムのうち、約20~36%が腎臓を通じて未変化のまま排泄され、15~25%がデアセチルセフォタキシムとして排泄されます。

その他の少量の代謝物も尿中に排泄されます。

セフォタキシムの半減期は約1時間で、デアセチルセフォタキシムの半減期は約1.4~1.9時間です。

腎機能が正常な成人では、この排泄プロセスが順調に行われますが、腎機能が低下している患者さんでは排泄が遅れることがあります。 -

質問:セフォタキシムナトリウムの投与タイミングはいつが最適ですか?回答:

セフォタキシムナトリウムの最適な投与タイミングは、一般的に1日2~4回が推奨されています。

通常の感染症の場合、8時間ごとに1日3回の投与が効果的です。

重症感染症や髄膜炎などの場合は、6時間ごとに1日4回の投与が必要になることがあります。

投与間隔を適切に保つことで、血中濃度を有効域に維持し、最大の治療効果を得ることができます。

静脈内投与の場合、点滴時間は通常約30分~1時間で、急速静注は避けるべきです。

筋肉内投与の場合は、1回の注射量が多くなりすぎないよう注意しましょう。