「狭心症はどうやって発生するの?」

「狭心症に対して使われる治療薬は?」

このような疑問を持っている人は少なくないのではないでしょうか。

本記事では、動脈硬化や狭心症が発生するメカニズムについて徹底解説。

狭心症の治療薬であるニトログリセリン・アムロジピンについても紹介します。

本記事を読めば、狭心症に関する理解を深められます。

興味がある人はぜひ最後までご覧ください。

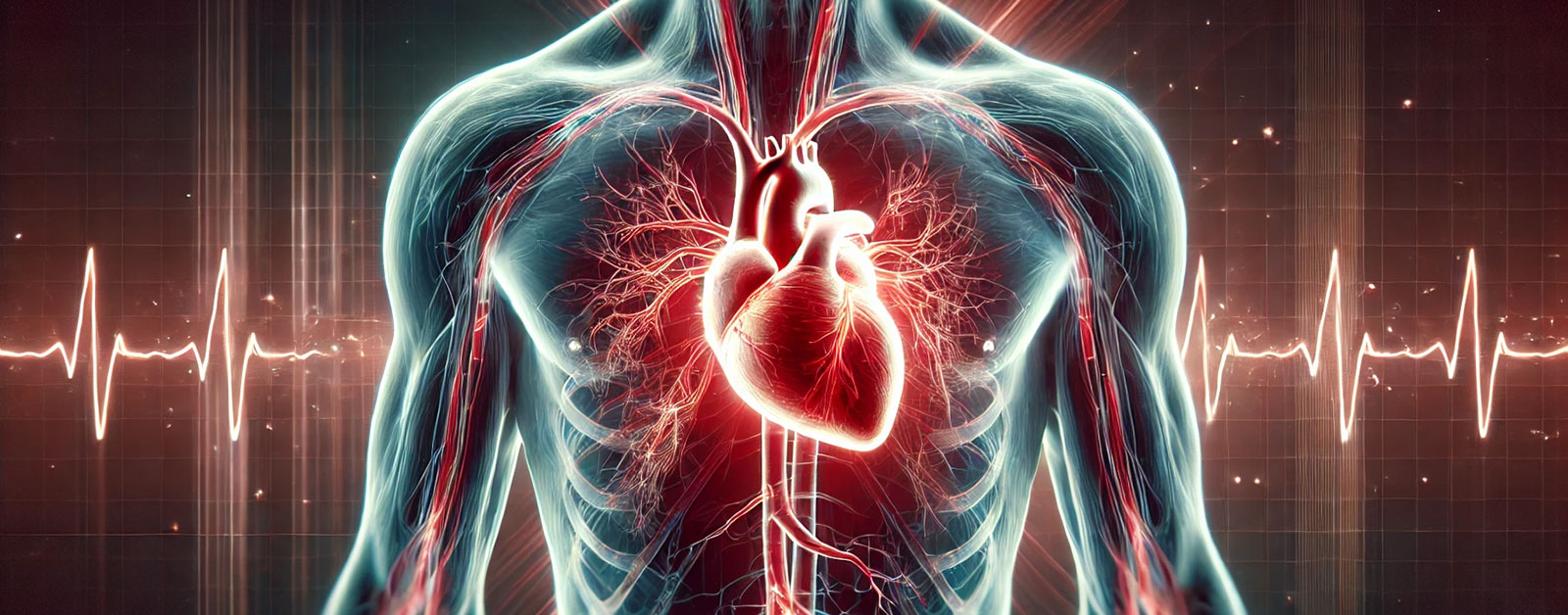

狭心症は心臓への血液供給が不足する疾患

多くの方がご存じのように、心臓は全身に血液を供給するための臓器です。

同時に、心臓は自身が活動するために血液を必要としています。

その血液供給が不足している疾患が狭心症です。

心臓には、冠動脈という血管が血液を供給しています。

冠動脈が何らかの理由で狭窄すると、狭窄部位以降に血液が流れにくくなります。

その結果、心臓に虚血(血液が十分に届かず、酸素不足になった状態)が起こるのです。

狭心症が発生する背景には、動脈の壁が肥厚・硬化する動脈硬化があります。

まずは、動脈硬化が発生するメカニズムを見ていきましょう。

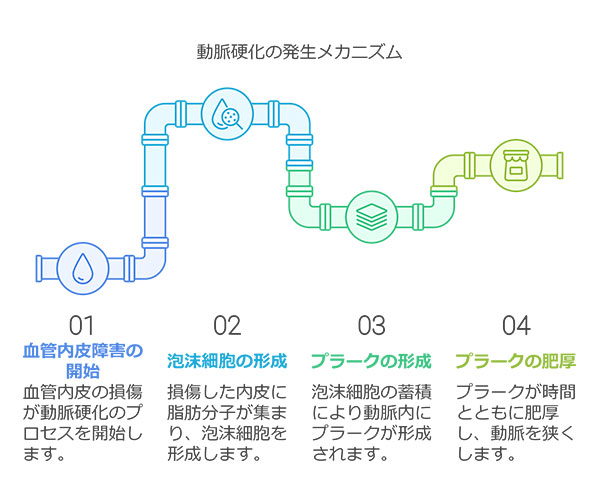

動脈硬化が発生するメカニズム

動脈硬化が発生するメカニズムは、大きく以下の3段階に分けられます。

- 血管内皮障害と泡沫細胞の形成

- プラークの形成

- プラークの肥厚

いきなり専門用語が多くなってしまいましたが、できる限り分かりやすく解説していきます。

①血管内皮障害と泡沫細胞の形成

動脈硬化の根本的な原因となっているのが、以下のような冠危険因子です。

- 高血圧

- 糖尿病

- 脂質異常症

- 喫煙

- 高齢

血管はこのような冠危険因子に晒されると、機械的・化学的な刺激を受け、血管の内腔を覆っている細胞の「内皮細胞」が障害されます。

内皮細胞が障害されると、本来の働きである血管の防御壁としての機能が破綻。

その結果、血管から内皮細胞の内側(内皮下)に「LDL」という物質が侵入します。

内皮下に侵入したLDLは、酸化反応を受けて酸化LDLに変化します。

ここで登場するのが、「マクロファージ」という免疫機能に深く関わっている細胞です。

マクロファージは酸化LDLを取り込み、「泡沫細胞」に姿を変えます。

②プラークの形成

マクロファージから変化した泡沫細胞は、「平滑筋細胞」を内皮下に呼び寄せます。

平滑筋細胞は内皮下で、「細胞外基質」と呼ばれる、コラーゲンなどの様々な物質を分泌します。

この細胞外基質がもととなって「線維性被膜」という膜が内皮下につくられ、その内部に形成されるのがプラークです。

また、泡沫細胞は細胞外基質を分解する物質を分泌するため、線維性被膜を薄くする作用(菲薄化)があります。

③プラークの肥厚

プラークの中心部では、ここまでに登場した泡沫細胞や平滑筋細胞が細胞死を起こします。

その結果、これらの細胞が吸収していた脂質や細胞自体の残骸が蓄積。

こうしてプラーク内に形成されたものを「脂質コア」と言います。

細胞死がさらに進行し脂質コアが肥大化すると、内皮下に存在しているプラーク自体も肥厚してきます。

その結果、血管の内腔を狭窄するようになるのです。

狭心症の3つのタイプ

一口に狭心症と言っても、発生するメカニズムや症状などにより以下の3タイプに分類されます。

- 労作性狭心症

- 冠攣縮性狭心症

- 不安定狭心症

それぞれの特徴について詳しく解説します。

①労作性狭心症

労作性狭心症とは、その名の通り労作時(運動時)に虚血が起こる疾患です。

まずは、そのメカニズムを見ていきましょう。

私たちが運動をする際、心臓は多くの血液を全身に供給しています。

そのためには、心臓自身が強く動く必要があるので、心臓に十分な血液が供給されなくてはなりません。

このような場合、正常な冠動脈では内皮細胞由来の物質や交感神経の働きにより、血管が拡張して血流が増加します。

しかし、動脈硬化により狭窄している部位ではこの働きが起こらず、心臓に十分な血液を供給できないのです。

その結果、労作時に前胸部の絞扼感や圧迫感が出現します。

なお、心臓の虚血はあくまでも可逆的なものであるため、約3~5分で症状は消失します。

②冠攣縮性狭心症

冠攣縮性狭心症は、冠動脈が痙攣のように収縮することで虚血が起こる疾患です。

冠攣縮は動脈硬化がある部位に生じやすく、血管の狭窄や完全な閉塞を引き起こします。

その結果、冠攣縮を起こした部位以降への血液供給が不足してしまうのです。

冠攣縮性狭心症の特徴は、労作性狭心症とは反対に、安静時に発生しやすい点です。

また、症状の持続時間が労作性狭心症よりも長く、前胸部の絞扼感や圧迫感が数分~15分続きます。

③不安定狭心症

不安定狭心症は、急性冠症候群というグループに分類される疾患です。

ここまで見てきた労作性狭心症や冠攣縮性狭心症よりも緊急度が高く、激しい症状が起こります。

まずは、発生するメカニズムを見ていきましょう。

動脈硬化の発生メカニズムがさらに進むと、脂質コアの肥大化と線維性被膜の菲薄化が進行します。

その結果、プラークの状態が不安定となりやがて破裂し、その内容物が血管の内腔に漏れ出します。

そして、漏れ出たプラークの内容物は血管内で凝固され、血栓として血管壁に沈着。

このようにして生じた血栓により、血管が急速に狭窄して不安定狭心症が引き起こされるのです。

不安定狭心症では、前胸部を締め付けられる・圧迫されるような痛みが生じます。

これらの症状は、労作時・安静時を問わず発生します。

症状の持続時間は数分~15分です。

なお、血栓により血管が完全に閉塞した状態が心筋梗塞です。

心筋梗塞では前胸部の強い痛みが15分以上持続し、悪心・嘔吐や呼吸困難などの随伴症状が生じるケースもあります。

狭心症の治療法

狭心症の治療法には、以下のようにいくつかの治療法があります。

| 薬物療法 | 硝酸薬・カルシウム拮抗薬など |

|---|---|

| カテーテル治療 | PCI (冠動脈にカテーテルという管を通し、狭窄部位を拡張する) |

| 外科的手術 | 冠動脈バイパス術 (狭窄した血管の先に新しい血管を繋ぐ) |

これらのうち、狭心症では薬物療法が治療の主体です。 治療薬としていくつかの薬剤が使われていますが、今回は硝酸薬とカルシウム拮抗薬について詳しく見ていきましょう。

①硝酸薬

硝酸薬には、「血管平滑筋」という筋肉を弛緩させ、血管を拡張する働きがあります。

冠動脈が拡張されると十分な血液供給が可能となるので、狭心症の治療として効果を発揮するのです。

硝酸薬は冠動脈だけでなく、全身の静脈も拡張させます。

静脈が拡張すると静脈内に血液が貯まりやすくなり、心臓に戻ってくる血液量が低下。

その結果、心臓にかかる負荷(前負荷)が軽減し血液需要が減るので、狭心症に対する治療効果を発揮します。

そんな硝酸薬の代表的な製品は「ニトログリセリン」です。

ニトログリセリンを狭心症の症状が出た際に0.3~0.6mg舌下投与すると、数分間後までに効果が期待できます。

一方で、いくつかの副作用も報告されています。

ニトログリセリンを服用した際の主な副作用は以下の通りです。

- 血圧低下

- 動悸

- めまい

- 頭痛

- 嘔吐

②カルシウム拮抗薬

カルシウム拮抗薬には、硝酸薬と同様に血管平滑筋を弛緩させる働きがあります。

ただし、血管を拡張するというよりも、冠攣縮を予防する作用の方が強いです。

そのため、カルシウム拮抗薬は冠攣縮性狭心症の予防に適しています。

カルシウム拮抗薬には、心臓の筋肉を構成している「心筋細胞」の興奮性を下げる働きもあります。

心筋細胞の興奮性が下がると、心臓が収縮する力が弱まって血液需要も低下。

その結果、主に労作性狭心症に対して効果を発揮します。

そんなカルシウム拮抗薬の代表的な製品は「アムロジピン」です。

1日1回5mgを経口投与し、症状に応じて適宜増減していきます。

アムロジピンでも、以下のようにいくつかの副作用が報告されています。

- 肝機能障害

- 動悸

- 血圧低下

- 頭痛

- 嘔吐

- 発疹

- 全身倦怠感

また、稀ではあるものの以下のような重篤な副作用が生じる恐れもあります。

- 劇症肝炎(肝炎が急速に進行し、致死的な肝不全を引き起こす)

- 無顆粒球症(免疫システムを担っている顆粒球が著しく減少し、感染症にかかりやすくなる)

- 房室ブロック(心臓の電気信号の伝達に異常が生じ、心機能が低下する)

- 横紋筋融解症(筋肉の細胞が破壊された結果として細胞内の成分が血液中に放出され、腎臓にダメージを与える)

狭心症に関するQ&A

狭心症に関してよくある質問を紹介します。

ここで疑問を解消しましょう。

Q.狭心症は薬物治療だけで治る?

狭心症の症状が軽い場合は、薬物治療だけで問題ないケースもあります。

しかし、薬物治療をしても症状の改善に乏しかったり、冠動脈の狭窄が強かったりする場合は、カテーテル治療や外科的治療が必要です。

Q.狭心症の疑いがある時はどうすればいい?

狭心症の疑いがある時は、すぐに循環器内科を受診しましょう。

心電図検査をはじめとする様々な検査が行われ、的確な診断・治療を受けられます。

Q.ニトロペン(ニトログリセリン)は何回くらい使える?

ニトロペンは1回の発作に対して3錠まで使用可能です。

それでも症状が消失しない時は、すぐに医療機関を受診しましょう。

使い方についてより詳しく知りたい方は、ガイドラインを参照してください。

Q.狭心症に対するおすすめの市販薬はある?

ニトログリセリンやアムロジピンは医療用医薬品であるため、一般的なドラッグストアでは販売されていません。

そのため、狭心症に対する市販薬を購入したい場合は、個人輸入代行サイトなどを利用する必要があります。

硝酸薬やカルシウム拮抗薬と同様の作用を持つ薬剤を選ぶと良いでしょう。

まとめ:ニトログリセリンやアムロジピンで狭心症を治療しよう

狭心症は、動脈硬化を背景として冠動脈が狭窄し、心臓が虚血に陥ってしまう疾患です。

発生するメカニズムや症状により、労作性狭心症・冠攣縮性狭心症・不安定狭心症に分類されます。

狭心症に対する治療薬には、硝酸薬であるニトログリセリンやカルシウム拮抗薬であるアムロジピンがあります。

これらの治療薬を適切に使用して狭心症を治療しましょう。