「高血圧はどんな疾患の原因になるの?」

「アルダクトンはどうやって高血圧を改善するの?」

このような疑問を持っている人は少なくないのではないでしょうか。

本記事では、血圧とはそもそも何なのか、高血圧はどのような疾患の原因となるのかついて徹底解説。

高血圧の治療薬であるアルダクトンが作用するメカニズムや、その注意点も紹介します。

高血圧やアルダクトンについて理解したい人に必見の内容です。

ぜひ最後までご覧ください。

血圧とは何か

血圧とは何かと聞かれて、その意味を正確に説明できる人は案外少ないかもしれません。

まずは、血圧とは何かについて詳しく解説します。

血圧を一言で表現すると、血液が血管の壁に与える圧力のことです。

一般的には動脈内での圧力を指しています。

血圧は「心拍出量」と「末梢血管抵抗」という2つの要素から成り立っており、以下の式で表せます。

血圧=心拍出量×末梢血管抵抗

心拍出量とは、心臓から全身に送り出される血液の総量です。

心臓が1回の拍動で送り出す血液量(1回拍出量)に、心拍数をかけて求められます。

心拍出量には、心臓自体が持つ収縮力や体内を循環している血液量が反映されています。

末梢血管抵抗とは、血管内での血液の流れにくさを表す指標です。

血管の内腔が狭くなったり、血管の壁が硬くなったり、血液の粘性が強くなったりすると末梢血管抵抗は上昇します。

一方、血管の内腔が広くなったり、血管の壁が柔らかくなったり、血液の粘性が弱くなったりすると末梢血管抵抗は低下します。

続いて、収縮期血圧と拡張期血圧について見ていきましょう。

心臓は全身に血液を送るために収縮し、血圧が急激に上昇します。

この時に記録される、動脈内圧の最高値が収縮期血圧です。

一般的には上の血圧とも呼ばれています。

一方、全身から心臓に血液が戻ってくる際には心臓は拡張しており、血圧も徐々に低下していきます。

この時に記録される、動脈内圧の最低値が拡張期血圧です。

一般的には下の血圧とも呼ばれています。

高血圧の定義

2016年に行われた国民健康・栄養調査によると、40~74歳の日本人男性の約60%、女性の約41%が高血圧でした。

高血圧の有病率は年齢が上がるにつれて高くなり、50歳代以上の男性と60歳代以上の女性では50%を上回っています。

人口の高齢化に伴い、今後も高血圧の有病率が上昇する可能性が高いです。

高血圧の定義は、病院で測定する診察室血圧と自宅で測定する家庭血圧で分けられています。

具体的な数値の定義は以下の通りです。

| 分類 | 診察室血圧(mmHg) | 家庭血圧(mmHg) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 正常血圧 | <120 | かつ | <80 | <115 | かつ | <75 |

| 正常高値血圧 | 120-129 | かつ | <80 | 115-124 | かつ | <75 |

| 高値血圧 | 130-139 | かつ/または | 80-89 | 125-134 | かつ/または | 75-84 |

| Ⅰ度高血圧 | 140-159 | かつ/または | 90-99 | 135-144 | かつ/または | 85-89 |

| Ⅱ度高血圧 | 160-179 | かつ/または | 100-109 | 145-159 | かつ/または | 90-99 |

| Ⅲ度高血圧 | ≧180 | かつ/または | ≧110 | ≧160 | かつ/または | ≧100 |

| 収縮期高血圧 | ≧140 | かつ | <90 | ≧135 | かつ | <85 |

また、高血圧は以下の3パターンに分類されます。

- 診察室血圧と家庭血圧がともに高血圧の場合…持続性高血圧

- 診察室血圧は高血圧だが、家庭血圧は高血圧でない場合…白衣高血圧

- 診察室血圧は高血圧でないが、家庭血圧は高血圧の場合…仮面高血圧

持続性高血圧と仮面高血圧は、同程度に疾患の発症リスクが高いです。

白衣高血圧は不安や緊張などで一時的に血圧が上昇している状態ですが、長期的には持続性高血圧に移行する可能性があります。

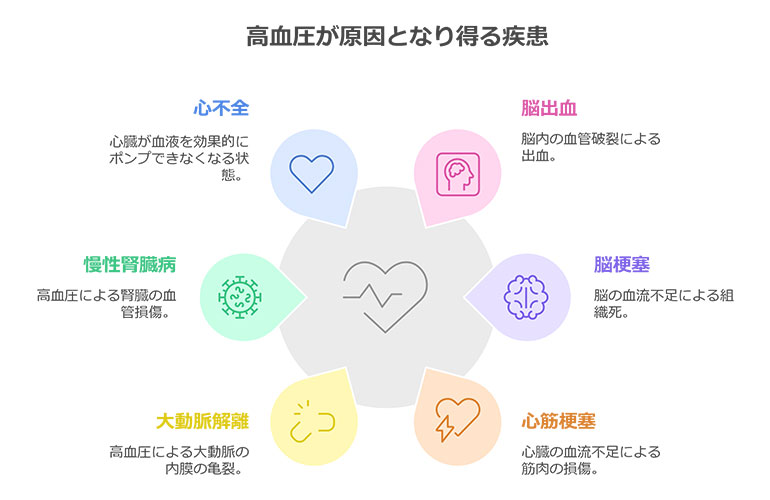

高血圧が原因となり得る疾患

高血圧が原因となり得る疾患は多いです。

代表的な疾患として、以下の6つが挙げられます。

- 脳出血

- 脳梗塞

- 心筋梗塞

- 大動脈解離

- 慢性腎臓病

- 心不全

それぞれどのような疾患なのか解説します。

①脳出血

脳出血とは脳内で出血が発生する疾患であり、原因の大半が高血圧です。

出血する血管により症状が異なり、感覚障害や麻痺などの運動障害が生じます。

「橋動脈」という脳にとって非常に重要な血管が破綻してしまうと、重度の意識障害や呼吸障害をきたすケースが多いです。

②脳梗塞

脳梗塞とは、脳を栄養している血管が狭窄・閉塞して酸素を供給できなくなり、脳の組織が活動を停止してしまう疾患です。

発生するメカニズムにより「アテローム血栓性脳梗塞」「心原性脳塞栓症」「ラクナ梗塞」の3種類に分類されます。

このうち、高血圧が大きな原因となるのがアテローム血栓性脳梗塞とラクナ梗塞です。

感覚障害や麻痺などの運動障害、構音障害(呂律が回らない)などの症状が生じます。

③心筋梗塞

心筋梗塞とは、心臓を栄養している血管が狭窄・閉塞して酸素を供給できなくなり、心臓の組織が活動を停止してしまう疾患です。

脳梗塞の心臓バージョンとも言えるでしょう。

前胸部を締め付けるような非常に強い痛みが発生し、命にかかわる危険性も高い疾患です。

④大動脈解離

大動脈解離とは、高血圧などにより大きな血管が脆くなり、大動脈の内側の膜に亀裂が生じてしまう疾患です。

血管壁の破綻の状態や血流の流れなどにより、様々な症状が呈します。

代表的な症状は、突然の胸背部の激痛や著しい高血圧、血圧の左右差などであり、命にかかわることも少なくない疾患です。

⑤慢性腎臓病

高血圧により腎臓内部の血管が障害されると、腎機能が慢性的に低下する慢性腎臓病に陥ります。

主な症状は高血圧や浮腫、貧血、心不全などです。

慢性腎臓病が重症まで進行すると透析療法などを受ける必要があります。

⑥心不全

血圧が上昇すると、心臓が全身に血流を送る際の負担が大きくなります。

その結果、心臓が疲弊して働きが弱まっていった状態が心不全です。

主な症状は呼吸困難や動悸、疲れやすい、足のむくみなどです。

アルダクトンが高血圧を改善するメカニズム

高血圧の治療薬として広く使われているのが「アルダクトン」です。

ここからは、アルダクトンがどのようにして血圧を下げるのか詳しく解説します。

少し複雑な説明になってしまいますがご了承ください。

アルダクトンが作用するメカニズムを理解するうえで、カギを握る物質が「アルドステロン」という物質です。

アルドステロンは副腎という臓器から分泌されるホルモンの一種であり、腎臓で働いて主に血圧を上昇させる効果があります。

まずは、アルドステロンの働きを詳しく見ていきましょう。

腎臓に流れ込んでいく血管を輸入細動脈と言い、血管付近に「傍糸球体細胞」という細胞の集まりがあります。

傍糸球体細胞の主な働きは、輸入細動脈内の血圧の監視です。

血圧低下を感知すると、「レニン」という物質を放出します。

続いて登場するのが「アンジオテンシノーゲン」という物質です。

アンジオテンシノーゲンは肝臓にて合成され、レニンの働きにより「アンジオテンシンⅠ」に変化します。

その後、肺の血管などにある細胞から分泌された「ACE」という物質の働きで、「アンジオテンシンⅡ」に変化します。

アンジオテンシンⅡの主な働きは、血管の収縮による血圧上昇とアルドステロン分泌の促進です。

アルドステロンは、腎臓の「集合管」という場所の「ミネラルコルチコイド受容体」という部位に結合して効果を発揮します。

集合管を簡単に説明すると、尿の濃さや成分を調節している場所です。

集合管のすぐ近くには、細い血管である毛細血管が流れています。

ここで、アルドステロンは集合管に働きかけ、水や「ナトリウムイオン」という物質を毛細血管に移動させるのです。

その際、「水素イオン」や「カリウムイオン」という物質が、毛細血管から集合管に移動します。

つまり、アルドステロンの働きにより、集合管と毛細血管が物質を2つずつ交換しているイメージです。

水が毛細血管に移動してくると、体内を循環している血液量も増加することになります。

したがって、アルドステロンの働きにより血圧が上昇するのです。

ここまでを簡単にまとめると、以下のように表されます。

血圧低下→レニン→アンジオテンシンⅠ→アンジオテンシンⅡ→アルドステロン→血圧上昇

それでは、アルダクトンに話を戻しましょう。

アルダクトンは、自身がミネラルコルチコイド受容体に結合して、アルドステロンが結合するのを阻害します。

その結果、アルドステロンは水を毛細血管に移動させられないため、血圧が上昇しません。

このようなメカニズムで、アルダクトンは高血圧を改善しているのです。

アルダクトンの注意点

アルダクトンは高血圧を改善するために効果のある治療薬ですが、いくつかの注意点もあります。

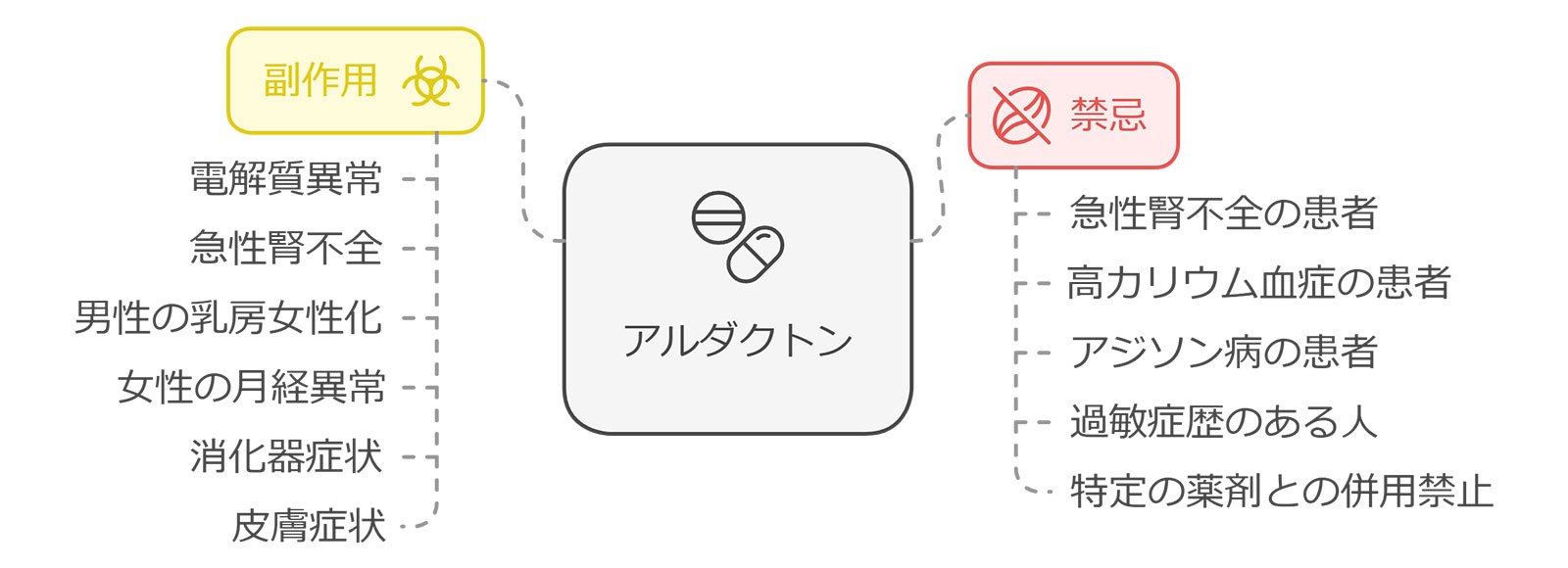

副作用と禁忌(使ってはいけない)に分けて解説します。

なお、詳細に関しては添付文書を確認するようにしてください。

副作用

アルダクトンでは、以下のような副作用が報告されています。

- 電解質異常(高カリウム血症や低ナトリウム血症、代謝性アシドーシスなど)…不整脈や全身倦怠感、脱力感など

- 急性腎不全…腎機能が急激に低下し、乏尿や浮腫、全身倦怠感、吐き気、心不全、意識障害など

また、アルダクトンは「アンドロゲン受容体」や「プロゲステロン受容体」という部位にも結合してしまいます。

その結果として考えられる副作用は、男性の場合は乳房の女性化、女性の場合は月経異常などです。

一方で、このメカニズムを利用して、アルダクトンはニキビの治療に用いられる場合もあります。

その他、食欲不振や嘔吐、下痢などの消化器症状や発疹、蕁麻疹などの皮膚症状が出る場合もあります。

何らかの副作用が生じた場合は、処方を受けた医師に相談してください。

禁忌

以下に該当する人はアルダクトンを使ってはいけません。

- 急性腎不全の患者さん

- 高カリウム血症の患者さん

- アジソン病の患者さん

- アルダクトンに対して過敏症が出たことがある人

以下の薬剤を使用している人もアルダクトンは使えません。

- タクロリムス・エプレレノン・エサキセレノン…高カリウム血症を発症する恐れがあるため

- ミトタン…ミトタンの作用を阻害するため

その他、他の降圧剤を使用している人も血圧が下がり過ぎてしまう可能性があるため注意が必要です。

高カリウム血症をきたす恐れがあるため、カリウム製剤と併用する場合も気を付けなければなりません。

アルダクトンに関するQ&A

アルダクトンに関するよくあるQ&Aを紹介します。

気になる疑問をここで解消しましょう。

Q1.アルダクトンとスピロノラクトンの違いは?

アルダクトンは商品名であり、スピロノラクトンはその一般名(有効成分の名称)です。

なお、アルダクトンの販売名は「アルダクトンA錠」や「アルダクトンA細粒」です。

Q2.アルダクトンが効果を発現するまでの時間は?

患者さんにより異なりますが、血圧の変化が見られるまで数日~数週間かかるケースが一般的です。

Q3.アルダクトンでめまいがするのはなぜ?

血圧の低下が進むとめまいが生じる可能性があります。

車の運転や高所での作業を中止するとともに、医師に相談しましょう。

Q4.アルダクトンとラシックスを併用する理由は?

どちらも血圧低下に効果がある薬剤ですが、作用するメカニズムが異なるため併用される場合があります。

まとめ:高血圧を改善するためにアルダクトンを適切に使用しよう

高血圧は様々な疾患の原因になるため、重度になる前に治療を開始するのが大切です。

広く使われている治療薬としてアルダクトンがあります。

アルダクトンは、腎臓の集合管にてアルドステロンの働きを阻害することで効果を発揮します。

副作用や禁忌に気を付けつつ、高血圧の治療にアルダクトンを活用しましょう。