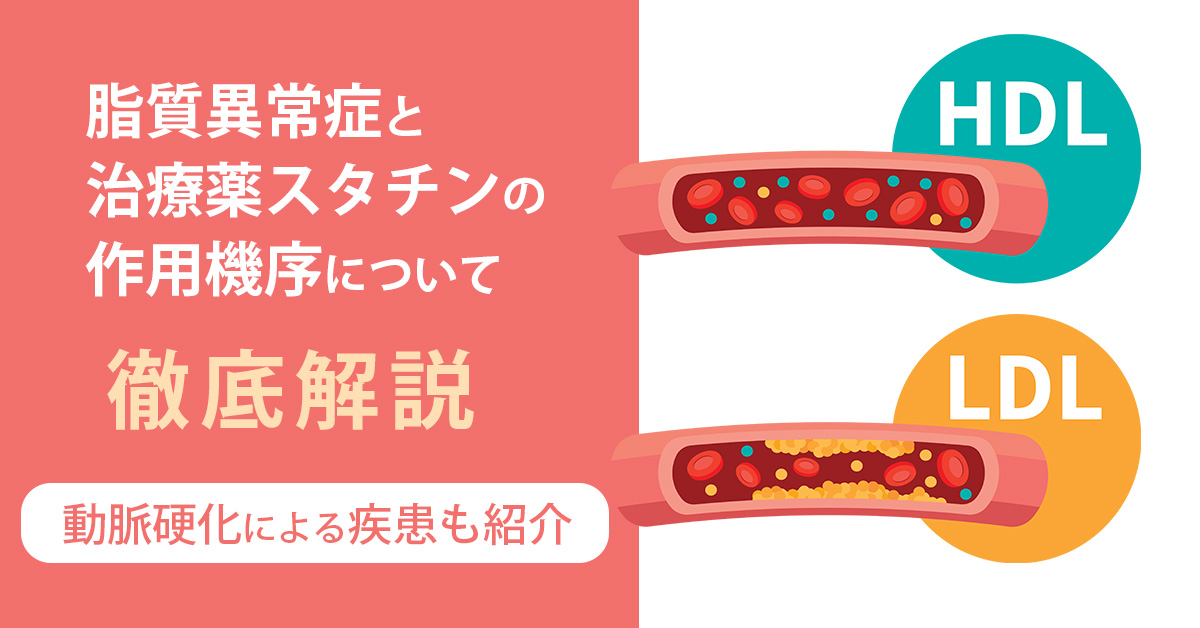

脂質異常症と治療薬スタチンの作用機序について徹底解説|動脈硬化による疾患も紹介

「脂質異常症はどんな疾患を引き起こす可能性があるの?」

「スタチンの脂質異常症に対する作用機序は?」

このような疑問を持っている人は少なくないのではないでしょうか。

本記事では、脂質異常症やその治療薬であるスタチンの作用機序について徹底解説。

脂質異常症により引き起こされる動脈硬化が原因となる、いくつかの疾患についても紹介します。

本記事を読めば、脂質異常症やスタチン、動脈硬化による疾患について理解を深められます。

興味がある人はぜひ最後までご覧ください。

脂質とは?

脂質は三大栄養素の一つとして、生体構造やエネルギー代謝などにおいて重要な役割を果たしており、生命維持に必要不可欠な物質です。

代表的な脂質として、トリグリセライドとコレステロールが挙げられます。

これらの働きについて見ていきましょう。

①トリグリセライド

トリグリセライドは通常時、肝臓や脂肪細胞に蓄えられています。

生体内でエネルギーが不足すると、「リパーゼ」という酵素の作用により、「グリセロール」と「遊離脂肪酸」という2つの物質に分解されます。

グリセロールが向かう先は、糖新生が行われる肝臓です。

糖新生とは、体内の主要なエネルギー源である、グルコースを合成するためのプロセスのこと。

グリセロールはグルコースに変換され、全身の様々な組織で消費されます。

一方、遊離脂肪酸は、細胞内器官である「ミトコンドリア」で「β酸化」という反応を受けます。

そして、グリセロールと同様にエネルギー源として利用されるのです。

②コレステロール

コレステロールは主に肝臓で合成される他、食事からも摂取されます。

代表的な働きは以下の通りです。

- 細胞を覆う膜の構成成分

- 脂肪の吸収に関わる胆汁酸の原料

- 副腎皮質ホルモンや性ホルモンなど、ステロイドホルモンの基本骨格

- 化学物質や水分の過剰な蒸発からの皮膚の保護

生体内において、コレステロールは実に多くの役割を担っているのです。

アポ蛋白/リポ蛋白とは?

先ほど紹介したトリグリセライドとコレステロールは、いずれも非極性物質(水に溶けない物質)であるため、血液にそのまま溶けることができません。

そのため、「アポ蛋白」に包まれた形で血中に存在しています。

そして、脂質とアポ蛋白が結合した粒子を、「リポ蛋白」と言います。

アポ蛋白の主な働きは以下の通りです。

- リポ蛋白の形成と安定化

- リポ蛋白が組織に取り込まれる際の標的

- 脂質代謝に関わる酵素の活性化

以上のように、アポ蛋白は脂質代謝にとって欠かせない存在であるのです。

リポ蛋白の種類

脂質の組成や含有量、アポ蛋白の種類などから、リポ蛋白は以下の5種類に分類されます。

| リポ蛋白 | 特徴 |

|---|---|

| CM | トリグリセライドが約8割を占める、最も密度が小さい |

| VLDL | トリグリセライドが半分以上を占める |

| IDL | VLDLとLDLの中間 |

| LDL | コレステロールが約半分を占める |

| HDL | アポ蛋白が約半分を占める、密度が最も大きい |

このうち、注目したいリポ蛋白がLDLとHDLです。

| LDL | HDL | |

|---|---|---|

| 主な働き | ・肝臓のコレステロールを末梢組織に供給する ・余ったLDLが動脈の内腔壁に蓄積し、動脈硬化の原因となる |

・末梢組織から余分なコレステロールを回収する |

| 動脈硬化 | 促進する | 抑制する |

動脈硬化に関する作用から、LDLに含まれるコレステロールは「悪玉コレステロール」、HDLに含まれるコレステロールは「善玉コレステロール」と呼ばれています。

脂質異常症とは?

脂質異常症とは、血中のLDLコレステロール値が高い状態・トリグリセライド値が高い状態・HDLコレステロール値が低い状態を総称する病態です。

以下の観点から解説していきます。

- 脂質異常症が問題視される理由

- 診断基準

- 原因

- 生活習慣の改善による治療

- 薬物療法

それぞれについて見ていきましょう。

①脂質異常症が問題視される理由

LDLはコレステロールを多く含んでいるリポ蛋白であり、血中にLDLが増加すると動脈硬化が進展しやすくなります。

コレステロールだけでなく、トリグリセライドの増加も動脈硬化を引き起こす危険因子です。

動脈硬化の進展は、以下のような疾患の大きなリスク因子です。

- 虚血性心疾患

- 脳梗塞/一過性脳虚血発作

- 大動脈瘤/大動脈解離

これらの疾患については、後ほど詳しく紹介します。

②診断基準

脂質異常症の診断基準は以下の通りです。

| 状態 | 基準値 |

|---|---|

| 高LDLコレステロール血症 | LDLコレステロール:140mg/dL以上 |

| 境界域高LDLコレステロール血症 | LDLコレステロール:120~139mg/dL |

| 低HDLコレステロール血症 | HDLコレステロール:40mg/dL未満 |

| 高トリグリセライド血症 | トリグリセライド:150mg/dL以上 |

③原因

脂質異常症の原因としては、主に以下が考えられます。

| 原発性 | ・遺伝子の異常 ・明瞭な家族歴(家族性脂質異常症) |

|---|---|

| 続発性(二次性) | ・生活習慣の乱れ(過食、運動不足、喫煙など) ・基礎疾患(糖尿病など) ・薬物 |

実際には、これらの原因が複雑に関与し合っているケースが多いです。

④生活習慣の改善による治療

脂質異常症の治療において、まず行われるのが生活習慣の改善です。

具体的には、以下の項目を守る必要があります。

- 禁煙し、受動喫煙を回避する

- 過食と運動不足に注意し、適正体重を維持する

- 肉の脂身、動物脂、鶏卵、果糖を含む加工食品の大量摂取をしない

- 魚、緑黄色野菜をはじめとする野菜、海藻、大豆製品、未精製穀類の摂取量を増やす

- 糖質があまり含まれていない果物を適度に摂取する

- アルコールの過剰摂取をしない

- 有酸素運動を毎日合計30分以上実施する(速歩き・ジョギング・ウオーキング・水泳・サイクリングなど)

生活習慣の改善により脂質異常症だけでなく、メタボリックシンドロームや糖尿病、高血圧による動脈硬化を予防治療できます。

⑤薬物療法

生活習慣の改善に3~6ヵ月間取り組んでも、設定した脂質管理目標値に到達しない場合、薬物治療が行われます。

使用される主な薬剤は以下の通りです。

| 高LDLコレステロール血症治療薬 | ・HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン) ・小腸コレステロールトランスポーター阻害薬(エゼチミブ) ・陰イオン交換樹脂(レジン) ・プロブコール ・PCSK9阻害薬 |

|---|---|

| 高トリグリセライド血症治療薬 | ・フィブラート系薬剤 ・オメガ-3系多価不飽和脂肪酸 ・ニコチン酸誘導体 |

もちろん、薬物治療中も生活習慣の改善は並行して行います。

HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン)の作用機序

肝臓におけるコレステロールの合成は、以下の流れで行われています。

アセチルCoA→HMG-CoA→メバロン酸→コレステロール

HMG-CoA→メバロン酸という反応を進めるためには、「HMG-CoA還元酵素」が必要です。

そして、スタチンはHMG-CoA還元酵素を阻害することで、コレステロールの合成を抑制します。

コレステロールの合成が抑制された結果、肝臓内に蓄えられているコレステロールが減少。

そこで、コレステロールを補うために「SREBP-2」という因子を活性化させ、LDLを肝臓に取り込むための場所「LDL受容体」の合成が亢進します。

その結果、肝臓に取り込まれるLDLが増加し、血中のLDLが減少します。

このような作用機序で、スタチンは高LDLコレステロール血症に対して、治療効果を発揮しているのです。

脂質異常症により引き起こされる疾患

脂質異常症により引き起こされる、代表的な疾患は以下の通りです。

- 虚血性心疾患

- 脳梗塞/一過性脳虚血発作

- 大動脈瘤/大動脈解離

それぞれについて見ていきましょう。

①虚血性心疾患

虚血性心疾患とは、動脈硬化が冠動脈(心臓に酸素などを供給する血管)に生じることで引き起こされる疾患です。

病態から、狭心症と心筋梗塞に分類されます。

狭心症とは、冠動脈が狭窄した結果心臓の筋肉が血流不足に陥り、前胸部の締め付け感が生じる疾患です。

狭心症はさらに、運動で悪化する労作性狭心症、主に安静時に発症する冠攣縮性狭心症、心筋梗塞の一歩手前である不安定狭心症に分類されます。

心筋梗塞とは、冠動脈が完全に閉塞し、心臓の筋肉が壊死してしまう疾患です。

激しい胸痛や呼吸困難などが生じ、治療が遅れると致命的となり得ます。

②脳梗塞/一過性脳虚血発作

脳梗塞とは、脳の血管が詰まって組織が壊死してしまう疾患です。

運動麻痺や言語障害などの後遺症が残る場合が多く、早期のリハビリテーション開始が求められます。

一過性脳虚血発作とは、脳の一時的な血流不足により、何らかの神経症状をきたす疾患です。

ほとんどが1時間以内に回復しますが、脳梗塞の警告サインと考えられています。

③大動脈瘤/大動脈解離

大動脈瘤とは、大動脈の内腔壁の一部がコブ状に膨張する疾患です。

無症状で進行するケースが多いですが、破裂すると大量出血を引き起こし致命的となります。

大動脈解離とは、大動脈の内腔壁が裂け血液が流れ込む疾患です。

突然の激しい胸背部痛を引き起こし、大動脈瘤と同様に致命的となる恐れがあります。

まとめ:スタチンで脂質異常症を治療し動脈硬化を抑制しよう

血中のLDLコレステロール値やトリグリセライド値が高い脂質異常症では、動脈硬化が進展しやすくなります。

動脈硬化により引き起こされる疾患は、虚血性心疾患や脳梗塞、大動脈瘤や大動脈解離などです。

スタチンは、HMG-CoA還元酵素を阻害することで、脂質異常症に対して治療効果を発揮する薬剤です。

生活習慣の改善と並行しつつ、スタチンで動脈硬化を抑制しましょう。