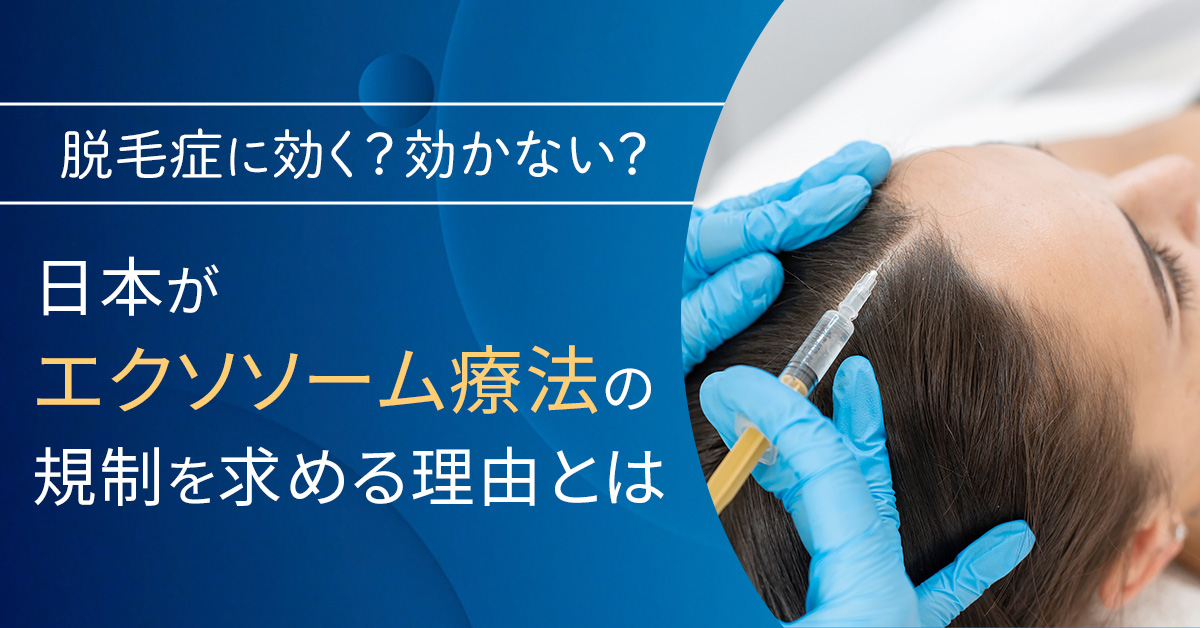

皆さんは、「エクソソーム療法」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。

この治療法は、組織を修復し再生する可能性があるとして注目されていますが、同時に未実証であることが問題視されています。

現在、日本の生命倫理学者や法学者が、エクソソーム療法に対する規制を求める動きを強めています。

この記事では、この治療法の背景と課題、規制の重要性について詳しく掘り下げます。

エクソソーム療法とは?

エクソソーム療法は、近年、再生医療や免疫調整の分野で注目を集めていますが、その実態や適用範囲については未だ不透明な部分が多いのが現状です。

エクソソームは細胞から分泌される微小な膜小胞であり、細胞間の情報伝達を担う重要な役割を果たしますが、この特性を利用して疾患治療に応用する試みが行われています。

しかし、その実用化にはいくつかの課題があります。

脱毛や変性疾患などに効果がある可能性

エクソソーム療法では、細胞間の伝達メカニズムを活用して、損傷を受けた組織や器官の修復を促すことが可能とされています。

このアプローチは脱毛だけでなく、治療が難しいとされてきた疾患、例えば変性疾患や免疫疾患、さらには心血管疾患に対して新たな治療法となる可能性を秘めています。

エクソソームは自然の過程で細胞間を結びつけているため、この療法が身体に優しい非侵襲的な方法として注目されているのです。

臨床的に十分な証拠が得られていない

まず、エクソソーム療法はまだ臨床的に十分な証拠が得られていない段階にあります。

実際にエクソソームを用いた治療がどれほどの効果を発揮するのか、またどのくらいの安全性が確保されるのかについては、十分に検証されていません。

エクソソームを用いることで、損傷した組織や器官が回復する可能性があることは示唆されていますが、それがどのようなメカニズムで実現されるのか、またその効果が長期的に持続するのかについての確証はまだ得られていないのです。

したがって、エクソソーム療法の臨床研究は今後さらに拡充し、エビデンスを積み重ねないといけません。

治療費が高額

さらに、エクソソーム療法の大きな問題は、高額な治療費です。

現状では、エクソソーム療法は幹細胞療法と組み合わせて提供されることが多く、治療費は数十万円から数百万円に及ぶことがあります。

なかなかに手が届きにくい金額であり、治療の普及を妨げる要因の一つです。

医療保険が適用される場合もありますが、依然として一部の患者さんにとっては負担が大きく、経済的な壁が問題となっています。

未承認治療のリスクと倫理的課題

エクソソーム療法の普及には、倫理的な観点からも疑問が投げかけられています。

科学的根拠が確立されていないにもかかわらず、多くのクリニックが患者さんに高額な治療を提供している点は、医療倫理に反すると言えます。

また、こうした治療法が「最後の希望」として患者さんに受け入れられている場合、効果がないどころか害を及ぼす可能性があるという問題もあります。

脱毛など、困っている症状が治ると期待しすぎるのも問題です。

このような現状を受け、研究者たちは「規制の欠如が危険な医療行為に繋がる」と指摘しています。

エクソソーム療法の規制状況

医療分野では、新しく治療法が発見される一方で、エクソソーム療法のように規制すべきかもしれないと「待った」が入ることがあります。

現在、エクソソーム療法は世界でどのように扱われているのでしょうか。

米国と欧州の事例

米国や欧州連合では、エクソソームを用いた治療法は「生物学的製品」として分類され、厳しい規制下に置かれています。

これらの地域では、エクソソーム療法を患者さんに行う前に、その安全性と有効性が確認されなければいけません。

しかし、現在までに臨床試験でその有効性が承認された事例はなく、未承認の治療法として扱われています。

日本における問題点 {

これに対し、日本国内ではエクソソーム療法に対する明確な規制が存在していません。

その結果、安全性の検証が不十分なまま提供されるケースが後を絶たず、患者さんのリスクが増大しています。

特に、有害事象の報告や追跡のための国家的なシステムがない点は深刻な課題です。

藤田操教授(京都大学)は、「患者さんの死亡や重篤な合併症に関する事例が報告されているにもかかわらず、これらを正確に追跡し、評価する枠組みがない」と警鐘を鳴らしています。

日本が直面する規制の課題

日本国内では、エクソソーム療法に関する法的枠組みが整備されていないため、以下の問題が生じています。

-

有害事象の追跡が困難

日本には、治療後の患者さんの状態を一元的に管理する仕組みがありません。

そのため、治療による合併症や死亡事例を追跡することが難しくなっています。 -

安全性確認の不十分さ

規制がないことで、安全性に関する十分なデータが蓄積されないまま治療が進められるリスクがあります。

そのため、患者さんが不必要な危険にさらされる可能性が高まります。 -

医療者への信頼低下

エクソソーム療法が効果的であるかのように言われる一方で、実際には科学的な根拠が欠けているため、医療全般への信頼が損なわれる懸念があります。

規制の明確化がもたらす効果

エクソソーム療法の規制を明確化することで、以下のような効果が期待できます。

-

患者さんの安全確保

未承認の治療法が適切に管理されることで、患者さんが不必要なリスクにさらされることを防げます。 -

研究の促進

規制の枠組みが整えば、安全性と有効性を証明するための臨床試験が進む可能性があります。

そうすれば、エクソソーム療法が実際に有用であるかどうかが科学的に検証されます。 -

倫理的問題の解決

透明性のあるルールが導入されることで、医療現場での倫理的な問題が解消されるでしょう。

世界規模での協力が求められる理由

藤田教授は、「この問題を共有し、世界規模で協力することが解決策を見つけることが鍵」と強調しています。

日本が米国や欧州連合と連携し、国際的な基準を導入することで、エクソソーム療法の安全性と有効性を確立する道が開けると考えられます。

また、患者さん自身にも正確な情報を提供し、自己決定権を尊重する仕組みが必要です。

そのためには、医療従事者と規制当局が一体となり、患者さんに寄り添った体制を整えなければいけません。

エクソソーム療法を実用化させるには {

エクソソーム療法は、医学の最前線で注目を集める新技術です。

しかし、その可能性が広く認識される一方で、現実にはいまだ解決されていない課題が山積しています。

規制、安全性、倫理的側面、そして臨床応用への道筋について深く掘り下げてみましょう。

エクソソームを解明する必要性

エクソソーム療法は細胞間の情報伝達を利用した治療法であり、組織再生や免疫調整において革新的な可能性を秘めています。

しかし、エクソソームの性質や作用メカニズムについてはまだ十分に解明されていません。

まずはこの技術を応用する際の具体的なメカニズムを明らかにしなければ、効果の再現性や副作用のリスクを評価することは難しいでしょう。

このような基礎研究の不足が、臨床応用へのスムーズな移行を妨げています。

患者さんの自己決定権と情報提供

未承認の治療法を選ぶ患者さんは、心理的に追い詰められた状況に置かれている場合もあるでしょう。

そのため、患者さんが治療法の「リスク」と「ベネフィット」を正確に理解し、冷静な判断を下せるよう、十分な情報を提供しなければいけません。

しかし、患者さんが誇張された宣伝や科学的根拠のない情報に基づいて治療を選択していることもありえます。

また、医療従事者がエクソソーム療法に関する知識を十分に持っていない場合、誤った情報が患者さんに伝えられる可能性もあります。

これを防ぐためにも、医療従事者への教育プログラムの強化が必要かもしれません。

科学的根拠を得る方法

エクソソーム療法の信頼性を高めるには、基礎研究から臨床試験に至るまで、一貫した科学的根拠が必要です。

しかし、現状では基礎研究と臨床応用の間に大きなギャップがあります。

これを埋めるためには、研究者と産業界が協力すべきです。

まずは、透明性の確保が第一です。

臨床試験データや治療のプロセスを開示し、第三者による評価を可能にする仕組みが作られれば理想的です。

また、産学連携の強化も有効ではないでしょうか。

大学や研究機関と製薬企業が連携し、研究の質とスピードを向上させられるはずです。

そして、エクソソーム療法が真の治療法として確立されるためには、科学的信頼性、患者さんの安全、倫理的配慮を同時に満たすことが重要です。

国内外の成功例を参考にしながら、エクソソーム療法に関する日本独自の基準を構築できればよいでしょう。

また、他国の研究者や規制当局と連携し、治療法の効果やリスクに関するデータを共有する仕組みがあれば、より専門性の高い情報が集まるのではないでしょうか。

まとめ

エクソソーム療法は脱毛などの治療に大きな可能性を秘めていますが、その実現には科学的な検証と明確な規制が不可欠です。

現在の日本の状況では、患者さんが適切な医療を受ける権利が脅かされていると言えます。

規制の整備を通じて、安全性と有効性を両立させる仕組みを作り、患者さんが安心して治療を受けられる環境を整えることが急務です。

規制、安全性、倫理の3つの柱をしっかりと築き上げることが、この治療法の実用化を後押しするでしょう。